La Lettre d’Afghanistan 4 avril 2025

Expulsés par l’Iran et le Pakistan, refoulés par les Etats-Unis, visas révoqués par l’administration Trump, l’exode massif des Afghans continue dans le chaos et l’indifférence totale . Expulsions massives et répression croissanteLe Pakistan prévoit d’expulser 800 000 Afghans sans papiers d’ici le 31 mars, tandis que 1,4 million de réfugiés enregistrés auprès du HCR doivent partir avant le 30 juin. Environ 40 000 Afghans, en attente de réinstallation vers des pays tiers, voient leur avenir incertain, notamment 15 000 espérant rejoindre les États-Unis. Dans les jours précédant la date limite, la police pakistanaise a intensifié les raids et arrestations, en particulier à Islamabad et Rawalpindi. Des vidéos montrent des autorités ordonnant aux Afghans sans papiers de quitter le pays. Tensions politiques et crise humanitaireLe Pakistan justifie ces expulsions par des frictions croissantes avec les talibans, accusés d’abriter des groupes militants pakistanais. De leur côté, les expulsés retournent dans un Afghanistan en crise, manquant de logement, nourriture et soins de santé. Les réfugiés restés au Pakistan doivent payer 20 000 roupies (71 dollars) par mois pour prolonger leur séjour, une somme insoutenable pour beaucoup. Obstacles à la réinstallation en OccidentLa réinstallation des Afghans est bloquée par des restrictions administratives et politiques : La suspension du programme USRAP par l’administration Trump retarde ou annule des départs. L’Europe et les États-Unis affichent une hostilité croissante envers les migrants. Les bénéficiaires de visas spéciaux (SIV) aux États-Unis ne reçoivent aucune aide financière à leur arrivée.

Face à cette crise, des organisations humanitaires et des élus américains alertent sur la mise en danger de 200 000 anciens alliés afghans. Une situation sans issue immédiatePris entre expulsions forcées, blocages administratifs et tensions politiques, les réfugiés afghans au Pakistan font face à une crise humanitaire majeure, sans solution claire à court terme. lire l’article complet

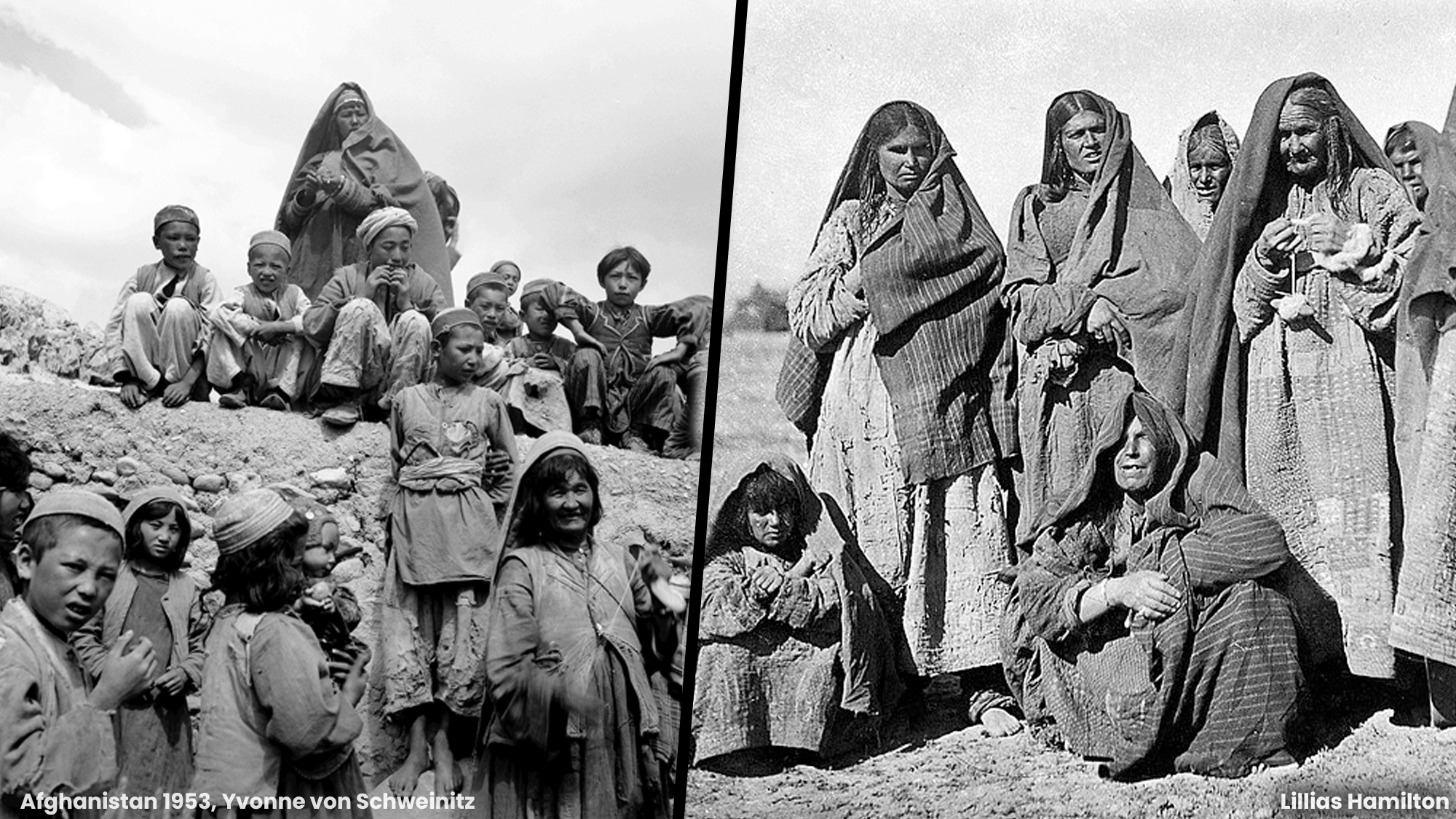

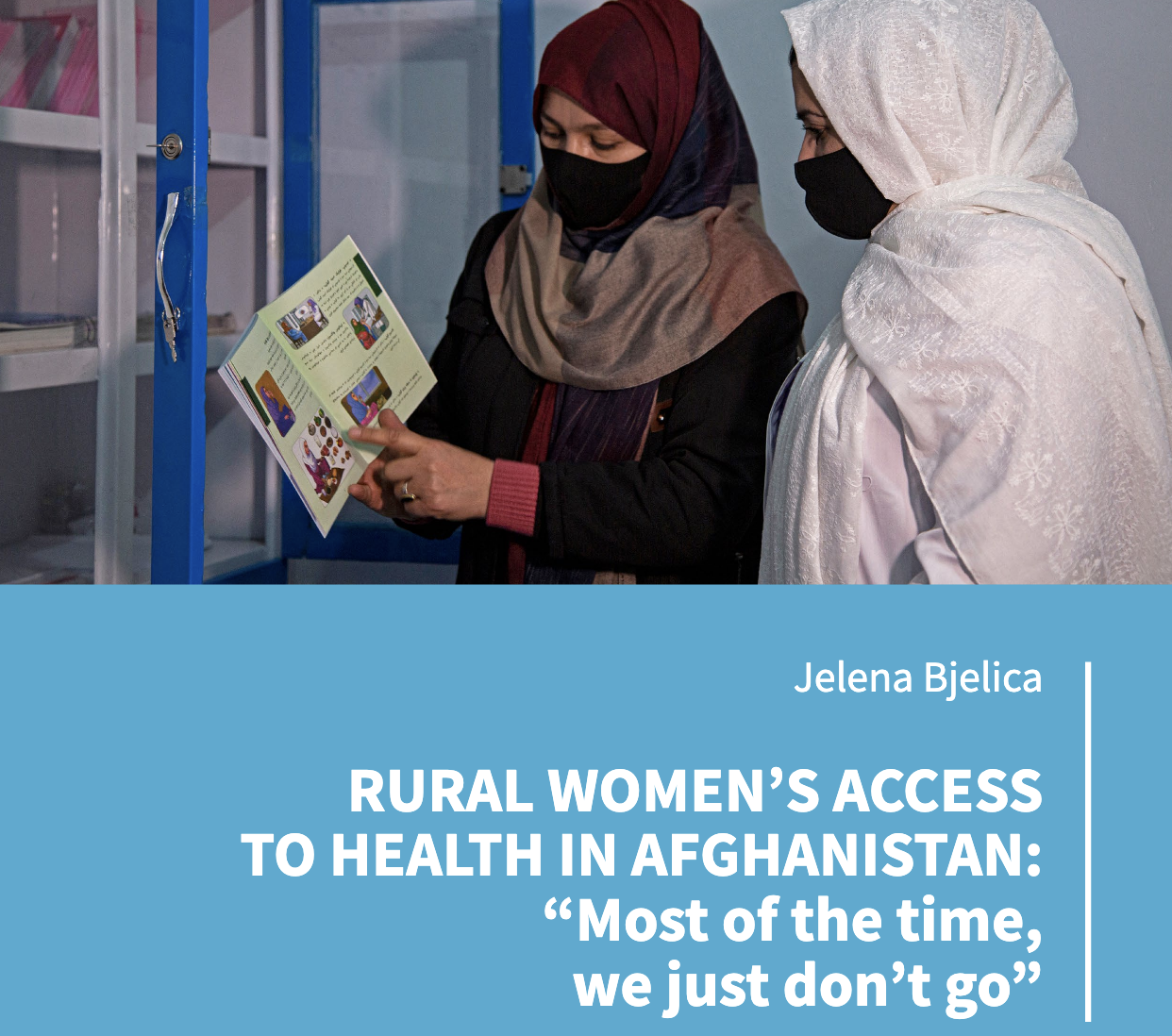

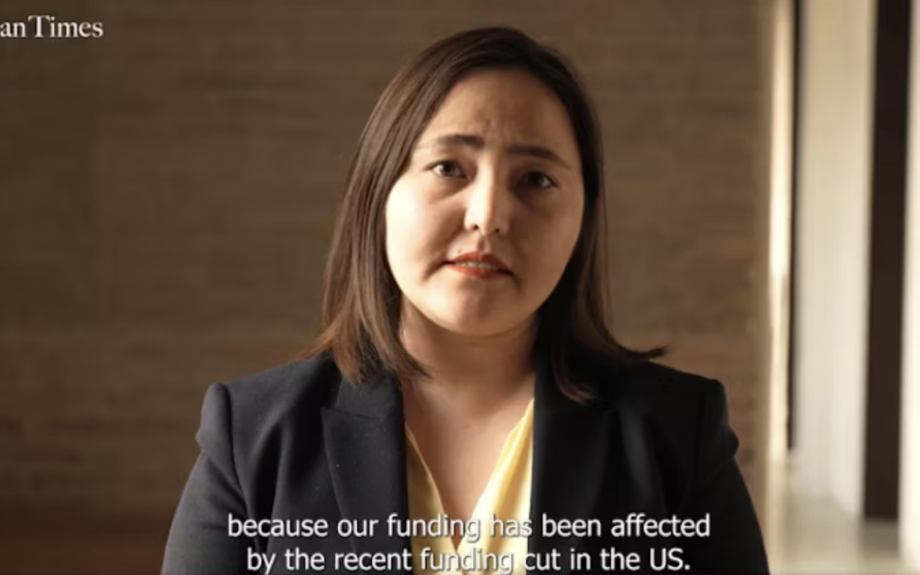

Crédit photo : Le représentant américain Zalmay Khalilzad (à gauche) et le représentant des talibans Abdul Ghani Baradar (à droite) signent l’accord à Doha, au Qatar, le 29 février 2020. [Photo du Département d’État par Ron Przysucha/Domaine public] D’après un document de Abdul Naser Noorzad, ancien maître de conférences à l’Université de Kaboul. Il est titulaire d’une maîtrise en études de sécurité nationale. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la sécurité et la situation politique en Afghanistan et publié des dizaines d’articles en anglais, en persan et en espagnol. Ses recherches portent sur la sécurité et la politique. L’accord de Doha, signé entre les États-Unis et les talibans le 29 février 2020, marque un tournant historique dans les relations internationales et la politique de sécurité. Cet accord, négocié sous l’administration Trump, visait initialement à ouvrir la voie à la paix et à un retrait ordonné des forces américaines d’Afghanistan. Cependant, cinq ans plus tard, son impact réel est bien différent de ce qui était escompté. Un Accord Sans Précédent L’accord de Doha est unique en ce qu’il a été conclu directement entre les États-Unis et un groupe armé non étatique, les talibans, excluant ainsi le gouvernement afghan reconnu internationalement. Cette approche inédite a sapé les efforts pour un règlement politique inclusif et respectueux des droits humains, notamment ceux des femmes et des libertés politiques. Lire la suite Un nouveau rapport détaille la lutte des footballeuses afghanes pour le droit de jouer (Amsterdam, 25 mars 2025 ) – La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) devrait agir pour mettre fin à la discrimination continue à l’encontre des footballeuses afghanes vivant en exil et faciliter leur retour à la compétition internationale, a déclaré la Sport & Rights Alliance dans un rapport publié aujourd’hui. Dans deux jours, l’équipe nationale féminine de football d’Afghanistan (AWNT) sera absente du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2026, qui alimente la qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 – marquant le deuxième cycle de qualification pour la Coupe du monde duquel l’équipe a été exclue depuis la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans en 2021. « Bien que l’équipe nationale féminine afghane ait échappé aux talibans en 2021, l’ombre d’une discrimination sexuelle systématique continue de la poursuivre au-delà des frontières, la privant de la place qui lui revient sur la scène internationale », a déclaré Samira Hamidi, chargée de campagne pour l’Asie du Sud à Amnesty International . « Amnesty, aux côtés des Nations unies, de Human Rights Watch et d’autres organisations de la société civile, a demandé que les persécutions sexistes perpétrées par les talibans fassent l’objet d’une enquête pour crimes contre l’humanité. » Le nouveau rapport de Sport & Rights Alliance, intitulé « ‘Ce n’est pas seulement un jeu. Cela fait partie de qui je suis’ : Le combat des footballeuses afghanes pour le droit de jouer », détaille comment l’équipe féminine afghane, symbole de l’autonomisation des femmes dans l’Afghanistan post-taliban, a été spécifiquement ciblée par des représailles lorsque les talibans sont revenus au pouvoir en 2021. Le rapport documente que des dizaines de footballeuses afghanes qui ont été évacuées vers des pays comme l’Australie, le Portugal, l’Albanie, le Royaume-Uni et les États-Unis restent désireuses et prêtes à représenter l’Afghanistan dans les compétitions internationales. « En ce moment, le match est à la mi-temps et les talibans pensent gagner », a déclaré Khalida Popal, fondatrice de l’équipe nationale féminine d’Afghanistan et de l’organisation Girl Power . « Si la FIFA changeait ses règles et nous laissait jouer, nous pourrions montrer au monde que les femmes et les filles afghanes ont leur place dans le sport, à l’école et partout dans la société – et nous ne nous laisserons pas vaincre. » Lire la suite Par : Younus Negah Le 14 mars 2025, une discussion sur les liens entre le regretté historien afghan Abdul Hai Habibi et le peuple hazara a été publiée sur la chaîne YouTube officielle de Sadiq Fitrat Nashenas, l’un des chanteurs les plus célèbres et les plus célébrés de notre pays. ٔNashenas y a évoqué la présence de concubines hazaras au sein des familles vivant à Kandahar. Nashenas a expliqué que son grand-père avait une concubine hazara et que l’oncle de son père (le père d’Abdul Hai Habibi) avait également une femme ou concubine hazara. Nashenas a ajouté que l’une des épouses de son oncle maternel était hazara : « Nous l’appelions Mor Ana, et je me souviens encore de son visage », a-t-il déclaré. D’après les propos de Nashenas, il apparaît clairement que de nombreux esclaves, concubines et travailleurs hazaras vivaient dans le quartier où il a grandi. Il poursuit : Les Hazaras qui vivaient dans ces foyers – du moins ceux que je connais, de ma famille et de mes connaissances – avaient de lourdes responsabilités envers les habitants de Kandahar. Si c’étaient des femmes, elles s’occupaient des enfants comme le faisaient des mères et des pères. Plus encore que les mères et les pères – parce que les parents étaient dehors, occupés par leur travail – c’étaient elles [les concubines et les esclaves] qui portaient tous les fardeaux du foyer. En hiver, les hommes déblayaient la neige… et les femmes travaillaient à la maison. Lire la suite de ce passionnant reportage Depuis le retour de l’Émirat islamique, le système de santé afghan, déjà fragile, s’est détérioré, avec de fortes inégalités pour les femmes et les populations rurales. Le système est confronté à un grave manque de financement, à des infrastructures inadéquates et à une pénurie critique de professionnels qualifiés, exacerbée par les interdictions visant les femmes depuis 2021. Ces défaillances se font particulièrement sentir dans les zones rurales, où les ressources étaient déjà limitées. Alors que la santé de la population était en jeu, Jelena Bjelica et l’équipe de l’AAN ont contacté des femmes rurales de 19 provinces afin de recueillir leur point de vue sur les services de santé disponibles dans leur région et leur capacité à y accéder. Les femmes ont souligné de nombreuses difficultés, notamment le difficile trajet jusqu’à des centres de district ou de province souvent éloignés pour se faire soigner. Nombre d’entre elles ont fait état d’une pénurie de médicaments et ont souligné les charges financières que subissent les familles lorsqu’elles prennent soin de leurs proches malades et fragiles. Le coût élevé des soins de santé conduit souvent à des décisions difficiles, comme le report des consultations dans les centres de santé par les femmes, qui font confiance aux remèdes traditionnels, notamment aux plantes médicinales et aux amulettes fournies par les mollahs locaux. Lire la suite

|