La Lettre d’Afghanistan 25 juillet 2025numéro 32

EDITO de La Lettre d’Afghanistan

En interdisant la contraception, les Talibans ne se contentent plus de bannir les femmes de l’espace public, de l’école, de l’hôpital, ou du marché. Ils étendent leur entreprise totalitaire jusque dans le corps des femmes. Sous couvert de religiosité, leur décision de supprimer le birth spacing – l’espacement des naissances – relève d’un dessein plus radical, plus destructeur, et peut-être plus stratégique : celui de provoquer une lente érosion démographique, doublée d’un effondrement sanitaire et social, que subira tout le peuple afghan. La maternité forcée, dernier maillon de la chaîne d’oppressionDepuis 2021, l’accès à la contraception en Afghanistan s’est effondré. Les départements hospitaliers de planification familiale – autrefois nommés Family Guidance Associations – ont été fermés. Les campagnes de sensibilisation ont cessé. Les pharmacies sont menacées. Les sages-femmes et médecins sont muselés. Le mot d’ordre est clair : une femme afghane digne est une femme fertile, docile, silencieuse. La logique patriarcale et théocratique des Talibans n’autorise plus à choisir si, quand ou combien d’enfants avoir. C’est une maternité contrainte, sans soin, sans pause, sans avenir. Lire la suite https://womanpost.org/ LETTRE FROM WOMANPOST Nous, les signataires influents de cette lettre, exprimons notre solidarité avec les femmes courageuses d’Afghanistan.

Ensemble, nous attirons l’attention sur leur sort et lançons un mouvement qui transcende les frontières pour susciter un changement durable. L’effacement systématique des femmes dans les domaines de l’éducation, du sport, de la politique et de la société en Afghanistan est désormais manifeste, révélant une volonté d’éliminer toute présence féminine dans le pays. Nous n’écrivons pas cette lettre pour les Nations unies, les gouvernements ou la communauté internationale.

Nous écrivons cette lettre pour l’Histoire, afin que chacun sache que nous n’avons pas gardé le silence face à la situation dramatique que vivent les femmes afghanes. Nous nous unissons pour créer un mouvement social d’ampleur.

Nos mains croisées sont un symbole de refus de toute injustice. Ceci est un appel à l’action : à chaque figure influente de montrer son soutien par un message et de se tenir du bon côté de l’Histoire.

Nous reviendrons. I. RésuméDepuis leur retour au pouvoir en août 2021, les Talibans ont entrepris un démantèlement systématique des droits fondamentaux des femmes et des filles en Afghanistan. Cette politique de ségrégation de genre, largement condamnée par la communauté internationale, est de plus en plus caractérisée comme un « apartheid de genre ».1 Le présent rapport détaille les décrets spécifiques promulgués par les Talibans et analyse leurs profondes répercussions socio-économiques, psychologiques et physiques sur les femmes afghanes, en s’appuyant sur les observations d’organisations internationales de défense des droits humains et d’associations dédiées comme NEGAR. Les actions des Talibans constituent un système institutionnalisé de discrimination, méticuleusement conçu pour effacer les femmes de la vie publique et les soumettre à un degré extrême de subordination. Malgré une condamnation internationale généralisée et des pressions diplomatiques, le régime a constamment durci ses politiques.1 Le consensus croissant au sein des experts des Nations Unies, en particulier, milite en faveur de la reconnaissance formelle de l’ »apartheid de genre » comme un crime contre l’humanité. Cette démarche est perçue comme une étape cruciale visant à renforcer la responsabilité des Talibans et à mobiliser une réponse internationale plus efficace.2 L’intégration de ce concept dans le droit international n’est pas une simple évolution terminologique ; elle représente une tentative de mieux appréhender et de contrecarrer la nature institutionnalisée et idéologique des attaques du régime contre les femmes et les filles afghanes, là où les cadres juridiques existants se sont avérés insuffisants pour capturer l’ampleur de la privation de droits.2 Lire la suite : chronologie et rapport UN WOMEN 23 juillet 2025

Je t’écris à toi, homme afghan. Pas au monde, pas aux journalistes insensibles, mais à toi, mon frère, mon compatriote, mon compagnon de honte.

Je ne veux pas que ces mots franchissent les frontières. Non par peur, mais par honte. Une honte comme une épine coincée dans la gorge : nous sommes la seule nation au monde à fermer consciemment la porte de l’école à nos filles.

Nous ne nous sommes plus battus. Nous nous sommes rendus. Non à la balle, non à la logique, mais à l’habitude. L’habitude du silence, de l’indifférence, du regard cloué au sol. Aujourd’hui, nous achetons du pain, nous prions, et demain nous oublierons que nos filles soupirent derrière une porte fermée.

Je ne te parle plus de l’Europe. Regarde le Pakistan : Malala, au bord de la mort, a crié que « l’éducation est un droit ». Regarde l’Iran : des femmes comme Taj al-Saltaneh ont construit des écoles dès le siècle dernier. En Turquie, les filles sont à l’université depuis cent ans. En Inde, Savitribai Phule a ouvert au XIXe siècle une école pour les filles pauvres. Ce ne sont ni l’Europe, ni des rêves : ce sont nos voisins, d’hier et d’aujourd’hui.

Et nous ? Nous qui fûmes un jour plus avancés que beaucoup d’entre eux :

Sous le règne d’Amanullah Khan et de la reine Soraya, nous avons fondé des écoles pour les filles. Dans les années 60 et 70, nos filles sont devenues médecins, avocates, enseignantes. Après 2001, des millions de filles ont été scolarisées.

Et aujourd’hui ? Ces mêmes filles crient : pain, travail, éducation ! Et toi, homme afghan, tu restes silencieux.

Mais nous avons eu, auparavant, une Histoire. Si Balkh est la mère de la langue persane, si Hérat est le berceau de l’art islamique, si Rabi’a Balkhi est née de cette terre et que Goharshad Begum y fonda écoles et universités, alors cette terre n’a jamais été celle du silence des femmes. C’est nous qui l’avons rendue silencieuse.

Et sache-le : une Histoire qui s’oublie elle-même est condamnée à mourir. Et si nous privons nos filles du savoir, ce n’est pas seulement notre avenir que nous détruisons, mais aussi les racines de notre passé.

Cette terre avait élevé des femmes au sommet de la culture. Aujourd’hui, les filles de cette même terre regardent l’école à travers des barreaux de fer.

Je ne te demande pas d’être un héros. Je te demande seulement de te réveiller. De ne pas te taire.

Ton silence est une chaîne. Ton consentement, une trahison.

La beauté de ce combat, c’est quand femmes et hommes se tiennent côte à côte. Les Talibans ne craignent pas les armes. Ils craignent notre unité. Ils craignent ta fraternité avec ta sœur.

Lève-toi. Non pour sauver la femme, mais pour sauver l’humain. Pour te sauver toi-même.

Car la liberté de la femme est aussi la tienne. Et une patrie qui enchaîne ses femmes n’a pas d’avenir.

https://www.linkedin.com/in/arian-nasiri-10862613/

|

|

|

|

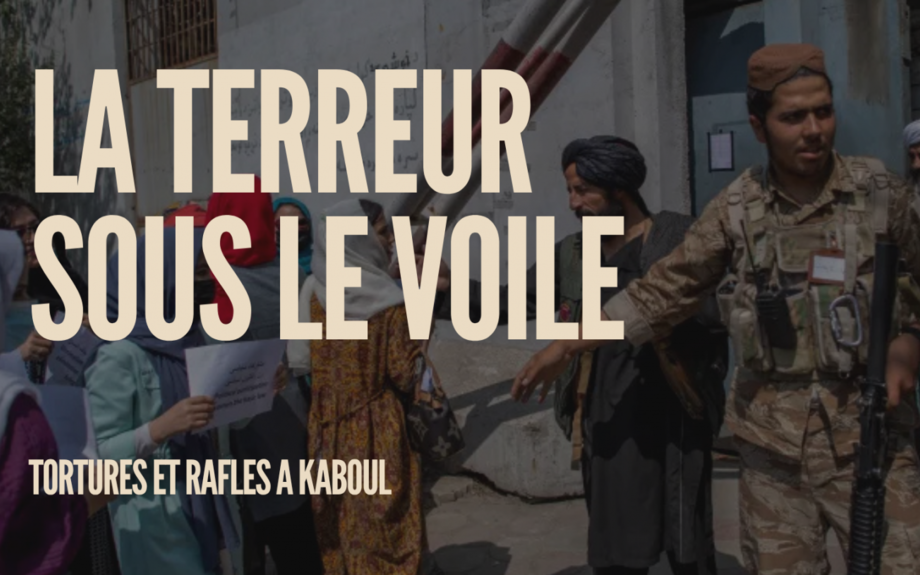

Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans ont instauré en Afghanistan un régime de terreur sexiste, structuré autour d’un appareil répressif religieux : la police des mœurs. Ce ministère orwellien, nommé de façon cynique Propagande de la vertu et Prévention du vice, a pour mission de surveiller, punir et briser les femmes. Le hijab est désormais un prétexte à l’humiliation publique, à la violence physique, à la détention arbitraire. Dans tout le pays, mais surtout à Kaboul, les témoignages s’accumulent : femmes électrocutées en pleine rue, jeunes filles battues dans les centres commerciaux, mères de famille raflées dans les hôpitaux, lycéennes interdites d’école sans masque facial.

Ce n’est plus une série de faits isolés : c’est un système d’oppression, organisé, assumé, fondé sur la peur et la douleur.

|

|

|

|

Depuis le début de l’année 2025, l’Afghanistan connaît une recrudescence spectaculaire des attaques armées contre les Talibans. Le dernier rapport de la Mission d’assistance des Nations unies (UNAMA) recense plus de 90 opérations ciblées en trois mois, menées par trois principaux groupes de résistance : le Front national de résistance (NRF), l’Afghanistan Freedom Front (AFF), et le Mouvement de libération de l’Afghanistan (ALM). Ces chiffres, corroborés par des revendications publiées sur X et des rapports indépendants, traduisent un changement de cap : la lutte contre les Talibans ne relève plus de l’aspiration morale, mais d’une réalité militaire structurée, coordonnée et croissante.

|

|

|

|

Tortures et mauvais traitements, arrestations et d

|

|

|

|

par Mariam Meetra

Depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, l’Afghanistan a connu une transformation radicale de sa sphère publique, qui a systématiquement exclu les femmes de presque tous les aspects visibles et participatifs de la société. Dans un pays autrefois en voie d’inclusion des femmes, les femmes sont désormais confrontées à une invisibilité imposée par l’État, marquée par la perte de leurs droits à l’éducation, à l’emploi, à la mobilité et à la liberté d’expression.

De nombreux militants et organisations de défense des droits humains ont averti que l’exclusion systématique des femmes de la vie publique par le régime constituait non seulement une répression, mais aussi un apartheid sexuel . Contrairement aux précédentes répressions des droits des femmes en Afghanistan, cette ère de régime taliban a instauré une ségrégation institutionnalisée et à plusieurs niveaux, qui va bien au-delà des interdictions d’éducation ou d’emploi.

|

|

|

|

Notre interviewée, qui doit garder l’anonymat pour des raisons évidentes de sécurité, a consacré sa carrière à la défense des droits des femmes et des filles au sein des tribunaux de la famille afghans. Dans cet entretien, elle décrit les obstacles qu’elle a surmontés pour poursuivre des études de droit après avoir perdu ses deux parents à l’adolescence. Elle retrace son parcours, depuis ses stages auprès d’organisations de défense des droits humains jusqu’à son poste de directrice d’un tribunal de la famille, où elle s’est battue quotidiennement pour les droits des femmes et a été témoin des graves abus subis par de nombreuses femmes. Elle décrit ensuite les conséquences dévastatrices du retour des talibans : perte immédiate d’emploi et de revenus, restrictions persistantes qui l’empêchent même de sortir prendre l’air, aggravées par des tragédies personnelles, notamment la perte de deux bébés et de graves problèmes de santé.

|

|

|

|

Rukhsar Habibzai est la fondatrice du Cheetah Cycling Club et la capitaine de l’équipe cycliste féminine pionnière de son pays. Réputées pour leur courage à remettre en question les normes de genre, Rukhsar et son équipe ont été nominées pour le prix Nobel de la paix en 2016.

Alors qu’elle étudiait la dentisterie à l’université de médecine Cheragh, située à Kaboul, en Afghanistan, elle a été contrainte de quitter son pays lors du programme d’évacuation massive, comme tant d’autres victimes de violences sexistes de la part des talibans. Elle vit et travaille aujourd’hui comme assistante dentaire en Virginie. Elle est également une membre précieuse de l’équipe cycliste Blue Ridge TWENTY24 de Virginie, où elle poursuit sa passion, le cyclisme, et défend les droits des femmes.

|

|

|

|

22 juillet 2025

Zalmai Nishat et Dagikhudo Dagiev

Le 3 juillet, la Russie est devenue le premier pays à reconnaître officiellement [i] le gouvernement dirigé par les talibans en Afghanistan en acceptant son ambassadeur, marquant ainsi un changement significatif par rapport à sa position sous le précédent régime des talibans, entre 1996 et 2001.

À l’époque, Moscou soutenait l’administration internationalement reconnue, dirigée par le président Burhanuddin Rabbani et le commandant de l’Alliance du Nord, Ahmad Shah Massoud, qui s’était replié dans le nord-est pour résister aux talibans, à Al-Qaïda et à d’autres réseaux terroristes régionaux. Seuls le Pakistan, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis avaient alors reconnu le régime.

|

|

|

|

par le Général Haibatullah Alizai, ancien chef d’état-major de l’armée nationale afghane

« Gérer » les talibans relève du fantasme. Ils ne constituent pas un gouvernement. Ils ne modèrent pas. Ils sont un syndicat extrémiste déguisé en État, instrumentalisant la diplomatie et utilisant les vies humaines comme monnaie d’échange.

|

|

|

|

Les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan en août 2021 après la chute du gouvernement élu et le retrait des troupes étrangères. Ils ont démantelé les institutions démocratiques et rétabli un régime répressif, tandis que les Afghans résistaient et que les pays voisins souffraient d’une instabilité croissante. Les États-Unis ont désormais une opportunité stratégique de mener une réponse internationale axée sur la paix, qui privilégie la stabilité et réaffirme leur rôle de leader mondial.

Par Ashraf Haidari

|

|

|

|

Par Abdul Naser Noorzad

La sécurisation des actions des États voisins, dont les foyers sont sujets à des crises, ou dont les programmes de sécurité ambitieux cherchent à mettre en œuvre des mesures spéciales, est un phénomène courant. Ces gouvernements, compte tenu de leurs priorités sécuritaires – définies dans le cadre du réalisme politique, qu’elles soient défensives ou offensives –, exigent une justification et la création de fondements nécessaires à de telles actions.

|

|

|

|

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES (1)

SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE (N° 1150),

DE Mme CAROLINE YADAN ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES,

visant à condamner la politique de ségrégation imposée aux femmes

afghanes par le régime des Talibans et à prendre des mesures appropriées

pour mettre un terme aux atteintes à leurs droits fondamentaux

suite à l’audition de Mme Shoukria Haidar

Présidente de l’Association NEGAR, soutien aux femmes d’Afghanistan

site web : https://www.negar-afghanwomen.org

|

|

|

|

L’initiative vise à fournir « un soutien structuré par le biais d’initiatives de haute performance, d’opportunités de jeu nationales et d’un engagement lors d’événements mondiaux clés de l’ICC », selon l’ICC.

Cette décision intervient alors que les Afghanes continuent de se heurter à de sévères restrictions en matière de pratique sportive dans leur pays d’origine. Le programme de l’ICC leur offre la possibilité de poursuivre leur parcours de cricket en exil et de concourir au plus haut niveau.

|

|

|

|

Par : Rad Radan et Zahra Nader

Cette histoire est publiée en collaboration avec Himal Southasian , un magazine régional de politique et de culture.

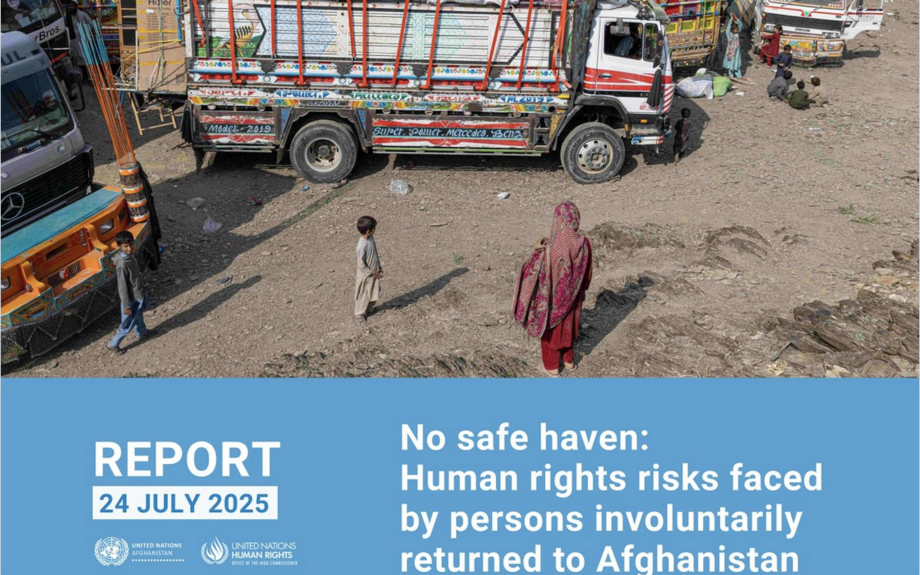

Aux premières heures du 30 juin 2025, Shir Mohammad fut réveillé par le bruit de la police iranienne qui frappait à sa porte. « Ils ont pris d’assaut la pièce, nous ont frappés à coups de bottes et nous ont traînés dehors sans prévenir », se souvient-il, debout dans un centre d’accueil poussiéreux pour réfugiés de la ville frontalière d’Islam Qala, dans la province afghane d’Herat. Mohammad avait traversé la frontière iranienne depuis la province de Baghlan, dans le nord-est de l’Afghanistan, dix mois plus tôt, fuyant l’effondrement économique qui avait suivi la prise de pouvoir des talibans en 2021. Comme des millions d’autres, il espérait trouver du travail en Iran et envoyer de l’argent chez lui. Au lieu de cela, il a été arrêté, maltraité et expulsé les mains vides.

|

|

|

|

|

|

|

|

|