La CPI frappe un grand coup : les Talibans poursuivis pour crimes contre l’humanité

Le 8 juillet 2025 marque un tournant judiciaire historique dans le dossier afghan. La Cour pénale internationale a rendu publics deux mandats d’arrêt contre les deux figures les plus puissantes du régime taliban : Haibatullah Akhundzada, chef suprême du régime, et Abdul Hakim Haqqani, son juge en chef. Ils sont poursuivis pour crime contre l’humanité de persécution sur des bases de genre et politiques, en vertu de l’article 7(1)(h) du Statut de Rome.

Une qualification juridique inédite dans le contexte afghan

La CPI accuse Akhundzada et Haqqani d’avoir ordonné, induit ou sollicité des politiques systématiques de persécution contre :

-

les filles et les femmes,

-

les personnes ne se conformant pas à la politique de genre des Talibans,

-

et les individus considérés comme leurs alliés ou défenseurs.

Le cœur de l’accusation repose sur la nature systémique et institutionnalisée de la répression infligée depuis la prise de pouvoir du régime taliban le 15 août 2021 jusqu’à au moins janvier 2025. Cette persécution, selon la Cour, dépasse les seules violences physiques : elle englobe aussi l’imposition de normes discriminatoires, la privation de droits fondamentaux (éducation, liberté de mouvement, expression, pensée, religion, vie familiale), et la criminalisation de certaines identités sexuelles ou de genre.

Une lecture politique et symbolique

La décision de la CPI est à la fois juridique et éminemment politique. Elle affirme que les violations constatées ne sont pas des abus ponctuels mais le fruit d’une politique gouvernementale délibérée. En ciblant non seulement les femmes et filles, mais aussi celles et ceux perçus comme “alliés”, la Cour intègre dans sa lecture la dimension idéologique et autoritaire du régime taliban.

De plus, en citant expressément la persécution sur la base de l’identité de genre et de l’expression de genre, la Chambre préliminaire franchit une étape importante dans la reconnaissance internationale de la persécution LGBTQI+ comme crime contre l’humanité — une avancée significative du droit international pénal.

Des mandats partiellement publics, au nom de la justice

La Cour a pris une décision rare : dévoiler publiquement l’existence des mandats, tout en maintenant leur contenu sous scellé. Cette révélation vise à prévenir la poursuite des crimes en cours, en espérant que cette publicité serve de levier dissuasif, notamment à l’encontre des autorités talibanes encore en place.

Ce choix met aussi en lumière une volonté de soutenir les victimes, d’encourager les témoignages et d’engager les États membres de la CPI à coopérer à l’arrestation des deux hommes, même si leur capture semble pour l’instant peu probable.

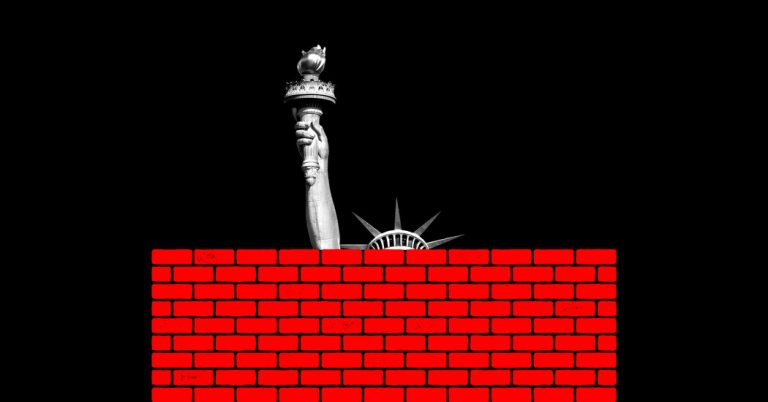

Un signal clair à la communauté internationale

Dans un contexte diplomatique confus — où certains pays discutent d’un “engagement pragmatique” avec les Talibans, où la Russie a récemment officialisé sa reconnaissance du régime, et où le Qatar continue de leur servir de plateforme diplomatique — la CPI envoie un message de fermeté et de droit : le régime taliban est criminel, et ses dirigeants doivent répondre de leurs actes.

Ce positionnement place désormais les États qui dialoguent avec les Talibans devant une contradiction morale et juridique flagrante. Toute tentative de reconnaissance du régime en dépit de ces mandats s’exposerait à des accusations de complicité ou d’entrave à la justice internationale.

Ce que cela change (ou pas)

-

Pour les victimes : c’est une reconnaissance officielle du préjudice subi. Les violences de genre ne sont plus seulement des actes de répression religieuse ou politique, mais des crimes internationaux majeurs.

-

Pour les Talibans : ces mandats ajoutent une couche d’illégitimité à un pouvoir déjà contesté et les exposent, à terme, à des sanctions et à l’isolement.

-

Pour les États tiers : les pays qui entretiennent des relations directes avec les Talibans devront désormais composer avec le risque judiciaire lié à la coopération avec des individus inculpés pour crimes contre l’humanité.

-

Pour le droit international : il s’agit d’un précédent important dans la criminalisation des politiques d’apartheid de genre et de répression institutionnalisée.

Cette décision de la CPI est plus qu’un acte juridique : c’est un acte de résistance morale face à l’impunité. Elle confère une visibilité mondiale aux souffrances des femmes afghanes, souvent reléguées à la marge des préoccupations diplomatiques. Et elle rappelle une vérité essentielle : nul n’est au-dessus des lois, pas même les tyrans théocratiques.

Pour de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l’Unité des affaires publiques de la Cour pénale internationale, par téléphone au numéro suivant : 31 (0)70 515-9152 ou au numéro: (31)6 46448938 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : fadi.el-abdallah-icc-cpi.int