De Kaboul à New Delhi : l’extension internationale de la haine des femmes

Quand l’Inde ouvre la porte aux Talibans… et la ferme à ses journalistes femmes

L’image est difficile à croire : en plein cœur de New Delhi, capitale de la plus grande démocratie du monde, des femmes journalistes se voient interdire l’accès à une conférence de presse. Elles ont pourtant une accréditation officielle, respectent le code vestimentaire exigé, travaillent pour les plus grands médias du pays. Mais ce jour-là, un seul « critère » comptait : leur genre. Ce n’est pas l’Arabie saoudite des années 1990, ni Kaboul sous le règne de la peur. C’est l’Inde de 2025. Et derrière les murs de l’ambassade d’Afghanistan, ce ne sont plus des diplomates légitimes qui commandent : ce sont les Talibans.

Des femmes journalistes bannies sur sol indien

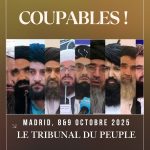

Vendredi 11 octobre 2025, Amir Khan Muttaqi, ministre des Affaires étrangères du régime taliban, tient une conférence de presse à l’ambassade d’Afghanistan à New Delhi. Des journalistes de NDTV, India Today, Times Now et d’autres grands médias indiens se présentent. Les hommes entrent sans difficulté. Les femmes, elles, sont bloquées à la grille. « Ordre donné : pas de femmes à l’intérieur. » Elles protestent, montrent leurs invitations. Rien n’y fait. Les gardes ferment les portes, refusent de transmettre leurs plaintes à un responsable, n’offrent aucune justification. Des professionnelles de la presse, humiliées devant leurs collègues masculins, sur leur propre sol national.

La colère des médias indiens : une atteinte à la démocratie

L’indignation est immédiate. Des rédactions entières dénoncent une honte nationale. Comment un régime barbare, connu pour avoir réduit les Afghanes au silence, peut-il dicter sa loi à l’Inde ? Comment peut-on tolérer qu’un territoire diplomatique serve de zone d’exception où la misogynie devient légitime ? Une journaliste de CNN-News18 déclare que le silence du gouvernement Modi est « profondément inquiétant ». D’autres commentateurs soulignent un paradoxe : l’Inde aime se présenter comme un champion de la démocratie et de la liberté de la presse, mais elle accepte que les Talibans instaurent l’apartheid de genre à New Delhi.

Lynne O’Donnell : une humiliation vécue en direct

La journaliste australienne Lynne O’Donnell, basée en Inde, raconte dans un texte puissant la descente aux enfers de cette journée. Elle tente d’obtenir une interview de Muttaqi avant sa visite officielle, mais les autorités indiennes répondent par des « nopes » laconiques. Le jour J, elle se couvre, change de vêtements au marché pour respecter des codes tacites, se rend à l’ambassade avec d’autres femmes journalistes. Elles sont tenues à l’écart pendant que les hommes « entrent comme dans un moulin ». Elles crient leurs demandes par-dessus le mur. La police leur ordonne de reculer. Lynne réalise alors la violence du moment : ce n’est pas leur tenue qui dérange, c’est leur existence. Elle comprend qu’un « mini-Kaboul » vient d’être imposé à Delhi. Elle rentre chez elle, écœurée : « Les Talibans ont réussi à m’exiler dans mon propre pays. » Et l’Inde a laissé faire.

Quand l’Inde importe l’idéologie talibane

Ce jour-là, les Talibans n’ont pas seulement fermé une porte. Ils ont exporté leur système de domination. Ils ont prouvé qu’ils pouvaient imposer leur modèle d’apartheid de genre au-delà de leurs frontières. Et plus grave encore : une démocratie majeure a cédé. Importer la misogynie talibane sur sol indien, c’est plus qu’une humiliation symbolique, c’est un précédent historique. C’est accepter qu’un régime terroriste dicte les conditions de la liberté de la presse dans un pays souverain. C’est envoyer un signal au monde : les principes peuvent être sacrifiés pour la diplomatie.

Le gouvernement indien se défausse… sans convaincre

Face au scandale, le ministère indien des Affaires étrangères affirme qu’il n’a « rien à voir » avec l’événement. La conférence s’est tenue à l’ambassade afghane, donc « hors juridiction indienne ». C’est oublier une réalité : les ambassades appartiennent à un État étranger, mais elles se trouvent sur le territoire national. Si un gouvernement étranger commettait un acte illégal dans une ambassade, l’Inde resterait responsable de faire respecter ses lois. De plus, Amir Khan Muttaqi a été officiellement reçu par le ministre indien Jaishankar. Cela équivaut à une reconnaissance de facto. New Delhi ne peut pas accueillir un ministre taliban comme un invité officiel, puis prétendre n’avoir aucun contrôle sur ses agissements. Ce double discours inquiète : l’Inde joue-t-elle un jeu dangereux de normalisation ?

L’illusion du rattrapage : une conférence « réservée aux femmes »

Sous la pression internationale, une deuxième conférence de presse est organisée deux jours plus tard, cette fois avec la présence de femmes journalistes. Certains y voient une réparation. En réalité, c’est une opération de communication. Lors de cette session, des journalistes posent des questions sur l’interdiction d’éducation pour les filles et les femmes. Amir Khan Muttaqi répond : « Ce n’est pas haram, juste reporté. » Il parle de millions d’étudiantes, minimise l’exclusion, promet un avenir vague. Les journalistes ne sont pas autorisées à relancer. Pas de contradiction, pas de débat. Silence imposé. Propagande maquillée en dialogue. C’est une mise en scène : les Talibans veulent apparaître modérés pour gagner une légitimité internationale. Et l’Inde leur offre la scène idéale.

Le danger de la normalisation : un précédent mondial

Ce qui s’est passé à New Delhi dépasse largement l’Inde et l’Afghanistan. Il s’agit d’un signal géopolitique : les Talibans testent jusqu’où ils peuvent aller. S’ils peuvent imposer leurs règles dans la capitale d’une démocratie de 1,4 milliard d’habitants, que pourront-ils exiger demain en Europe, aux États-Unis, à l’ONU ? Déjà, certains pays négocient avec eux pour la sécurité, le gaz, les routes commerciales. Les Talibans le savent : la communauté internationale est prête à fermer les yeux sur l’apartheid de genre si les intérêts stratégiques sont en jeu. Leur stratégie est claire : blanchir leur image, se présenter comme un partenaire, puis redéployer leur idéologie extrémiste à l’échelle régionale — et maintenant mondiale.

Le rôle ambigu des démocraties : complicité ou lâcheté ?

Les Talibans ne sont pas puissants parce qu’ils sont forts. Ils sont puissants parce que le monde les laisse faire. Les pays démocratiques espèrent les influencer, les « modérer », les « intégrer ». Mais à chaque fois, c’est l’inverse qui se produit : ce sont les Talibans qui imposent leurs lignes rouges. Lynne O’Donnell pose une question brûlante : « Les États-Unis et l’Europe continueront-ils à traiter avec ce régime misogyne ? » L’Inde vient d’apporter une réponse implicite : oui. La vraie compromission ne se fait pas à Doha ou à Kaboul. Elle se fait à New Delhi, à Washington, à Bruxelles, dans les couloirs où l’on choisit de sacrifier les droits des femmes pour un accord quelconque. Chaque fois qu’un État démocratique ouvre la porte aux Talibans sans condition, il légitime leur idéologie.

Ce qui s’est passé à New Delhi n’est pas une anecdote : c’est un avertissement mondial

Vendredi, les Talibans ont imposé une loi d’exclusion sur le territoire d’une démocratie. Dimanche, ils ont manipulé la presse dans une conférence « contrôlée ». Demain ? Ils exigeront plus. Ils testeront encore. Ils pousseront les lignes. Et si les démocraties cèdent, ce n’est pas seulement l’Afghanistan qui basculera. Ce sont les principes universels.

Conclusion : Les droits des femmes ne sont plus un combat afghan, mais un combat mondial

Pendant des années, on a présenté la situation des femmes afghanes comme un cas isolé, un problème lointain, lié à une culture ou à un pays en guerre. Mais ce qui s’est passé à New Delhi détruit définitivement cette illusion. Les Talibans ne cherchent pas seulement à contrôler les femmes afghanes : ils veulent imposer leur vision au-delà de leurs frontières. Et des démocraties, par calcul ou complaisance, les laissent faire. Lorsque l’Inde, symbole de pluralisme, accepte qu’un régime misogyne décide qui a le droit de travailler, de parler, de poser des questions, ce n’est plus une affaire étrangère. C’est un précédent global. Ce jour-là, ce ne sont pas seulement des journalistes indiennes qui ont été réduites au silence. C’est l’idée même d’égalité qui a reculé. La véritable question n’est plus : « Que font les Talibans aux femmes afghanes ? » mais : « Combien de temps encore les droits des femmes seront-ils négociables, partout dans le monde ? »

Comments are closed