Par Elizabeth Cazaux

La politique afghane vient de connaître un mouvement inédit : au sein du Jamiat-e-Islami, l’un des partis historiques du pays, plusieurs composantes de l’opposition se sont retrouvées pour tenter de bâtir une stratégie commune. Cet effort d’unité est salutaire. Depuis la chute de Kaboul en août 2021, les forces de résistance n’ont cessé de se diviser, dispersant leurs énergies entre initiatives militaires, mobilisations politiques, organisations de la diaspora et alliances internationales. La réunion autour du Jamiat montre que la nécessité d’un front commun fait désormais consensus. Mais derrière cette image d’unité persiste une fracture profonde : faut-il soutenir la lutte armée, incarnée par le Front pour la liberté de l’Afghanistan (AFF) et le Front national de résistance (NRF), ou miser sur un dialogue avec les talibans ?

Ce débat n’est pas abstrait. Il touche à l’essence même de ce qu’est un mouvement de libération. Les résistants armés, qu’ils soient dans le Panjshir, à Baghlan, dans le Badakhshan ou dans les maquis du nord, n’ont aucun doute : les talibans ne comprennent que le langage de la force. Leurs combattants vivent quotidiennement la brutalité d’un ennemi qui exécute sans procès, torture les prisonniers, écrase les populations sous un régime de peur. À l’inverse, une partie de la diaspora politique, souvent installée en Europe ou aux États-Unis, imagine encore la possibilité d’une médiation internationale. On évoque Genève, Doha ou Vienne comme lieux où l’on pourrait, peut-être, amener les talibans à des concessions. Mais l’expérience de ces quatre dernières années, et au-delà l’histoire récente, prouvent qu’il s’agit là d’une illusion dangereuse.

Les tyrans ne négocient pas

Les régimes totalitaires et terroristes n’entrent jamais dans des discussions sincères. Ils utilisent le dialogue comme un outil de propagande et comme une arme de guerre. Hitler, avant 1939, signait des accords qu’il n’avait aucune intention de respecter. Les accords de Munich, censés garantir la paix, n’ont été qu’une étape vers l’invasion de l’Europe. L’illusion du dialogue a désarmé les démocraties et renforcé le Führer. Pol Pot, au Cambodge, n’a pas ouvert de pourparlers : il a instauré des camps de la mort. En Corée du Nord, soixante-dix ans de promesses non tenues autour du nucléaire n’ont servi qu’à gagner du temps, tandis que le peuple restait prisonnier d’une dictature féroce.

La Russie de Poutine suit la même logique : malgré des années de sommets et de formats de discussion, elle a annexé la Crimée puis envahi l’Ukraine, utilisant chaque négociation pour sonder la faiblesse adverse. Quant à l’État islamique, personne n’a jamais songé à négocier avec ses bourreaux : il a fallu le combattre et le vaincre. Pourquoi les talibans, dont l’idéologie est tout aussi totalitaire et incompatible avec la dignité humaine, devraient-ils bénéficier d’un traitement particulier ?

L’exemple le plus éclatant reste celui de l’accord de Doha, signé en février 2020 entre les talibans et les États-Unis. Présenté comme une feuille de route vers la paix, il devait garantir le respect des droits humains, ouvrir la voie à des négociations intra-afghanes et surtout interdire à l’Afghanistan de redevenir un sanctuaire pour les groupes terroristes. À peine arrivés au pouvoir, les talibans ont violé un à un chacun de ces engagements. Les femmes ont été effacées de l’espace public, les journalistes réduits au silence, les opposants emprisonnés. Quant à l’accueil de terroristes, l’assassinat d’Ayman al-Zawahiri en plein cœur de Kaboul en 2022 a suffi à démontrer la duplicité totale de ce régime. Ils ont également trahi l’amnistie générale qu’ils avaient solennellement promise aux anciens militaires et policiers de la République : depuis leur retour, des centaines d’anciens soldats et officiers ont été arrêtés, torturés, exécutés, souvent retrouvés dans des fosses communes. Doha n’a donc pas été un pas vers la paix, mais une capitulation maquillée, une preuve supplémentaire que les talibans ne respectent jamais leur parole et qu’ils utilisent les accords uniquement pour consolider leur pouvoir.

L’illusion dangereuse du dialogue avec les talibans

Les défenseurs d’un dialogue avec les talibans affirment que l’Afghanistan a besoin de stabilité, que la guerre ne fera que prolonger la souffrance des civils, et que l’on ne peut pas ignorer la réalité du pouvoir en place. Mais que signifie cette “stabilité” ? C’est la stabilité des prisons pleines de dissidents, la stabilité des femmes enfermées chez elles, la stabilité des enfants privés d’éducation, la stabilité des marchés économiques contrôlés par une mafia. C’est la stabilité de la peur, pas celle de la justice.

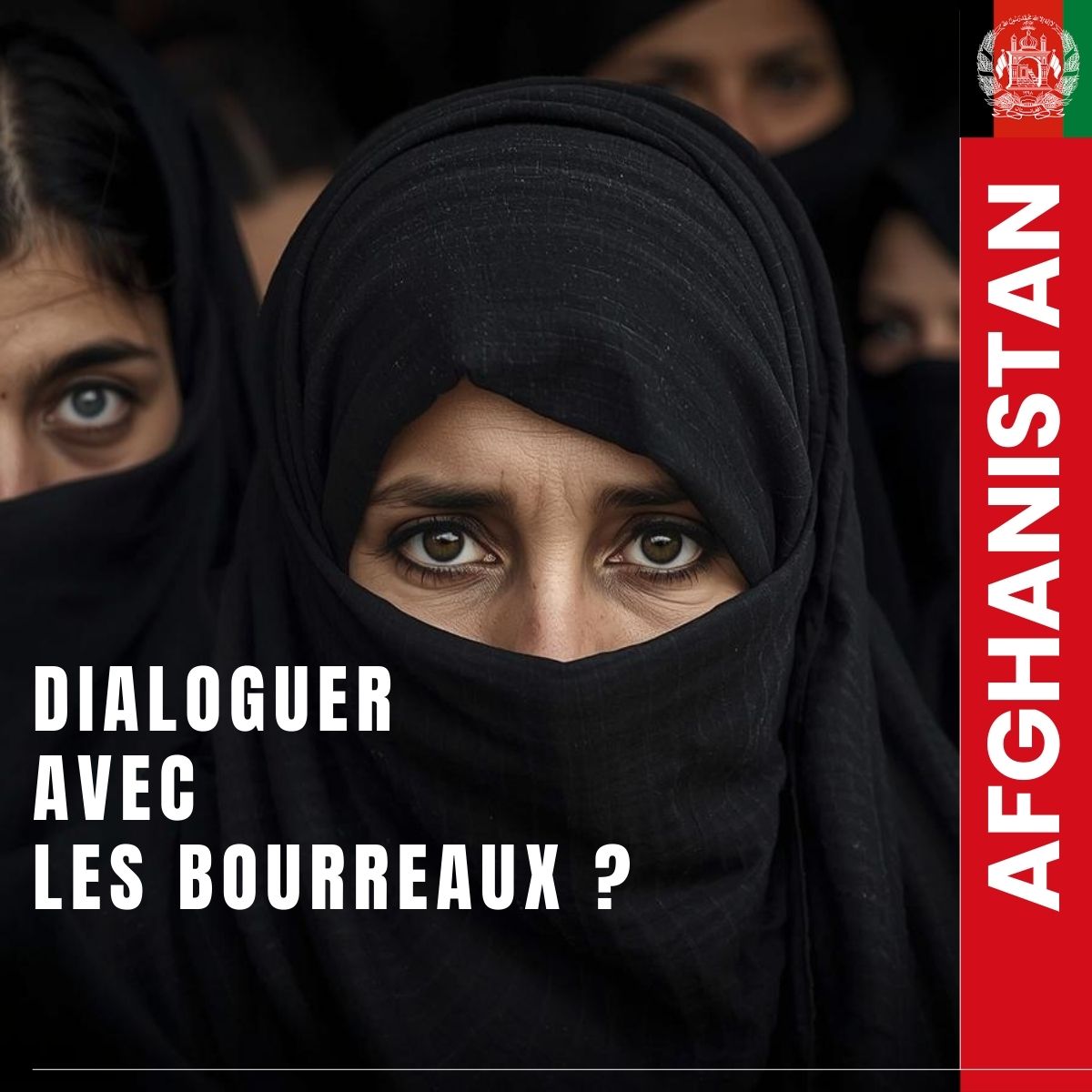

Chaque rencontre internationale où les talibans sont invités, chaque photo prise avec un diplomate, chaque discours qui laisse croire à leur “intégration” dans la communauté mondiale, renforce leur main de fer sur le peuple afghan. Pendant que certains rêvent de compromis, les femmes meurent faute de soins, les journalistes sont réduits au silence, les opposants disparaissent. Dialoguer avec les talibans, c’est tourner le dos à leurs victimes.

Mon opinion, au nom de l’humanité

Je ne suis pas afghane. Mais j’ai le droit, au nom de l’humanité, d’affirmer qu’il n’y a rien à espérer d’un dialogue avec des tortionnaires. L’histoire montre assez que ces régimes n’évoluent pas. Ils ne se “modèrent” pas avec le temps. Ils s’endurcissent, jusqu’à être stoppés par la force.

Négocier avec les talibans aujourd’hui reviendrait à dire aux dictateurs de demain qu’il est possible de tout écraser, de tout interdire, de tout détruire, et d’obtenir malgré cela une reconnaissance. Ce message est mortifère. Il ouvre la voie à d’autres barbaries, en Asie centrale, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Europe.

C’est pourquoi je crois que la seule voie est celle de la résistance, politique et armée, soutenue par la diaspora et par la communauté internationale. Non pas pour alimenter une guerre sans fin, mais pour empêcher l’enracinement d’un régime qui nie l’humanité même des femmes et des hommes d’Afghanistan.

Un combat universel

Le combat des Afghans qui résistent n’est pas seulement le leur. C’est aussi le nôtre. Laisser prospérer l’idéologie talibane, c’est préparer un futur où nos propres enfants pourraient être confrontés à des régimes similaires, qui nient la liberté, la dignité et la vie. Tout comme il faut continuer à combattre l’État islamique partout où il se trouve, il faut empêcher la normalisation des talibans.

Ce qui se joue aujourd’hui en Afghanistan est universel : la liberté de demain se défend dans les montagnes du Panjshir, dans les villages du Badakhshan, dans les prisons de Kaboul, dans les exils forcés de millions de réfugiés. Ne pas dialoguer avec les bourreaux, c’est rester fidèle à l’humanité.

Sources principales

AfIntl (Afghanistan International) – 21 août 2025

👉 https://www.afintl.com/en/202508212068

AfIntl (Afghanistan International) – 9 septembre 2025

👉 https://www.afintl.com/en/202509096346

Afghanistan Freedom Front

https://af-freedomfront.com/

Sources annexes :

Analyses des négociations et de la résistance afghane

- « Learning from Failed Peace Efforts in Afghanistan » – USIP, octobre 2023

Analyse critique sur les tentatives de paix avec les Taliban et les occasions manquées, notamment avant 2004.

United States Institute of Peace - « Diplomacy of Disaster: The Afghanistan ‘Peace Process' » – Princeton, février 2022

Évaluation du « Doha Agreement » de 2020 et de l’effet pervers des négociations diplomatiques sur la chute rapide de Kaboul.

lisd.princeton.edu - « Armed groups resisting the Taliban » – EUAA, janvier 2023

Présentation du Front national de résistance (NRF), ses origines, actions et influence dans le nord de l’Afghanistan.

European Union Agency for Asylum

Le Taliban et la gouvernance post-2021

- « The Taliban in Afghanistan » – Council on Foreign Relations, 2025

Panorama récent du régime Taliban : restrictions sociales, crise économique, liens avec Al-Qaïda.

Council on Foreign Relations - « Why Did the Taliban Win (Again) in Afghanistan? » – LSE, 2022

Analyse des mécanismes militaires et politiques ayant permis leur retour rapide au pouvoir.

LSE Public Policy Review

Résolutions et positions de la communauté internationale

- AP News – ONU : paix et prospérité conditionnées à la levée des interdictions contre les femmes (mars 2025)

Le Conseil de sécurité rappelle que la paix n’est illusoire tant que les Taliban répriment femmes et filles.

AP News - AP News – Résolution de l’Assemblée générale de l’ONU sur les droits des femmes en Afghanistan (juillet 2025)

Volonté globale de dénoncer la répression, malgré l’absence de reconnaissance officielle du régime.

AP News - The Observer (Guardian) – Observateur sur l’oppression des femmes et la complicité occidentale (2024)

Analyse critique de la répression talibane, et de la responsabilité morale des démocraties.

The Guardian