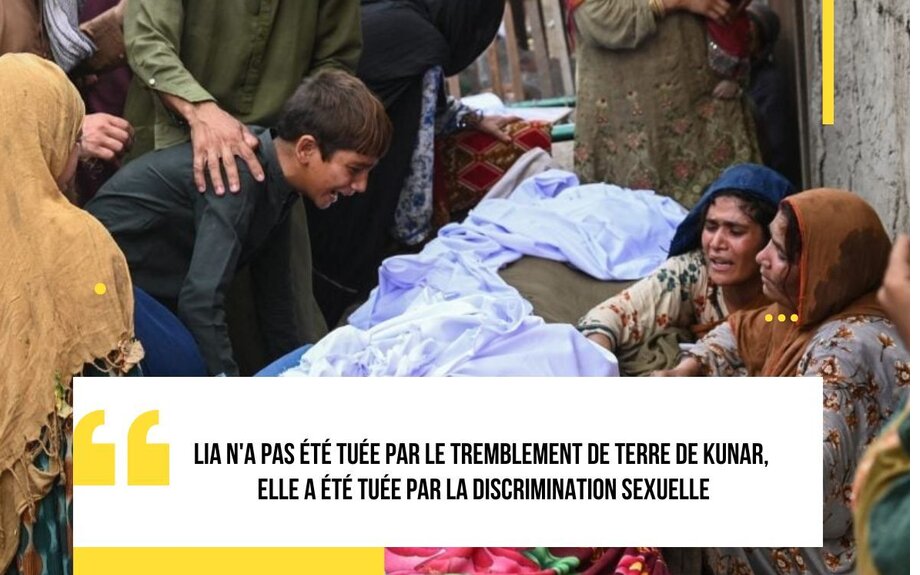

La Lettre d’Afghanistan 17 septembre 2025 – numero 39Édito — Afghanistan : les enfants condamnés à une double peineUne fois encore, l’Afghanistan paie le prix le plus cruel d’une catastrophe naturelle. Le séisme du 31 août, qui a frappé Kunar et Nangarhar, a fait plus de 2 000 morts. Mais derrière ce chiffre glaçant se cache une vérité encore plus insupportable : la moitié des victimes sont des enfants. Plus de 1 100 d’entre eux ont perdu la vie, des centaines ont été blessés, orphelins ou séparés de leurs familles. L’UNICEF rappelle que ce ne sont pas seulement des chiffres : ce sont des visages, des frères et des sœurs arrachés à la vie, des petites filles portant leurs cadets blessés à travers les ruines, des enfants désormais seuls dans un pays déjà fracturé par la guerre et l’extrême pauvreté. Et comme si la mort et les décombres ne suffisaient pas, d’autres menaces guettent les survivants. Les filles, en particulier, sont exposées à des risques accrus de mariages précoces et forcés, à l’abandon scolaire, à la malnutrition et à l’absence de soins. Dans les montagnes isolées de l’est afghan, chaque chemin vers l’aide devient un parcours d’obstacles, chaque retard une condamnation. Le représentant de l’UNICEF en Afghanistan, le Dr Tajudeen Oyewale, a lancé un appel clair : il faut agir maintenant, avant l’hiver, avant que la tragédie ne se double d’une hécatombe silencieuse. Les besoins sont immenses : abris, nourriture, soins, soutien psychologique. L’UNICEF demande 22 millions de dollars pour protéger plus de 200 000 enfants. Chaînes de pauvreté et mariages forcés : à Hérat, vendre ses enfants devient une stratégie de survieDepuis le retour des talibans et la fermeture des écoles aux filles, les mariages précoces et forcés explosent en Afghanistan. À Hérat, ils ne sont plus seulement une coutume, mais une stratégie de survie pour des familles écrasées par la pauvreté. Dans certains villages, des enfants sont promis dès leur plus jeune âge, parfois échangés contre du bétail ou de l’argent, mariés à partir de 12 ou 13 ans à des hommes adultes. La polygamie y est non seulement courante mais valorisée : avoir deux épouses est considéré comme un signe d’honneur et de puissance. Le rapport recueille des témoignages bouleversants. Fereshta confie avoir promis sa fille de six mois contre 80 moutons et 100 000 afghanis. Nasima raconte avoir été promise à deux ans, mariée à neuf, comme ses six sœurs avant elle. Sara admet avoir marié sa petite-fille de 13 ans en échange de bétail et d’argent. Certaines familles vont plus loin encore, vendant leurs enfants avant même la naissance, faute de nourriture. Des mères racontent avoir cédé leur bébé quelques jours après l’accouchement, souvent sans recevoir l’argent promis. Cette marchandisation de l’enfance s’accompagne d’une explosion de la violence domestique. Certaines adolescentes, enfermées dans ces unions forcées, en viennent à commettre l’irréparable pour fuir les abus. Dans ce contexte, les mariages d’enfants ne détruisent pas seulement l’avenir des filles, ils les privent de leur dignité, de leur liberté et parfois de leur vie. Lire l’article original Un groupe de réflexion basé au Pakistan, nommé South Asian Strategic Stability Institute, tient une réunion à huis clos de deux jours avec plusieurs figures autoproclamées de l’opposition afghane.

En participant, ces personnalités, qui se présentent comme des voix anti-talibans, accordent au Pakistan un rôle de médiateur.

Ce faisant, ils donnent également une légitimité politique et morale à un État qui, pendant deux décennies, a fourni un refuge et un soutien aux talibans pendant que l’Afghanistan saignait. Cela soulève de sérieuses questions sur la crédibilité de ceux qui parcourent les couloirs des capitales occidentales, frappant aux portes pour obtenir du soutien tout en se présentant comme des figures anti-talibans.

Ce n’est pas une question de préférence personnelle, mais de cohérence éthique et politique.

Le soutien de hashtag#Pakistan aux talibans depuis des décennies n’est pas contesté, mais est bien documenté par l’United Nations, les services de renseignement américains et les organismes de surveillance internationaux.

Assister à une conférence sur la lutte contre les talibans en hashtag#Pakistan revient à ignorer ce record indéniable et à envoyer un message dangereux : l’État même qui a incubé les talibans peut maintenant être un partenaire crédible.

Ce n’est pas de la diplomatie.

C’est légitimer.

Le principe est simple et universel : vous ne donnez pas le pouvoir à celui qui est à l’origine de ce que vous considérez comme la violence, le terrorisme et le crime de mener la conversation sur la justice.

En cherchant des solutions dans hashtag#Pakistan, les participantes sapent la crédibilité de leur plaidoyer et affaiblissent la force morale de l’appel hashtag#global pour la hashtag#rights des femmes dans hashtag#Afghanistan. Freshta Jalalzai L’Afghanistan privé d’air : la coupure d’internet, nouvelle arme des TalibansLes Talibans viennent de franchir une étape supplémentaire dans leur entreprise d’étouffement de la société afghane : la coupure de l’internet par fibre optique, sur ordre direct du mollah Hibatullah Akhundzada. Officiellement, il s’agirait de « prévenir les activités immorales ». En réalité, cette mesure signe une volonté de réduire au silence une population déjà privée d’école, d’information et de liberté. À Mazar-e-Charif, capitale du Balkh, les habitants ont vu disparaître du jour au lendemain leurs réseaux Wi-Fi, en particulier ceux fournis par Afghan Telecom. Les conséquences ont été immédiates et dévastatrices : services de l’État paralysés, passeports impossibles à délivrer, douanes incapables de fonctionner, banques et administrations réduites à l’impuissance. Dans un pays déjà ravagé par l’isolement diplomatique et l’effondrement économique, c’est un coup de massue supplémentaire. Même des responsables talibans commencent à s’inquiéter. Selon Amu TV, six ministres doivent se rendre à Kandahar pour convaincre leur leader de revenir sur sa décision, tant le coût administratif et économique est lourd. La mesure n’est plus limitée au nord du pays. Des sources locales ont confirmé à Amu TV que les services fournis par Afghan Telecom ont également été coupés mardi après-midi dans la province de Kandahar, berceau historique du régime. Cette extension fait craindre une généralisation des coupures dans tout le pays. Déjà, les arrêts de service à Balkh ont provoqué le chaos dans les administrations publiques, et les habitants comme les défenseurs des médias dénoncent une nouvelle étape vers l’isolement de l’Afghanistan du reste du monde. Les Talibans n’ont pas précisé si cette interdiction à Kandahar sera permanente ni si elle sera étendue à l’ensemble du territoire. Mais c’est surtout pour la jeunesse que cette coupure est une tragédie. Dans un Afghanistan où les filles sont interdites d’université et de la plupart des écoles secondaires, internet restait l’un des rares espaces d’apprentissage, de respiration et de lien avec le monde extérieur. Les cours en ligne, déjà fragiles, sont désormais inaccessibles. Pour les étudiants comme pour les enseignants, il ne reste qu’un mobile data lent, coûteux et instable – une option illusoire pour des familles appauvries. L’Afghanistan rejoint ainsi la liste des pays où le pouvoir utilise l’arme de la coupure d’internet comme moyen de contrôle politique et social. On se souvient du Népal, où le blocage des réseaux avait suscité la colère des jeunes et révélé combien une génération connectée ne peut plus accepter d’être réduite au silence. À l’heure où l’internet est devenu pour toutes les jeunesses du monde une condition de survie culturelle, éducative et sociale, ces coupures résonnent comme une violence insupportable. Derrière les discours de « moralité », il s’agit en réalité d’un verrouillage : empêcher la circulation de l’information, briser la solidarité en ligne, isoler encore davantage un peuple pris en otage. Les Talibans ne se contentent pas de fermer les écoles et les universités aux filles, ils veulent aussi fermer les fenêtres numériques qui reliaient les jeunes Afghans au reste du monde. La coupure d’internet, d’abord à Balkh puis à Kandahar, pourrait n’être que le début d’un processus appelé à s’étendre. Elle illustre une dérive autoritaire universelle : le contrôle des réseaux comme instrument de domination. Mais en Afghanistan, elle prend une dimension tragique, car elle s’ajoute à une longue liste d’interdictions et d’humiliations. Couper l’internet, c’est couper l’avenir. Le secteur minier en Afghanistan: une image en noir et en orL’Afghanistan vit aujourd’hui au rythme de ses mines. Depuis la chute de la République en 2021, l’Émirat islamique (Talibans) a fait du charbon et de l’or la clé de son financement, remplaçant l’aide internationale par une rente d’extraction. Les recettes fiscales issues du charbon exporté vers le Pakistan sont devenues vitales pour le régime, tandis que l’or du Badakhshan et du Takhar attire investisseurs nationaux et étrangers. Mais derrière ces chiffres mirobolants se cachent des réalités sombres : travail artisanal dangereux, accidents meurtriers, marginalisation des communautés locales, exclusion des mineurs traditionnels au profit de compagnies liées au pouvoir, déforestation et pollution. Le rapport de référence de Fabrizio Foschini pour l’Afghanistan Analysts Network (AAN), août 2025, dresse un tableau saisissant : annonces de contrats milliardaires, mais mise en œuvre limitée ; mainmise de la National Development Corporation sur les sites stratégiques ; contestation locale réprimée, comme à Balkhab. Le sous-sol devient ainsi une arme économique et politique, instrumentalisée pour briser l’isolement diplomatique et renforcer le contrôle social. Un constat s’impose : tant que la mine sera exploitée comme une rente immédiate plutôt que comme une ressource à transformer et partager, elle restera une richesse illusoire. 📖 Lire le rapport complet sur le site de l’AAN : Afghanistan Analysts Network – The Mining Sector in Afghanistan: A Picture in Black and Gold

|

|

|

|

L’histoire contemporaine de l’Afghanistan est faite de guerres, d’occupations et de rivalités régionales. Mais derrière ces convulsions spectaculaires s’en déroule une autre, moins visible et tout aussi dévastatrice : la guerre des talibans contre les femmes. Depuis leur apparition dans les années 1990 jusqu’à leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont fait de l’effacement des Afghanes non pas une mesure accessoire mais la matrice de leur pouvoir. Leur rage n’est pas accidentelle, elle est systématique.

Pour qualifier ce projet, un mot s’impose, même s’il dérange : gynocide. Ce terme, forgé par la théoricienne Andrea Dworkin et repris par des féministes comme Antoinette Fouque, désigne la destruction méthodique des femmes en tant que groupe social. Là où le génocide, tel que défini par la Convention de 1948, vise l’anéantissement « d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux », le gynocide vise l’anéantissement des femmes en tant que femmes – un groupe que le droit international ne reconnaît pas encore parmi les groupes protégés.

|

|

|

|

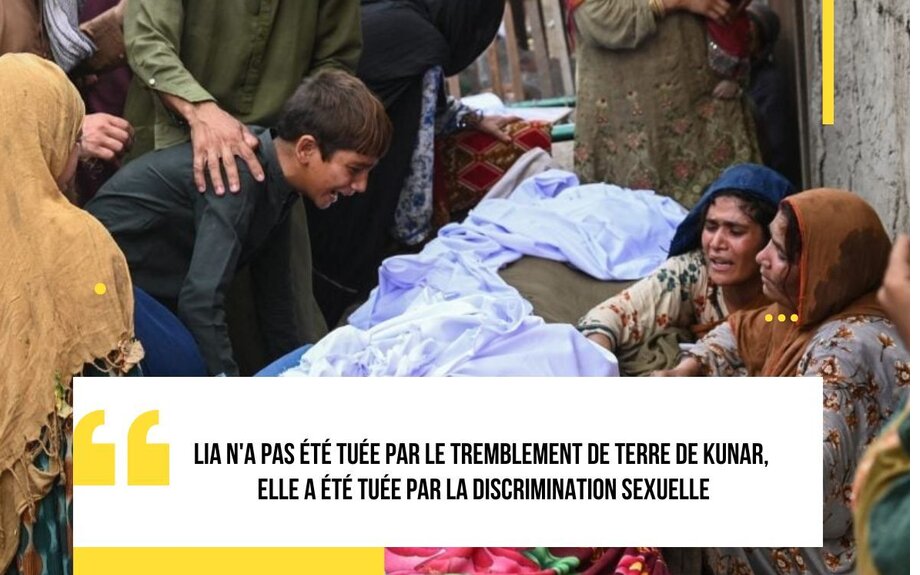

Lia (pseudonyme) est morte après avoir eu la gorge déchirée par une vague de boue et de limon. Le tremblement de terre dans l’est de l’Afghanistan ne l’a pas tuée – elle a survécu au tremblement de terre lui-même ; Dieu a voulu qu’elle vive assez longtemps pour que sa vie soit prise d’un autre chemin. Leur maison, dans la province de Kunar, dans l’est de l’Afghanistan, s’est effondrée sous les poutres, les chevrons et les planches, mais elle respirait encore. On l’avait surnommée « une chatte à neuf vies » lorsqu’elle était enfant… C’est peut-être pour cela qu’elle respirait encore et qu’elle n’était pas encore morte.

La voix de Lia était audible, bien qu’elle tremblait. Elle appela sa mère et son père ; Contrairement à toujours, ni la mère ni le père ne répondirent. Elle n’entendit aucun bruit d’eux. Elle ouvrit les yeux et en essuya la poussière. Un visage familier planait au-dessus d’elle – peut-être que les pierres qui étaient tombées sur elle avaient effacé la plupart des souvenirs, mais lentement la reconnaissance revint par bribes. Elle cligna des yeux aux yeux de Salma et balbutia son nom : « S… s… Salma !

|

|

|

|

Selon l’ONU, plus de 4,7 millions de femmes et d’enfants requièrent aujourd’hui un traitement d’urgence contre la malnutrition en Afghanistan, un chiffre en hausse constante. La crise trouve ses racines dans la série noire qu’a traversée le pays : chute de la République en 2021, retour des Talibans au pouvoir, isolement diplomatique, effondrement économique. L’aide internationale, qui représentait la moitié du PIB afghan, a été brutalement interrompue ou massivement réduite, paralysant services publics, santé, éducation, système de transferts sociaux.

|

|

|

|

La politique afghane vient de connaître un mouvement inédit : au sein du Jamiat-e-Islami, l’un des partis historiques du pays, plusieurs composantes de l’opposition se sont retrouvées pour tenter de bâtir une stratégie commune. Cet effort d’unité est salutaire. Depuis la chute de Kaboul en août 2021, les forces de résistance n’ont cessé de se diviser, dispersant leurs énergies entre initiatives militaires, mobilisations politiques, organisations de la diaspora et alliances internationales. La réunion autour du Jamiat montre que la nécessité d’un front commun fait désormais consensus. Mais derrière cette image d’unité persiste une fracture profonde : faut-il soutenir la lutte armée, incarnée par le Front pour la liberté de l’Afghanistan (AFF) et le Front national de résistance (NRF), ou miser sur un dialogue avec les talibans ?

|

|

|

|

(*) Emmanuel Razavi est grand reporter. D’origine iranienne, il est spécialiste du Moyen-Orient et a été en poste en Afghanistan dans les années 2000. Il y a réalisé des reportages pour Paris Match, Valeurs Actuelles, Arte, France 24 et la chaine Planète. À travers un hommage personnel à son confrère et ami Fahim Dashty, célèbre journaliste afghan tué dans un bombardement, il revient sur les raisons qui ont permis aux talibans de reprendre le pays et d’en faire à nouveau un sanctuaire du terrorisme islamiste.

|

|

|

|

La faction Noor du parti afghan Jamiat-e-Islami s’est engagée à continuer de résister au régime taliban de manière unifiée et coordonnée, a déclaré le conseil de direction du parti dans un communiqué.

Le conseil a souligné le rôle historique du parti dans les luttes politiques et sociales en Afghanistan, rappelant sa participation à la lutte contre l’occupation soviétique, à la résistance au terrorisme et aux efforts visant à établir des transferts pacifiques du pouvoir. Il a déclaré que le parti cherche désormais à jouer un rôle constructif pour « sauver le pays », inspiré par ses défunts dirigeants Burhanuddin Rabbani et Ahmad Shah Massoud.

Le communiqué indique que le Jamiat-e-Islami, dirigé par Atta Mohammad Noor, s’est opposé aux talibans depuis leur retour au pouvoir par le biais d’une résistance politique, militaire et civile, et qu’il va désormais avancer avec une « unité totale » à la lumière de la crise du pays.

|

|

|

|

KABOUL, AFGHANISTAN – Human Rights Watch (HRW) a appelé le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à établir un mécanisme de responsabilisation indépendant pour enquêter sur les violations des droits humains en Afghanistan, y compris les crimes commis par les talibans contre les femmes et les filles.

Fereshta Abbasi, chercheuse sur l’Afghanistan à HRW, a déclaré mardi lors de la 60e session du Conseil à Genève qu’un mécanisme de responsabilisation indépendant et complet était nécessaire de toute urgence, exhortant le Conseil à le mettre en place au cours de la session en cours.

|

|

|

|

Pas d’école. Pas de travail. Pas de parole en public. Pas de soins de santé sans une présence féminine de plus en plus rare. Pas de contestation. Pas de justice.

Telle est la terrible réalité des femmes et des filles en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans il y a quatre ans. Les attaques des talibans rendent la vie de plus en plus insupportable. Depuis le 15 août 2021, plus de 100 décrets ont porté atteinte aux droits fondamentaux, aux libertés et aux protections juridiques des femmes et des filles.

|

|

|

|

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a suspendu l’aide financière aux rapatriés afghans, invoquant les restrictions imposées par les talibans qui empêchent son personnel féminin de travailler.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré mercredi qu’il ne pouvait plus fournir une aide financière sûre et égale aux hommes et aux femmes aux postes frontières, car les employées n’étaient pas autorisées à aider les rapatriés.

|

|

|

|

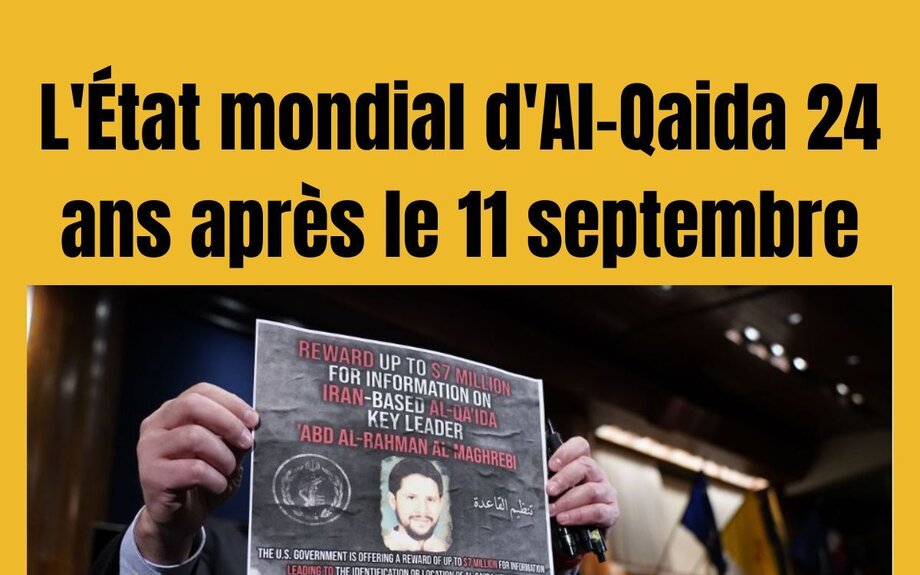

Résumé : Al-Qaida a considérablement évolué au cours des quatre dernières décennies. Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’une organisation hiérarchisée avec un leadership charismatique, mais plutôt un réseau décentralisé de groupes de franchises dispersés à travers l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et au-delà. Le groupe n’a pas mené d’opérations externes spectaculaires (EXOPS) pendant de nombreuses années, mais s’est plutôt concentré sur la reconstruction patiemment, en consacrant ses ressources et sa main-d’œuvre à forger des relations avec les affiliés régionaux et à défendre leurs griefs, qui sont souvent concentrés localement. Al-Qaida Central, y compris ses hauts dirigeants, a été atténuée, mais les succursales de l’organisation en Somalie et au Sahel prennent de l’ampleur, et on craint de plus en plus qu’Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) ne cherche également à rebondir.

|

|

|

|

Bill Roggio, expert en terrorisme et rédacteur en chef du « Long War Journal » de la Fondation pour la défense des démocraties, prévient que « 24 ans après le 11 septembre, le groupe terroriste le plus dangereux reste Al-Qaïda ».

Bien que les groupes terroristes comme ISIS et Hamas aient acquis une immense notoriété au cours des dernières années en raison de leurs tactiques brutales, Bill Roggio, analyste expert et rédacteur en chef du « Long War Journal » de la Fondation pour la défense des démocraties, a expliqué à Fox News Digital que la menace posée par Al-Qaïda est bien plus vaste aujourd’hui.

« Vingt-quatre ans après le 11 septembre, le groupe terroriste le plus dangereux reste Al-Qaïda », a déclaré Roggio. « Avec le soutien des talibans, la situation y est bien pire qu’avant le 11 septembre. »

|

|

|

|

Selon les médias locaux du mardi 9 septembre, les militants auraient traversé la frontière avec l’Afghanistan pour se rendre au Pakistan par des voies non divulguées et seraient désormais répartis à Peshawar, Tank, Dera Ismail Khan, Bannu, Lakki Marwat, Swat et d’autres districts de la province.

Selon les données officielles, plus de 600 incidents terroristes ont été recensés au Khyber Pakhtunkhwa au cours des huit premiers mois de l’année. Ces attaques ont coûté la vie à 138 civils et 79 policiers, et en ont blessé des centaines d’autres.

|

|

|

|

Le chantage aux otages, nouvelle norme diplomatique mondiale

Les récentes rencontres entre une délégation américaine et les talibans, rapportées par KabulNow et Amu.tv, illustrent une tendance inquiétante : la transformation du chantage aux otages en instrument assumé de diplomatie internationale. Ce qui se joue à Kaboul dépasse le cas de quelques prisonniers. C’est la confirmation que la rétention d’otages, autrefois considérée comme l’arme de régimes voyous ou de groupes terroristes, s’impose désormais comme une pratique normalisée dans les relations entre États.

|

|

|

|

Les rencontres entre une délégation américaine conduite par Adam Boehler, envoyé spécial du président Trump pour les affaires d’otages, et les dirigeants talibans à Kaboul ont été largement relayées ces derniers jours. Les médias KabulNow, Amu.tv, RFE/RL, Afghanistan International et l’analyste Lynne O’Donnell en ont détaillé différents aspects. Tous convergent vers un constat inquiétant : la diplomatie internationale s’oriente désormais vers une normalisation du chantage aux otages.

|

|

|

|

Complément à notre dossier sur « la militarisation de l’eau »

Alors que le changement climatique s’accélère et que les ressources en eau en Asie centrale continuent de diminuer, la construction de l’énorme canal Qosh Tepa dans le nord de l’Afghanistan suscite l’inquiétude parmi les États voisins. Conçu pour irriguer plus de 500 000 hectares de terres arides en détournant 20 à 30 % du débit de l’Amou-Daria – une bouée de sauvetage pour des millions de personnes dans la région – le projet a de profondes implications écologiques, économiques et politiques.

Le projet est un espoir particulier pour les habitants du nord de l’Afghanistan, où, selon des témoins oculaires, la toxicomanie est très élevée chez les jeunes femmes qui travaillent de longues heures à tisser des tapis. Certains donneraient de l’opium à leurs bébés pour les garder sous sédation afin qu’ils puissent travailler. Il y a peu d’autres options pour les familles pour générer des revenus.

|

|

|

|

|

|

|

|

|