À Hérat, les talibans ont arrêté la Dre Shabnam Fazli, chirurgienne générale à l’hôpital provincial, alors qu’elle entrait dans l’établissement (confirmé par son mari, Qudus Khatibi). Depuis une semaine, les femmes sans burqa se voient refuser l’accès aux administrations ; des témoins rapportent aussi des entraves à l’entrée dans les centres de soins. Les enseignantes ont été sommées d’enseigner en burqa. Ces mesures, imposées au nom de la « vertu », aggravent la crise d’accès aux soins et nourrissent une peur croissante parmi les habitants.

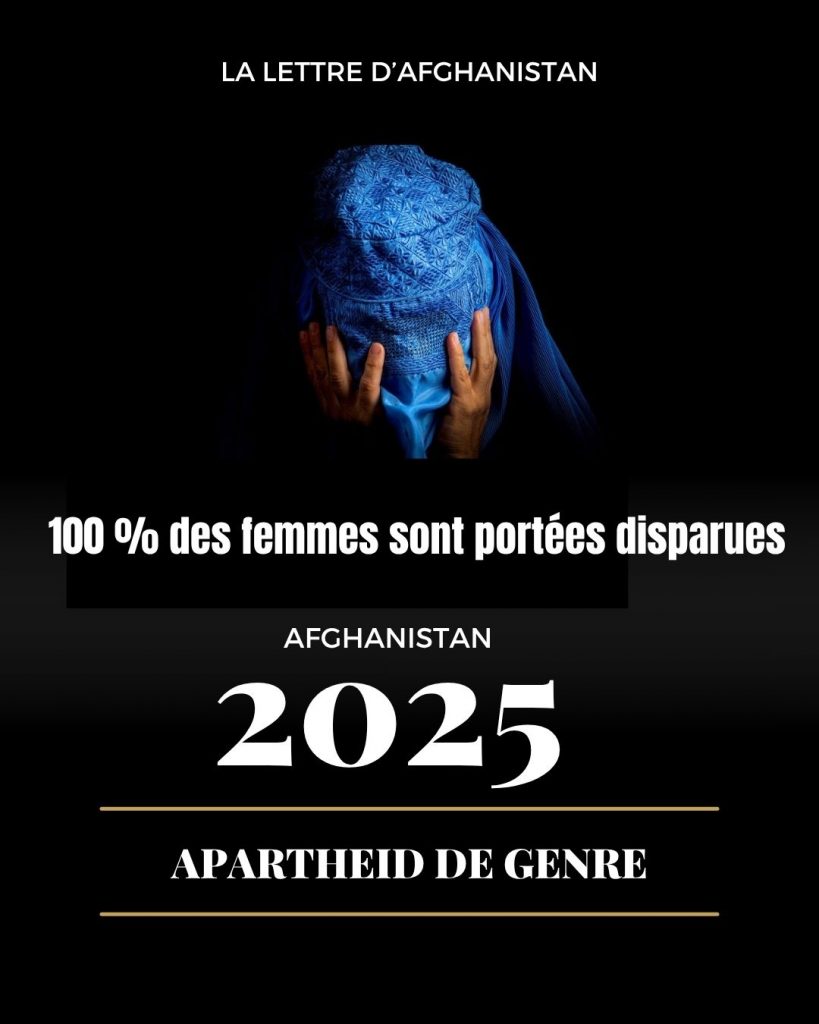

Alerte – Disparition forcée des femmes

Selon des sources dans les provinces de Kaboul, Herat, Balkh et Nangarhar, ces derniers jours, des dizaines de femmes employées ont été empêchées d’entrer dans des institutions telles que le Bureau d’enregistrement de la population, les agences d’éducation, les hôpitaux gouvernementaux et les prisons. À Hérat, les talibans ont empêché au moins 50 femmes d’entrer dans le département de l’éducation de la province. Les talibans ont averti les employées qu’elles ne seront pas autorisées à entrer sur le lieu de travail tant qu’elles ne seront pas entièrement couvertes d’une burqa !

La disparition des femmes, une politique d’État

En Afghanistan, les femmes ne vivent plus, elles s’effacent. Ce n’est pas une métaphore : c’est une stratégie. Depuis 2021, les Talibans ont fait de la disparition du féminin la clé de voûte de leur domination. L’interdiction d’étudier au-delà du primaire, de travailler, de voyager sans tuteur masculin, d’accéder aux parcs, aux universités, aux bains publics ou même aux hôpitaux, forme un système de ségrégation totale. Dans les provinces de Kaboul, Hérat, Balkh ou Nangarhar, des fonctionnaires sont refoulées à l’entrée des bureaux, interdites d’exercer sans le port intégral du tchadri. Celles qui refusent sont simplement rayées de la société. Les Talibans ne gouvernent pas par la loi mais par la disparition : celle des corps, des voix et des visages. En supprimant les femmes de la vie publique, ils détruisent les piliers de toute société moderne – l’éducation, la santé, la transmission, la liberté. Ce n’est pas une régression morale, c’est une politique d’effacement méthodique, une purification sociale. En Afghanistan aujourd’hui, la femme n’est plus un sujet de droit : elle est un vestige à éliminer.

À Hérat, les talibans imposent désormais le port obligatoire de la burqa à toutes les femmes, y compris aux élèves et enseignantes. Des inspecteurs de la police des mœurs contrôlent écoles, marchés et hôpitaux, menaçant de sanctions quiconque ne se conforme pas. Les femmes sont exclues des transports, des soins et de l’éducation, contraintes à l’invisibilité. Jadis centre culturel et intellectuel, Hérat vit désormais sous la peur et le silence. La burqa est devenue une arme politique d’effacement.

Le crime derrière le silence

Ce que le monde appelle encore « apartheid de genre » n’est plus une simple discrimination : c’est une entreprise d’annihilation. Les Talibans ne cherchent pas seulement à contrôler les femmes ; ils cherchent à effacer toute trace de leur existence sociale. Ce processus d’effacement n’est pas religieux. Il est politique, rationnel, instrumentalisé. L’idéologie talibane repose sur une logique d’invisibilité : plus les femmes disparaissent, plus le pouvoir se renforce. Ce contrôle absolu du corps et de la parole féminine leur permet d’imposer la soumission comme norme sociale, et la peur comme outil de gouvernement. La femme doit cesser d’exister pour que le régime paraisse stable. Sous couvert de “moralité islamique”, les Talibans ont bâti un système totalitaire d’un genre nouveau : un totalitarisme de l’effacement, où le tissu du tchadri devient un uniforme d’extinction. L’Afghanistan d’aujourd’hui est le premier pays au monde où la disparition de la moitié du peuple est devenue une politique officielle, assumée, codifiée.

L’Europe face à sa trahison

Et pourtant, le scandale ne se limite pas à Kaboul. Car tandis que les Talibans effacent, les démocraties s’inclinent. L’Europe parle de “dialogue pragmatique”, de “contacts nécessaires”, de “stabilisation régionale”. Berlin, Rome, Bruxelles et, silencieusement, Paris, multiplient les échanges avec un régime qui nie la moitié de sa population. Les diplomates occidentaux invoquent la “nécessité de gérer les migrations”, la “coopération sécuritaire”, ou la “stabilité régionale”. Derrière ces formules, il y a la peur : celle des exodes, des frontières poreuses, de l’imprévisibilité politique. Ce que l’Europe appelle réalisme est en vérité une défaite morale. Reconnaître les Talibans, c’est admettre qu’un État puisse exister sans citoyennes. C’est accepter qu’une moitié du genre humain puisse être réduite au silence sans que cela disqualifie un pouvoir. C’est effacer, à notre tour, la portée universelle des droits humains. Le jour où les ambassades rouvriront à Kaboul, ce ne sera pas un geste de diplomatie – ce sera un acte de trahison.

Ce glissement est déjà engagé. En 2024, plusieurs États membres de l’Union européenne ont discrètement accepté des canaux de dialogue avec le régime taliban sous couvert d’assistance humanitaire. D’autres plaident pour la “reconnaissance de facto” afin d’obtenir des garanties sur les retours migratoires. Mais ce commerce diplomatique avec la barbarie n’a qu’un prix : la mort des principes. L’Europe, fondée sur la mémoire des crimes et sur la promesse du “plus jamais ça”, s’apprête à normaliser un pouvoir qui a institutionnalisé la disparition des femmes. Elle troque son héritage moral contre quelques illusions de sécurité. C’est la trahison la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale : celle d’un continent prêt à renier la liberté pour se protéger de ses propres peurs.

L’indifférence comme complicité

Les Talibans n’ont pas besoin de fusiller pour tuer : il leur suffit d’interdire. Leurs décrets sont des armes, leurs lois des pièges, leur silence une condamnation. Ils ont transformé le simple fait d’être femme en délit. Et le monde, tétanisé, s’est installé dans une paralysie morale. L’ONU parle de “dialogue humanitaire”, les chancelleries évoquent la “réalité du pouvoir”. Mais dialoguer avec un régime fondé sur l’effacement, c’est légitimer le crime. Les Talibans ont déjà gagné une première bataille : celle du vocabulaire. Ils ont réussi à transformer l’horreur en normalité, l’exclusion en coutume, le bannissement en affaire intérieure. Pendant que les Afghanes s’effacent, la planète détourne le regard, occupée à mesurer son intérêt.

Pourtant, ce qui se joue en Afghanistan dépasse ses frontières. Ce n’est pas seulement une tragédie nationale, c’est une fracture dans l’histoire des droits humains. Si la communauté internationale accepte un régime fondé sur la disparition des femmes, alors l’universalité du droit s’effondre. Si les États européens reconnaissent un pouvoir qui nie la moitié de son peuple, ils renoncent à leur propre humanité. La disparition des femmes afghanes n’est pas seulement un drame oriental : c’est un miroir. Elle reflète notre hypocrisie, notre fatigue morale, notre renoncement à défendre ce que nous prétendons incarner.

Car la question n’est plus : que feront les Talibans ? Elle est devenue : que ferons-nous, nous, face à la disparition programmée des femmes ? Choisirons-nous le confort du silence ou la fidélité à nos valeurs ? L’histoire répondra à cette question, et ce jugement sera implacable. Car dans cette guerre sans bombes, où l’on efface la moitié d’un peuple sous le prétexte de la foi, il n’y a pas de neutralité possible. Il n’y a que deux camps : celui de la barbarie et celui de la dignité.