La Lettre d’Afghanistan

8 octobre 2025 – N° 42Petite note à l’intention de nos lectrices et lecteurs : Les navigateurs internet comme Edge, Chrome, Safari ou Firefox savent désormais traduire les pages web automatiquement. Ils détectent la langue du site et remplacent le texte par une version dans votre langue, tout en gardant la mise en page intacte. Cela permet de lire instantanément n’importe quel site étranger comme s’il était écrit en français. L’article publié par Narrativa360 revient sur un événement marquant : la quatrième édition de la Cambridge Afghanistan Conference (CAS-IV), organisée en septembre 2025 au Jesus College de l’Université de Cambridge. Pendant deux jours, des figures politiques, intellectuelles, universitaires et membres de la résistance afghane se sont réunis pour débattre des perspectives d’avenir de l’Afghanistan sous domination talibane. L’ambiance solennelle du lieu n’était pas qu’un décor : elle donnait au rassemblement une dimension historique, presque symbolique. L’auteur présente la conférence comme un moment charnière : face à une opposition fragmentée, minée par des rivalités anciennes, la rencontre de Cambridge offrait l’opportunité de tracer une feuille de route commune, indispensable pour rendre crédible l’idée d’une alternative aux Talibans. Le Composite Comprehensive Roadmap (CCR) : une base communeAu cœur des débats se trouvait un document clé : le Composite Comprehensive Roadmap (CCR). Celui-ci est présenté comme une synthèse ambitieuse de plus de vingt propositions émanant d’organisations et de groupes politiques afghans. L’objectif était de parvenir à un texte qui ne soit pas figé, mais au contraire évolutif, ouvert aux critiques et aux amendements. L’auteur insiste sur cette dimension : le CCR n’est pas une constitution ni un plan définitif, mais un outil flexible permettant d’unifier des visions diverses. Son but principal est d’offrir un langage commun à l’opposition et de poser les bases d’un projet alternatif au régime taliban. Cette approche a deux mérites. D’une part, elle reconnaît la pluralité de la société afghane, traversée par des clivages ethniques, religieux et idéologiques. D’autre part, elle évite l’erreur historique d’imposer une “unité artificielle”, souvent synonyme d’exclusion et de marginalisation. Lire la suite Rapport de Crisis Group « After the Aid Axe: Charting a Path to Self-reliance in Afghanistan » (2 oct. 2025)

Depuis 2024–2025, les principaux bailleurs — États-Unis en tête — réduisent drastiquement l’aide à l’Afghanistan. Cette contraction accélérée (arrêt total des programmes américains début 2025) intervient alors que l’économie, déjà laminée par la guerre, l’isolement diplomatique et les sanctions, s’était stabilisée sur un « plateau bas » grâce aux secours humanitaires (3,8 Md$ en 2022), aux remises des diasporas et aux revenus informels/illicites. Le retrait des financements fait peser la charge sur le régime taliban, sans capacités ni transparence suffisantes, et frappe d’abord les plus vulnérables — particulièrement les femmes et les filles — via l’arrêt de centaines d’infrastructures de santé, la dégradation de l’eau/assainissement et la fermeture de programmes ciblés.

Les puissances occidentales sont prises entre deux impératifs contradictoires: éviter l’effondrement humanitaire et refuser toute normalisation d’un régime autoritaire pratiquant un apartheid de genre. Leur réponse a oscillé entre secours d’urgence et promesses vagues de « relance économique », tout en maintenant sanctions, listes noires et non-reconnaissance qui paralysent le système bancaire (derisking massif des banques, transferts lents ou impossibles, réserves de la banque centrale gelées et en partie placées dans un fonds suisse). Les tentatives de dialogue économique (Oslo, puis « processus de Doha » onusien) ont buté sur des désaccords: exigences occidentales (écoles pour les filles, gouvernance inclusive) versus demandes talibanes (dégel des avoirs, reconnecter la banque centrale, reprise d’infrastructures, accès aux marchés).

Côté taliban, un plan de développement quinquennal est mis en avant (modernisation, normes bancaires, soutien affiché à l’entrepreneuriat féminin), mais la réalité demeure: centralisation opaque du pouvoir, budgets secrets, primat des dépenses de sécurité, arbitrages religieux bloquant l’éducation des filles, incertitude juridique et montée de pratiques prédatrices (contributions « volontaires »). Cette imprévisibilité dissuade l’investissement privé national et étranger; les projets régionaux (mines, énergie, corridors routiers/ferroviaires) avancent lentement ou se grippent.

Le rapport souligne que la fin abrupte de l’aide, combinée à l’isolement financier, risque d’aggraver pauvreté, mariages précoces, mortalité maternelle et malnutrition, sans nécessairement provoquer un effondrement visible: les tragédies seraient diffuses et peu médiatisées. Les risques stratégiques existent toutefois: pressions migratoires vers l’Europe, tentations de relancer les flux de drogue, et affaiblissement de la lutte anti-EI local. Des amortisseurs demeurent (remises estimées à 3,5 Md$ en 2024, économie grise), mais insuffisants pour compenser la chute des services essentiels.

Crisis Group recommande, sans illusion sur un revirement américain rapide, que l’Europe et les États régionaux ralentissent la sortie de l’aide et négocient des « stratégies de sortie » qui préservent les services de base tout en favorisant l’autonomie: élargir les exemptions de sanctions au développement et aux affaires (sur le modèle de la licence générale US), clarifier la doctrine pour rassurer banques et assureurs, actualiser le régime de sanctions onusien devenu obsolète, reconnecter progressivement la banque centrale (audits, normes AML/CFT, rôle accru du fonds suisse), soutenir des mesures techniques pro-croissance (énergie, logistique, facilitation commerciale, accès au crédit, emploi des femmes). L’objectif: réduire la dépendance à l’aide sans valider le régime, en privilégiant des arrangements pragmatiques qui protègent d’abord les moyens d’existence des Afghans.

Lire l’article

Otunbayeva et une mission qui s’est achevée dans le discréditRoza Otunbayeva, ancienne présidente kirghize et militante des droits des femmes, a achevé son mandat de trois ans à la tête de la mission des Nations unies en Afghanistan (UNAMA). Son arrivée en 2022 avait suscité de grands espoirs, en particulier chez les femmes afghanes qui pensaient qu’elle incarnerait une voix forte contre les Talibans. Mais son bilan est largement critiqué : plutôt que de soutenir les forces démocratiques et les mouvements féministes, Otunbayeva aurait privilégié l’engagement avec les Talibans, au point de contribuer à leur légitimation sur la scène internationale. Elle a défendu le « processus de Doha », excluant systématiquement les représentantes afghanes, et promu un plan de sortie de crise qui aurait surtout servi les intérêts talibans. Ses rapports ont minimisé la situation dramatique des femmes et ses prises de position ont parfois assimilé la résistance armée aux Talibans à des groupes terroristes comme l’EI. Cette posture a valu à Otunbayeva d’être perçue comme proche des positions russes et d’être critiquée par les États-Unis et l’Europe, qui ont apporté peu de soutien aux initiatives de l’ONU sous sa direction. Alors que les Talibans saluent son action et l’honorent publiquement, les forces politiques afghanes et les militantes des droits humains jugent son mandat « opaque » et « indéfendable ». Le contraste entre la reconnaissance affichée par les Talibans et la défiance des victimes de leur régime illustre la perception dominante : l’ONU, loin de défendre la neutralité, a sous Otunbayeva donné le sentiment de se ranger du côté des bourreaux. Lire l’article par Tamim Attaiy Anas Haqqani, figure talibane, a récemment présenté l’« amnistie générale » proclamée après la chute de la République comme un acte « historique ». Il affirme que ce décret aurait permis d’instaurer la sécurité au lieu de la vengeance. Mais selon de nombreux rapports internationaux (ONU, Amnesty International, Human Rights Watch), cette annonce n’a été qu’un instrument de propagande masquant une campagne systématique d’arrestations arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions extrajudiciaires. Entre 2021 et 2023, l’ONU a documenté plus de 800 violations graves contre d’anciens militaires et fonctionnaires. Amnesty souligne que des centaines de soldats ont été tués ou torturés à mort, tandis que HRW a confirmé des exécutions de responsables locaux après leur reddition. Les prisons talibanes sont devenues des lieux de torture organisée : passages à tabac, viols collectifs de femmes militantes, violences extrêmes contre des journalistes (mutilations, disparitions). Quatre ans après le retour des Talibans, l’Afghanistan est décrit comme une « prison à ciel ouvert » où aucun groupe n’est à l’abri : anciens soldats, journalistes, militantes féministes, activistes civils et politiques vivent sous la menace constante. L’amnistie, loin d’incarner le pardon, est devenue un outil de terreur et de contrôle, utilisé par les Talibans pour tenter de tromper la communauté internationale tout en consolidant leur régime par la répression.

Lire l’article Pourquoi la récupération d’une base aérienne afghane est dans l’intérêt national de l’Amériqueby Luke Coffey Luke Coffey défend l’idée que les États-Unis devraient reprendre le contrôle de la base aérienne de Bagram en Afghanistan, abandonnée en 2021. Selon l’auteur, son évacuation par l’administration Biden fut une « erreur stratégique » et un « déshonneur national », bien que l’accord signé par Donald Trump avec les Talibans ait préparé ce retrait. Aujourd’hui, le pays est à nouveau sous contrôle taliban, avec une présence active d’al-Qaïda et de l’État islamique. Bagram, par sa position centrale en Asie, est décrite comme l’une des bases militaires les plus stratégiques du monde. Elle se situe à proximité de la Chine, de l’Iran, du Pakistan, de l’Inde et de l’Asie centrale. Dans un rayon de huit heures de vol, elle couvre 85 % de la population mondiale et la majorité des grandes routes commerciales et ressources stratégiques (pétrole, gaz, terres rares). Historiquement, son importance remonte à Alexandre le Grand, puis aux Soviétiques et enfin aux Américains après 2001, qui l’ont modernisée. Trump affirme être déjà en contact avec les Talibans, ce qu’ils démentent, mais l’auteur suggère que si un accord n’était pas possible, les États-Unis devraient explorer d’autres options, y compris la coopération avec les forces anti-talibanes du Front de résistance nationale d’Ahmad Massoud. Le modèle de présence américaine pourrait s’inspirer de celui d’al-Tanf en Syrie, avec une zone de sécurité réduite mais contrôlée. L’auteur conclut que l’histoire montre qu’Afghanistan reste un pivot géopolitique trop important pour être ignoré. Même si un retour militaire immédiat paraît improbable, disposer de Bagram serait une garantie essentielle en cas de crise future, dans un contexte de compétition stratégique mondiale.

lire l’article

|

|

|

|

Du 8 au 10 octobre 2025, Madrid accueillera un événement d’une portée politique et morale considérable : le Tribunal populaire permanent pour les femmes d’Afghanistan. Organisé à l’initiative de quatre institutions de la société civile afghane en exil — Dread, l’Institut afghan des droits de l’homme et de la démocratie, Recherche et développement, et l’Association des défenseurs des droits de l’homme — ce procès citoyen vise à documenter et dénoncer les violations massives des droits des femmes afghanes sous le régime des Talibans.

Ce tribunal n’a pas de valeur judiciaire contraignante : il s’agit d’une instance informelle, héritière du Tribunal Russell de 1967, créé par Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre pour juger symboliquement les crimes de guerre américains au Vietnam. Depuis, la Cour populaire permanente, fondée en Italie en 1976, a mené plus de cinquante procès de ce type sur des crimes internationaux restés impunis, du Timor oriental au Myanmar.

|

|

|

|

BONNE NOUVELLE ✊🇦🇫

hashtag#HRC60 | Le projet de résolution A/HRC/60/L.9 sur la situation des droits de l’homme en hashtag#Afghanistan ADOPTÉ !

Enfin, un mécanisme d’enquête indépendant sera mis en place afin de recueillir et de conserver les preuves de crimes internationaux graves en vue de poursuites futures.

Le Conseil des droits de l’homme condamne les violations systématiques des droits humains commises par les Taliban en Afghanistan, en particulier l’oppression institutionnalisée des femmes et des filles.

Il appelle à ce que les auteurs de crimes contre l’humanité, y compris les persécutions fondées sur le genre, rendent des comptes et que les lois et pratiques discriminatoires soient immédiatement rendues.

|

|

|

|

Par Natiq Maliqzada

En fin de compte, la question qui importe n’est pas de savoir si Bagram a de la valeur. C’est ça. La bonne question est de savoir avec qui le président Trump devrait s’associer pour prendre le contrôle de celui-ci.

Le président Donald Trump soutient depuis longtemps que le retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan en août 2021 a été l’un des pires moments de l’histoire américaine. Des millions d’Américains se souviennent des images de cette période: des foules paniquées entourant l’aéroport de Kaboul, des civils qui s’accrochent désespérément à des avions militaires et le carnage à Abbey Gate, où un kamikaze a coûté la vie à 13 militaires américains. Ces images sont gravées dans la conscience du public, et le cri de représailles de Trump a trouvé un soutien généralisé à travers les États-Unis.

|

|

|

|

La politique maudite de l’Afghanistan par Arian Nasiri

L’Afghanistan est une terre qui s’est dressée au seuil de la civilisation pendant plus d’un siècle, mais chaque fois qu’elle s’est approchée du progrès, elle a été repoussée à nouveau en arrière.

Au cours de la même période, nos voisins se sont lancés dans l’édification et la modernisation de la nation : la Turquie a établi une république, l’Iran a connu une réforme constitutionnelle suivie d’une campagne de modernisation de Reza Shah, et l’Inde, même sous la domination coloniale, a nourri ses institutions civiques et a ensuite accédé à l’indépendance.

|

|

|

|

L’une des questions centrales de l’histoire moderne de l’Afghanistan est la raison pour laquelle nous n’avons jamais réussi à former une nation unifiée. Depuis plus d’un siècle, nous avons de l’expérience dans la construction de l’État, la création répétée de nouvelles institutions et, au cours des vingt dernières années, nous avons été présentés avec des opportunités sans précédent de construire une nation moderne sous une présence et un soutien occidentaux étendus. Pourtant, le résultat n’était pas l’émergence d’une identité partagée, mais plutôt un approfondissement des crises et de la fragmentation sociale. Aujourd’hui encore, l’Afghanistan reste moins un État-nation qu’un patchwork de loyautés locales et fragmentées.

|

|

|

|

» Comment expliquer qu’au beau milieu de Paris, au cœur de l`Europe, je doive me cacher pour la simple raison que je dis la vérité et que je défends les femmes de mon pays ? «

En Afghanistan, sous l’oppression des talibans, les femmes n’ont plus le droit d’exister. Marzieh Hamidi le sait ; championne de taekwondo, elle transforme son sport en acte de résistance. Elle n’a que 19 ans lorsque Kaboul tombe aux mains des talibans. Fuir devient alors son seul espoir de vivre et de rester libre.

En France, elle retrouve le sourire et une liberté interdite dans son pays. Mais une obsession l’anime : se battre. Pour elle, pour ses sœurs en Afghanistan et pour toutes les femmes qui subissent la violence et l’oppression. Mais son engagement lui vaut la haine des talibans et de leurs adeptes à travers le monde : des milliers de menaces de mort et de viol s’abattent sur elle, cherchant à l’intimider, à la réduire au silence.

C’est mal connaître Marzieh.

Ce livre raconte la lutte d’une femme qui refuse de disparaître et qui, jamais, ne sera réduite au silence.

|

|

|

|

Kaboul, août 2021. La ville s’effondre sous le joug des Talibans. Getee Azami, une jeune journaliste afghane, voit son monde basculer dans la terreur. Pendant ces jours de captivité, elle documente son quotidien, relayant en temps réel des alertes sur les réseaux sociaux.

À des milliers de kilomètres, Tanguy Hergibo, conseiller politique et consultant en affaires publiques en France, découvre l’un de ses messages et, sans jamais l’avoir rencontrée, orchestre une chaîne de solidarité pour l’exfilrer de ce pays qui menace désormais sa vie et son intégrité. En l’espace de dix jours, il permet à Getee et à deux de ses frères et sœurs de trouver refuge à Paris.

Dans ce récit à deux voix, les témoignages de Getee et de Tanguy créent une résonance saisissante : chacun, face à la peur et à l’impuissance, déploie un courage et une détermination hors du commun.

|

|

|

|

Le génocide des Hazaras : un examen juridique accablant

Un nouveau rapport intitulé « Le génocide des Hazaras : examen des violations de la Convention sur le génocide en Afghanistan depuis août 2021 » apporte un éclairage sans précédent sur la tragédie vécue par cette minorité chiite afghane. S’appuyant sur les critères de la Convention de 1948, l’étude démontre que les meurtres de masse, les déplacements forcés, les bombardements, la privation d’accès à la nourriture, aux soins et à l’éducation, ainsi que les attaques répétées contre les lieux de culte et les établissements scolaires constituent des actes de génocide.

|

|

|

|

Expulsions forcées des familles hazaras par les Talibans depuis 2021

Depuis la prise de pouvoir des Talibans en août 2021, la minorité hazara, déjà durement touchée par plus d’un siècle de discriminations et de massacres, est de nouveau la cible d’une politique systémique de dépossession et d’exclusion. Parmi les pratiques documentées figurent les expulsions forcées de familles hazaras de leurs terres et villages, la confiscation de maisons et la redistribution des biens au profit de partisans du régime, notamment des tribus nomades kuchis ou de combattants talibans.

|

|

|

|

La conférence d’Islamabad, sous la bannière de « Vers l’unité et la confiance », était censée marquer un tournant pour l’opposition afghane. Elle se voulait une expression tangible d’un refus collectif du régime taliban, une mise en scène diplomatique forte. Mais dès les premières heures, le décor a montré ses failles. Déséquilibre dans les acteurs, subtilité dans les jeux de pouvoir, absence d’enracinement politique réel : tout annonce que cette initiative restera une façade, et non une force motrice. Pendant ce temps, à Cambridge, une dynamique beaucoup plus concrète germait — celle d’une opposition enfin capable de se projeter.

|

|

|

|

Lorsqu’un régime totalitaire coupe son peuple du monde, il ne s’agit jamais d’un simple choix technique ou de gestion. C’est une arme de domination, une méthode de contrôle, et souvent, un prélude au meurtre de masse. L’Afghanistan vient d’en faire l’expérience, lorsqu’à la fin septembre 2024, les Talibans ont plongé le pays dans un blackout numérique total. En quelques heures, le pays s’est retrouvé isolé : plus d’accès aux cours en ligne pour les filles bannies des écoles, plus de transferts financiers pour les familles déjà asphyxiées, plus de communications pour les journalistes, plus de vols assurés à l’aéroport, plus de coordination pour l’aide humanitaire. Un pays déjà meurtri s’est vu amputé de son dernier souffle de connexion au monde.

|

|

|

|

Hamida vit à Hairatan, près de la frontière avec l’Ouzbékistan. Âgée de 26 ans, elle était la seule de mes amies Facebook en Afghanistan à rester connectée pendant la coupure d’internet et de téléphone qui a duré 48 heures et qui a débuté le lundi 29 septembre.

Elle utilise une carte SIM ouzbèke, m’a-t-elle expliqué après que je lui ai envoyé un message. Ses forfaits de données sont à la fois moins chers et plus difficiles à couper pour les talibans. « Pour 500 afghanis, j’ai 90 Go d’internet », a-t-elle dit, ajoutant que les opérateurs afghans facturent généralement 2 099 afghanis pour 50 Go.

Malgré sa connexion, elle n’arrivait pas à joindre son fiancé au Badakhshan. « Nous avions tout organisé pour notre mariage par téléphone, même les achats par visioconférence », a-t-elle confié à Zan Times dans un message WhatsApp mardi. « Mais maintenant, je n’arrive plus à le joindre. »

|

|

|

|

KABOUL — Des représentants de l’Union européenne et de 13 pays ont tiré la sonnette d’alarme face à la menace persistante du terrorisme émanant d’Afghanistan et à la répression croissante des droits humains par les talibans, en particulier ceux des femmes et des filles.

|

|

|

|

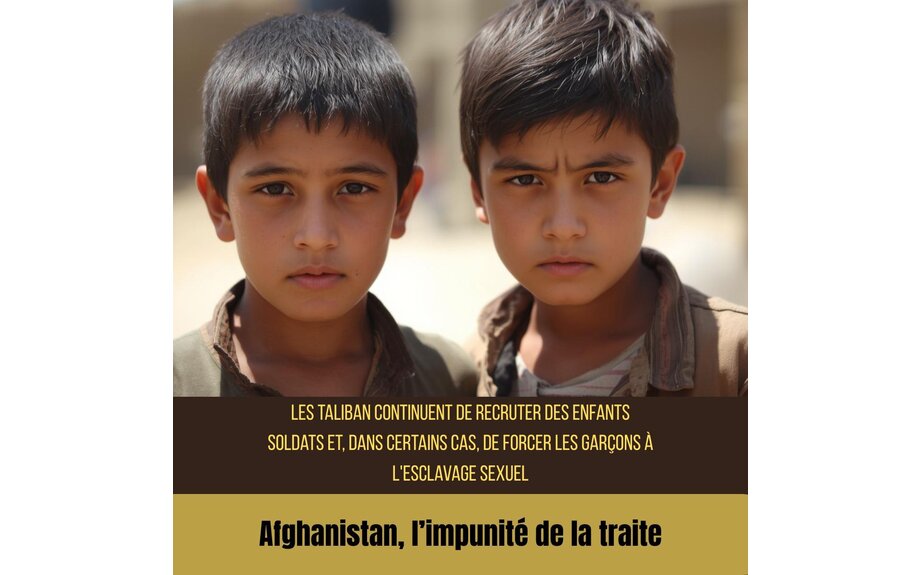

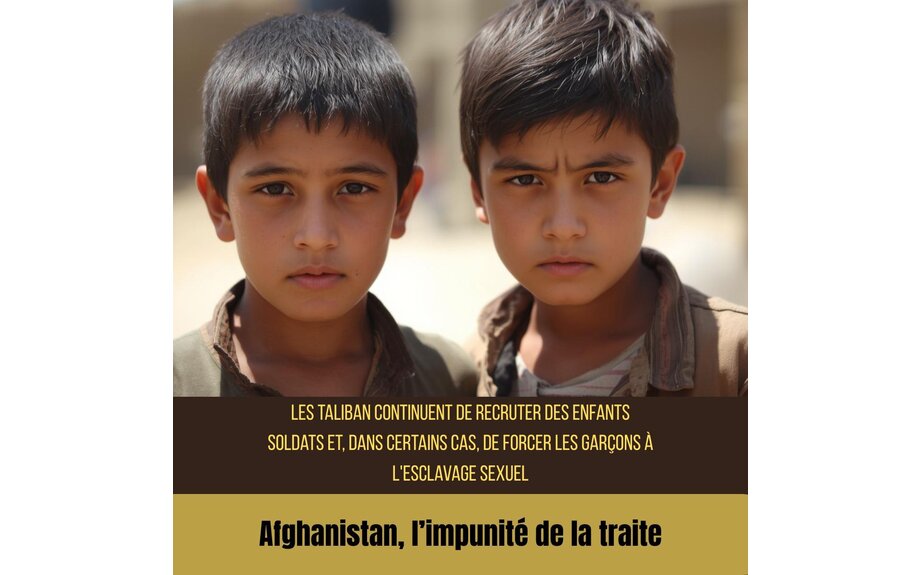

Le rapport 2025 sur la traite des personnes publié par le Département d’État américain place une nouvelle fois l’Afghanistan en Tier 3, le niveau le plus bas dans le classement international. Cela signifie que le pays, sous le régime taliban, ne respecte pas les normes minimales de lutte contre la traite et n’entreprend aucun effort significatif pour y remédier. Ce document officiel met en lumière un ensemble de pratiques systématiques qui touchent les plus vulnérables, en particulier les enfants, les femmes et les minorités.

Recrutement d’enfants soldats

L’un des constats les plus graves concerne la poursuite du recrutement d’enfants soldats. Le rapport documente le fait que des garçons âgés de seulement 12 ans ont été enrôlés dans les rangs talibans. Dans certains cas, leur âge est volontairement falsifié afin de contourner les interdictions officielles. Ces enfants sont ensuite formés dans des madrassas et des écoles militaires où la frontière entre enseignement religieux et entraînement paramilitaire est inexistante. Le Département d’État précise qu’aucun enfant soldat n’a été identifié ni libéré en 2024, démontrant l’absence totale de volonté de mettre fin à cette pratique.

|

|

|

|

Doncaster, Angleterre

—

Cinq jeunes femmes fixent anxieusement leur ordinateur portable. C’est l’appel qu’elles attendaient depuis longtemps. Un tourbillon d’émotions contradictoires les submerge lorsqu’elles apprennent qu’elles ont été sélectionnées par la FIFA pour l’équipe féminine afghane des réfugiées.

Les footballeurs afghans exilés réclament le droit de jouer pour leur pays depuis qu’ils ont fui l’Afghanistan lorsque les talibans sont revenus au pouvoir il y a quatre ans.

CNN Sports a passé deux jours en septembre avec plusieurs athlètes basés dans le nord de l’Angleterre. Ils font partie des dizaines d’autres qui ont été évacués vers des pays comme l’Australie, les États-Unis et le Portugal.

|

|

|

|

Chaque année, Vienne accueille l’un des événements interculturels les plus dynamiques d’Europe : le défilé de mode « Costumes du Monde » au Rathaus, un lieu historique, organisé avec le soutien de la Ville de Vienne. Sous l’égide de l’Organisation internationale pour la diversité culturelle (OIPC), la célébration de cette année s’est déroulée le 23 septembre, transformant l’emblématique hôtel de ville en une scène de couleurs, de tissus et de traditions.

|

|

|

|

Par Ali Ahmad

Ces derniers mois, malgré une crise humanitaire qui s’aggrave, l’Iran et le Pakistan ont renvoyé de force des millions d’Afghans vers l’Afghanistan contrôlé par les talibans. Sous le régime taliban, les femmes et les filles sont privées d’éducation au-delà de la sixième année et exclues de la fonction publique, et près de 23 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence. La situation a été aggravée par une série de catastrophes naturelles, dont un récent tremblement de terre qui a fait plus de 2 200 morts et des milliers de blessés dans les provinces de l’est. Dans cet article, je m’entretiens avec Mahshid Mawj, militante des droits des femmes et éducatrice qui a fui au Pakistan après avoir été torturée par les talibans en 2023, avant d’être expulsée en juillet 2025. J’ai également interviewé Ashur, un père hazara contraint de rentrer d’Iran avec sa femme et ses deux enfants. Leurs expériences révèlent la dure réalité à laquelle sont confrontées les personnes de retour dans un pays que beaucoup ne reconnaissent plus.

|

|

|

|

|

|

|

|

|