Mise à jour – Conférence à Islamabad (29 septembre 2025)

Le 29 septembre 2025 s’est ouverte à Islamabad une conférence de deux jours intitulée « Towards Unity and Trust », organisée par Women for Afghanistan et le South Asia Strategic Stability Institute. Cet événement, plusieurs fois reporté en raison notamment de l’opposition des Talibans, vise à renforcer la coopération régionale, à bâtir la confiance et à tracer une vision politique pour l’avenir de l’Afghanistan.

La rencontre réunit des personnalités politiques afghanes, des défenseurs de la société civile, des militantes des droits des femmes et des diplomates, en dialogue avec leurs homologues pakistanais. Parmi les participants figurent : Fawzia Koofi (ancienne députée), Mustafa Mastoor (ex-ministre de l’économie), Nasir Ahmad Andisha (ancien représentant à l’ONU à Genève), Ahmadullah Alizai (ex-gouverneur de Kaboul), Tahir Zohair (ex-gouverneur de Bamiyan), ainsi que Abdullah Qarluq (Mouvement islamique national), Masouma Khawari (Parti de l’unité islamique) et l’intellectuel Bashir Ahmad Ansari.

Dans ses interventions, Fawzia Koofi a souligné que la stabilité durable en Afghanistan et dans la région ne pourra être atteinte qu’à travers la mise en place d’un gouvernement inclusif, respectueux des droits de tous les citoyens. Elle a dénoncé la situation « insupportable » faite aux femmes sous le régime taliban et insisté sur la nécessité d’une direction politique légitime, fondée sur la volonté populaire et l’ordre constitutionnel. Elle a également jugé le rôle du Pakistan « pivot » dans ce processus, plaidant pour un engagement constructif afin de relever les défis communs et de construire la confiance mutuelle.

👉 Toutefois, la conférence a été marquée par l’absence remarquée du Front national de résistance (NRF) et du Front pour la liberté de l’Afghanistan (AFF), qui ont décliné l’invitation. Ces groupes considèrent que le Pakistan, en accueillant et en pilotant de tels dialogues, cherche une fois encore à imposer son influence sur la scène politique afghane, ce qui alimente la méfiance d’une partie de l’opposition armée et politique.

Le Pakistan et l’ombre de ses propres fantômes

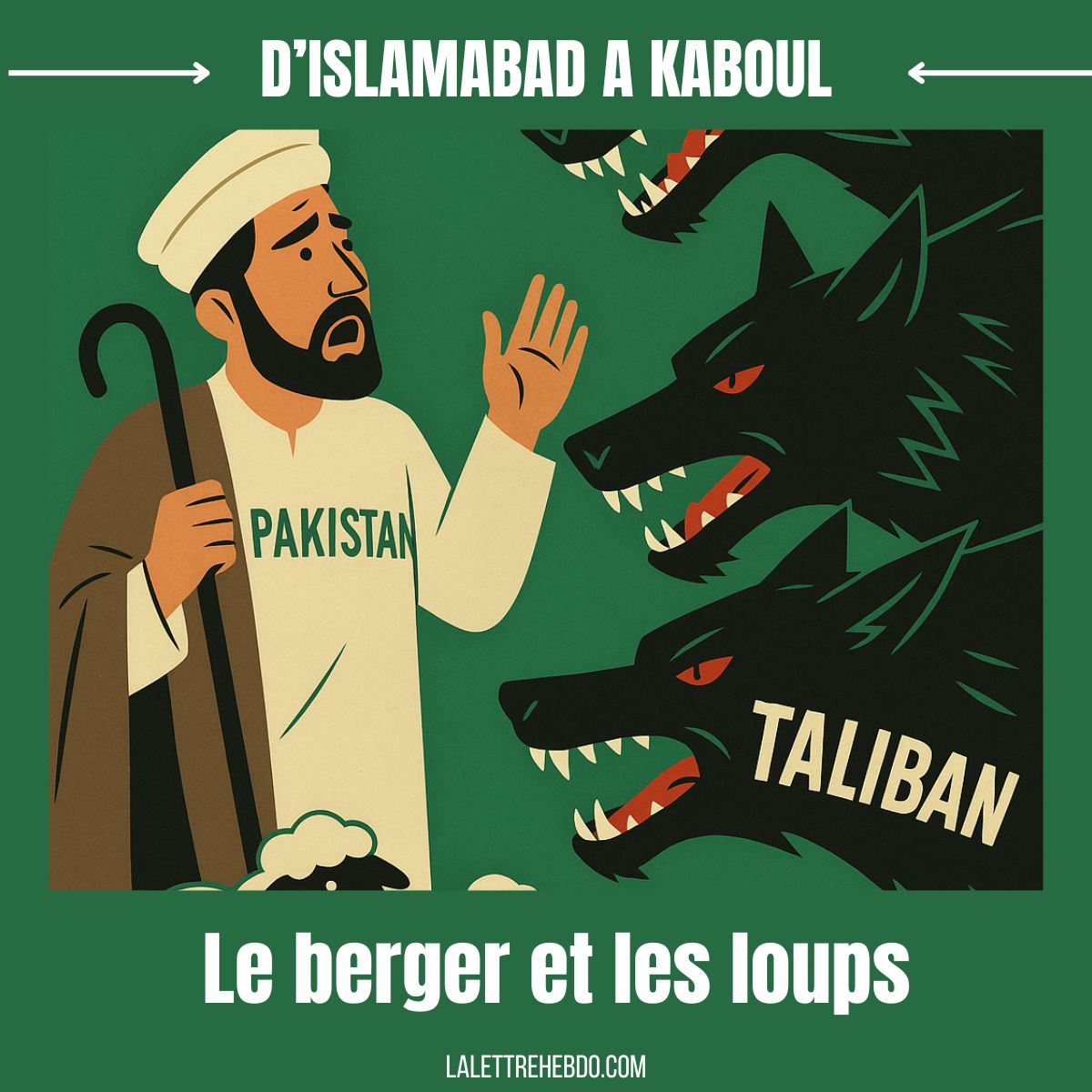

Depuis l’été 2021, la chute de Kaboul et le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan n’ont cessé de redessiner l’équilibre régional. Mais nul pays n’a ressenti aussi directement ce choc que le Pakistan, qui croyait tirer profit de ce basculement et qui se retrouve aujourd’hui enlisé dans ses propres contradictions. Le pays qui a jadis été l’arrière-base des talibans afghans en devient désormais la cible collatérale, accusant à son tour Kaboul d’héberger le Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Cette volte-face illustre un paradoxe géopolitique rarement aussi spectaculaire : Islamabad est victime des monstres qu’il a lui-même contribué à façonner.

Le Pakistan et son double jeu afghan

L’histoire contemporaine de l’Afghanistan ne peut se comprendre sans mentionner l’obsession stratégique pakistanaise pour son voisin de l’Ouest. Dès les années 1980, Islamabad a servi de plateforme logistique et militaire aux moudjahidin, armés et financés par les États-Unis et l’Arabie saoudite pour combattre l’occupation soviétique. Le Pakistan, par le biais de son puissant Inter-Services Intelligence (ISI), a organisé la formation de milliers de combattants afghans dans des camps installés sur son territoire, tout en favorisant la montée en puissance des groupes les plus proches de son idéologie et de ses intérêts.

Dans les années 1990, lorsque la guerre civile afghane a éclaté entre factions moudjahidines incapables de gouverner ensemble, l’ISI a parié sur une nouvelle force montante : les talibans. Ces étudiants des madrassas pakistanaises, radicalisés et militarisés, furent soutenus financièrement et militairement jusqu’à leur conquête de Kaboul en 1996. Le premier régime taliban (1996-2001) dépendait presque entièrement d’Islamabad, qui servait d’intermédiaire diplomatique et de fournisseur d’armes.

Ce choix avait une logique : pour le Pakistan, l’instabilité afghane constituait une profondeur stratégique face à l’Inde, ennemi existentiel. Un Afghanistan faible, dépendant et aligné sur Islamabad, permettait de sécuriser son flanc occidental. Cette vision à courte vue a pourtant ouvert la voie à la constitution d’un sanctuaire djihadiste dont les répercussions allaient, deux décennies plus tard, se retourner contre son parrain.

Le retour du boomerang : le TTP et la menace intérieure

Depuis 2021, le Pakistan subit une recrudescence des attaques du Tehrik-e-Taliban Pakistan. Ce groupe, issu d’une matrice idéologique proche des talibans afghans, opère depuis les zones tribales et trouve aujourd’hui refuge de l’autre côté de la frontière, en Afghanistan. Les chiffres sont parlants : rien qu’en 2025, plus de 500 attaques ont été recensées au Pakistan, tuant près de 300 membres des forces de sécurité et autant de civils.

Le paradoxe est cruel : ce que Kaboul fut pour Islamabad dans les années 1990, Islamabad l’expérimente aujourd’hui à travers Kaboul. Les talibans afghans, longtemps clients de l’ISI, offrent désormais au TTP la même hospitalité dont ils avaient bénéficié jadis. En accusant Kaboul de duplicité, Islamabad met en lumière son propre héritage : pendant vingt ans, ce sont bien les talibans afghans qui furent nourris, armés et protégés sur le sol pakistanais.

L’aveu d’un calcul erroné

Certains responsables pakistanais reconnaissent aujourd’hui que le retour des talibans à Kaboul fut une erreur d’appréciation. Le Pakistan avait parié qu’un Afghanistan dirigé par les talibans garantirait sa sécurité et son influence régionale. Or, c’est l’inverse qui s’est produit : l’instabilité chronique s’est déplacée vers l’intérieur du Pakistan. Les affrontements armés le long de la frontière se multiplient ; les attaques du TTP fragilisent l’État, et l’armée pakistanaise se trouve contrainte d’une double lutte – à l’intérieur et sur ses marges frontalières.

Le ministre de la Défense Khawaja Asif a franchi un pas supplémentaire en déclarant récemment l’Afghanistan « État hostile ». Une telle déclaration, venant d’un pays qui a soutenu pendant des décennies ce régime, illustre le caractère historique de ce revirement.

La ligne Durand : un héritage colonial explosif

Au cœur de ce bras de fer se trouve un nœud historique et géopolitique : la ligne Durand. Tracée en 1893 par les Britanniques pour séparer l’Inde coloniale de l’émirat d’Afghanistan, cette ligne de 2 640 kilomètres a coupé en deux les territoires pachtounes, divisant familles et tribus. Lorsque le Pakistan est né en 1947, il a hérité de cette frontière, qu’il considère comme internationale et définitive. L’Afghanistan, en revanche, ne l’a jamais reconnue officiellement, y voyant un traité imposé par la colonisation.

Cette contestation a nourri un nationalisme afghan persistant, qui voit dans la ligne Durand un symbole de souveraineté perdue. Pour Islamabad, au contraire, la sécurisation de cette frontière est devenue une obsession. Depuis 2017, le Pakistan a construit une clôture de barbelés et de grillages sur la quasi-totalité du tracé, installant miradors et checkpoints. Les autorités justifient cet investissement colossal par la nécessité de stopper l’infiltration des combattants du TTP et la contrebande.

Mais pour les Afghans, cette barrière constitue un fait accompli inacceptable : elle sépare des familles, bloque des routes traditionnelles de commerce et d’élevage, et entérine une frontière jamais légitimée. Les heurts militaires autour de cette ligne sont fréquents : tirs d’artillerie pakistanaise sur les provinces de Kunar et Nangarhar, ripostes talibanes, et accusations réciproques. La ligne Durand, loin d’être une simple démarcation, reste une blessure ouverte, un rappel du colonialisme et une source d’instabilité chronique.

Le Pakistan, Washington et l’ombre de Bagram

Un autre élément vient compliquer cette équation : la redéfinition des relations entre le Pakistan et les États-Unis. Ces derniers mois, les réunions bilatérales se sont multipliées, officiellement sous le label de la coopération antiterroriste. Washington et Islamabad ont repris un dialogue stratégique, partageant renseignements et préoccupations sécuritaires. Mais en arrière-plan se profile une question plus lourde : l’avenir de la présence américaine dans la région.

Donald Trump, revenu au pouvoir, a ouvertement réclamé que les États-Unis récupèrent la base de Bagram, ancien pivot de l’intervention occidentale en Afghanistan. Une telle exigence bouleverse les calculs régionaux : Bagram, aux mains des Américains, signifierait un retour militaire direct au cœur de l’Asie centrale, à quelques kilomètres seulement de la frontière pakistanaise.

Or, Islamabad, malgré ses difficultés actuelles face au TTP, a clairement exprimé son opposition à une présence américaine durable dans la région. Pour le Pakistan, accepter le retour des troupes américaines en Afghanistan ou dans ses environs reviendrait à perdre la maîtrise de son espace stratégique et à s’exposer à des représailles de la part des talibans. Cette position illustre une contradiction : le Pakistan veut la protection de Washington, mais refuse d’assumer les conséquences d’un engagement militaire américain trop visible.

Ce jeu d’équilibriste – demander du soutien sans permettre un retour américain – traduit l’impasse stratégique d’Islamabad. Ses dirigeants veulent rassurer leur opinion publique et ménager les talibans tout en obtenant un parapluie sécuritaire occidental. Mais l’histoire récente a montré que les talibans ne se laissent pas dicter leurs choix par Islamabad.

Le Pakistan pris à son propre piège

La tragédie pakistanaise tient en une formule : Islamabad est victime de sa propre stratégie. En instrumentalisant l’Afghanistan pour servir ses intérêts de profondeur stratégique, il a nourri un foyer d’extrémisme qui déborde aujourd’hui sur son propre territoire. Le TTP, miroir déformant des talibans afghans, agit désormais comme une menace existentielle.

L’aveuglement a été double : d’une part, Islamabad a cru que son contrôle sur les talibans serait éternel. D’autre part, il a pensé que le soutien aux djihadistes pouvait rester un outil de politique étrangère sans coût intérieur. Or, l’histoire récente démontre le contraire : l’allié d’hier devient l’ennemi d’aujourd’hui.

Une crise régionale aux répercussions mondiales

Les tensions actuelles ne concernent pas seulement les deux voisins. La ligne Durand est aussi un enjeu international : elle traverse le corridor stratégique de l’Asie du Sud et de l’Asie centrale. Chaque flambée frontalière peut avoir des répercussions sur les projets chinois de la Belt and Road Initiative, sur les routes commerciales indiennes, sur la sécurité iranienne, ou encore sur la présence américaine résiduelle dans la région.

Le Pakistan, puissance nucléaire, voit sa stabilité directement affectée. Or, un Pakistan fragilisé est une menace non seulement pour l’Asie du Sud mais aussi pour la sécurité mondiale. Washington, qui coopère encore avec Islamabad en matière de contre-terrorisme, ne peut ignorer cette dérive.

Vers quelle sortie ?

Le dilemme pakistanais n’a pas de solution simple. Exiger des talibans qu’ils brisent leurs liens avec le TTP revient à leur demander d’abandonner une part de leur identité et de leur base tribale. Négocier avec le TTP n’a donné que des résultats éphémères. Intensifier les opérations militaires à la frontière risque d’aggraver l’instabilité.

La seule voie possible réside dans une remise en question profonde de la doctrine pakistanaise : renoncer à l’instrumentalisation de l’Afghanistan et accepter que la stabilité régionale passe par un gouvernement afghan inclusif et par une reconnaissance mutuelle. Tant que Kaboul restera aux mains des talibans et que la ligne Durand ne sera pas traitée dans un cadre de dialogue international, Islamabad restera prisonnier de ses fantômes.

Le prix du cynisme

L’histoire retiendra sans doute l’ironie de ce renversement : le Pakistan, qui a enfanté les talibans afghans, accuse aujourd’hui ces mêmes talibans d’élever un monstre identique, dirigé contre lui. Ce cycle infernal illustre la loi du retour du boomerang en politique internationale. Ce n’est pas seulement une question de terrorisme transfrontalier, mais le symptôme d’une stratégie cynique qui finit toujours par se retourner contre celui qui l’emploie.

Sources

-

ONU – Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan (A/80/366 – S/2025/554, 22 sept. 2025)

👉 undocs.org/A/80/366 -

Dawn – Pakistan: Afghanistan un “État hostile” (déclarations de Khawaja Asif, 19 sept. 2025)

👉 dawn.com/news/1942993 -

8am.media – The Ups and Downs of Taliban–Pakistan Relations (17 sept. 2025)

👉 8am.media/eng/the-ups-and-downs-of-taliban-pakistan-relations -

Afghan Diaspora Network – The Durand Line Dilemma (21 sept. 2025)

👉 afghandiaspora.org/2025/09/21/the-durand-line-dilemma -

AP News – Les Talibans rejettent la demande de Trump de récupérer Bagram (21 sept. 2025)

👉 apnews.com/article/122225b702aa6b788c3a9836add60db1 -

Anadolu Agency – Chine, Russie, Iran et Pakistan opposés au retour d’une base militaire étrangère en Afghanistan (27 sept. 2025)

👉 aa.com.tr/en/asia-pacific/china-russia-iran-pakistan-oppose-reestablishing-military-base-in-afghanistan/3699609