La Lettre d’Afghanistan 24 septembre 2025

Numéro 40Shaharzad Akbar est la directrice exécutive de Rawadari, une organisation afghane de défense des droits de l’homme et ancien président de la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan. Quatre ans après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, le pays disparaît du discours public en Europe et dans le monde. La responsabilité internationale est l’un des rares moyens de témoigner sa solidarité avec les femmes afghanes et de maintenir l’espoir d’un changement. Pour des millions de femmes et de filles afghanes dont les rêves et les ambitions ont été réduits à néant par les restrictions imposées par les talibans en matière d’éducation, d’emploi, de déplacement et d’accès à la justice , la responsabilité internationale reste une lueur d’espoir. Si des mesures existent pour traduire les talibans en justice devant la Cour pénale internationale (CPI), si une éventuelle affaire est envisagée devant la Cour internationale de justice (CIJ), et si une campagne de codification de l’apartheid de genre est menée, ces efforts doivent être renforcés pour impulser le changement et entretenir l’espoir. Lire la suite Afghanistan : après le séisme, l’ombre des épidémiesLa situation sanitaire dans l’est de l’Afghanistan, ravagé par le séisme du 31 août, s’aggrave rapidement. L’Organisation mondiale de la santé alerte sur des flambées déjà constatées de diarrhée aiguë, paludisme, rougeole et dengue, aggravées par le manque d’eau potable et l’entassement des rescapés. Avec l’hiver qui approche, une vague d’infections respiratoires est également redoutée. Les plus vulnérables — femmes enceintes, enfants et personnes âgées — sont en première ligne, tandis qu’un tiers des habitants des zones sinistrées vit déjà avec des maladies chroniques (hypertension, diabète, troubles respiratoires) qui deviennent mortelles sans accès régulier aux soins ou aux médicaments. Le séisme a aussi laissé de profondes séquelles psychologiques : deuils, traumatismes et déplacements forcés. L’OMS estime avoir besoin de 6,9 millions de dollars pour financer soins d’urgence, équipes médicales mobiles et suivi épidémiologique, mais seuls des fonds limités ont été débloqués. Le Bureau humanitaire de l’ONU (OCHA) a lancé un appel de 139,6 millions pour couvrir les besoins de près d’un demi-million de personnes sur les quatre prochains mois. Le tremblement de terre, de magnitude 6, a frappé les provinces de Kunar, Nangarhar, Laghman et Nouristan, causant plus de 2 000 morts — pour la moitié des enfants —, près de 4 000 blessés et la destruction de 6 700 foyers. Des dizaines de centres de santé, d’écoles et de réseaux d’eau ont été endommagés, plongeant encore davantage la région dans l’urgence humanitaire. Lire ou télécharger l’appel

|

|

|

|

Cet article a été rédigé par Natasha Arnpriester, Manuela Londoño, Mariana Pena, Genevieve Quinn et Duru Yavan, avec la révision éditoriale et les contributions de James Goldston et Omar Waraich. Les questions et réponses retenues ont été élaborées grâce à des consultations avec la société civile afghane, des partenaires internationaux, des experts juridiques et la collaboration essentielle de Rawadari , une organisation afghane de défense des droits humains et un partenaire clé dans le plaidoyer et les consultations pour une affaire CEDAW portée devant la CIJ.

|

|

|

|

Pourquoi les rapports sur les menaces terroristes surgissent-ils maintenant ?

Il est frappant de constater qu’au moment où Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche, évoque la reprise de la base de Bagram en Afghanistan, des communiqués et analyses sur la menace d’Al-Qaïda et de l’État islamique apparaissent avec insistance dans l’espace public américain. Le calendrier mérite attention. Le 18 septembre 2025, Trump déclarait publiquement que « de mauvaises choses arriveraient à l’Afghanistan » si la base de Bagram n’était pas rendue aux États-Unis. L’annonce a immédiatement placé l’Afghanistan au centre de l’agenda sécuritaire américain. Dans la foulée, le Centre national antiterroriste (NCTC), sous l’autorité de l’Office du Directeur du Renseignement national (ODNI), a diffusé un rapport non classifié aux forces de l’ordre et aux premiers intervenants, insistant sur la persistance de menaces venues d’Al-Qaïda. Dans le même temps, des canaux médiatiques spécialisés ont relayé de nouveaux appels de l’État islamique à lancer des attaques de type « loup solitaire » aux États-Unis et en Europe.

|

|

|

|

Cette histoire est publiée en partenariat avec More To Her Story

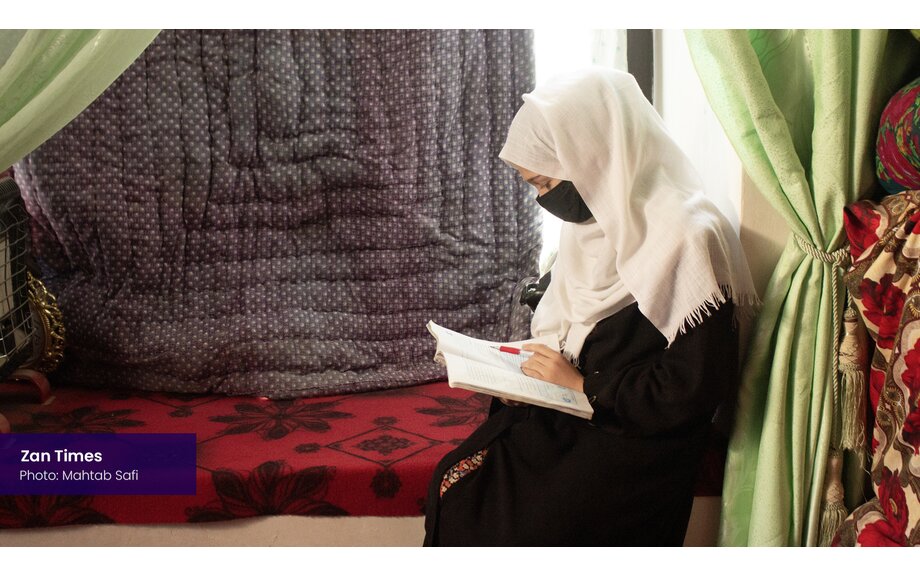

Noria* rassembla ses livres et se glissa dans le coin le plus calme de sa maison, une petite pièce noircie par la fumée du four à pain familial. Elle étendit un tapis rouge usé, s’assit et alluma sa radio.

L’émission débute par un signal grésillant et une explosion de parasites, et se transforme rapidement en un cours de mathématiques de troisième. « J’ai corrigé 33 devoirs, mais plus de la moitié des élèves ne les ont toujours pas rendus », a déclaré l’enseignant à la radio.

|

|

|

|

ONU · A/80/366 – S/2025/554 · Septembre 2025

Afghanistan 2025 : le dernier rapport de l’ONU dresse un tableau accablant

Le Secrétaire général des Nations Unies a présenté son rapport trimestriel sur la situation en Afghanistan (A/80/366 – S/2025/554), rendu public le 5 septembre 2025. Ce document, examiné par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, analyse l’évolution politique, sécuritaire, humanitaire et économique du pays, quatre ans après le retour au pouvoir des Talibans. Le constat est sévère : l’Afghanistan s’enfonce dans un isolement croissant, une crise humanitaire hors de contrôle et un système de répression institutionnalisée que certains qualifient désormais de véritable apartheid de genre.

|

|

|

|

Depuis le retour au pouvoir des Talibans en août 2021, l’Afghanistan est passé de la 122e à la 178e place au classement de la liberté de la presse de RSF (2024). Les femmes journalistes, en particulier, subissent un effondrement de leurs conditions de travail : 80 % d’entre elles ont perdu leur emploi et plus de 40 % des médias ont fermé.

|

|

|

|

En parcourant la liste des 679 titres que les talibans ont bannis des programmes universitaires afghans, mon regard s’est arrêté sur le nom de la professeure Laila Habib, dont le livre « Programmation linéaire » figure parmi les ouvrages interdits. Ma première pensée : comment la programmation linéaire – un ouvrage de statistiques spécialisé utilisé dans les départements d’économie – pourrait-elle entrer en conflit avec la politique des talibans ou leur version de la charia ? À moins que l’auteur ne soit une femme, bien sûr.

|

|

|

|

Alors que beaucoup se concentrent sur les ravages causés par les dernières actions des talibans, l’espoir est encore possible. Ce serait le coup de grâce porté à la vision misogyne des talibans si leurs efforts pour plonger l’Afghanistan dans l’obscurité étaient anéantis par des femmes afghanes instruites et indomptables.

Beth Bailey ( @BWBailey85 ) est une collaboratrice indépendante de Fox News et l’animatrice du podcast The Afghanistan Project .

|

|

|

|

Une bombe sociale ignorée

Au-delà des guerres, de la pauvreté et de l’oppression politique, une autre crise se déploie en Afghanistan, moins visible mais tout aussi dévastatrice : l’essor de l’usage de drogues à haut risque. Longtemps perçu comme un pays exportateur, pilier de l’économie mondiale de l’opium, l’Afghanistan est désormais frappé de plein fouet par une consommation interne massive. Les rues de Kaboul, Hérat, Mazar-e Charif ou Jalalabad témoignent de ce basculement : des hommes hagards, des familles brisées, des enfants déjà piégés. Le dernier rapport de l’UNODC révèle une vérité insoutenable : l’Afghanistan devient à la fois le premier producteur mondial et l’un des plus grands consommateurs de ses propres poisons.

|

|

|

|

Les talibans ont immédiatement repoussé les efforts américains pour revenir à la base aérienne de Bagram après que le président Donald Trump a déclaré : « Nous voulons récupérer cette base » le 18 septembre 2021. La base aérienne de Bagram était la plaque tournante clé des opérations ciblant les talibans, Al-Qaïda et l’État islamique et abritait des milliers de terroristes dans sa prison avant que les États-Unis n’abandonnent l’installation en juillet 2021, avant son retrait définitif d’Afghanistan en août 2021.

|

|

|

|

L’eau, un bien vital qui s’évapore

Autrefois perçue comme une ressource abondante, l’eau souterraine afghane est aujourd’hui au cœur d’une crise urbaine sans précédent. Kaboul, capitale saturée par sa démographie galopante, pourrait être à sec d’ici 2030. Mais la catastrophe ne se limite plus à Kaboul : Kandahar, Hérat, Mazar-e Charif, Jalalabad ou Zaranj affrontent des pénuries chroniques, des réseaux intermittents, des puits taris et des citernes hors de prix. Cette réalité frappe en premier lieu les plus pauvres, condamnés à consacrer une part démesurée de leurs revenus pour accéder à quelques bidons d’eau.

|

|

|

|

La nouvelle a fait l’effet d’un coup de tonnerre : les États-Unis ont ouvert des négociations directes avec les talibans pour reprendre pied à la base aérienne de Bagram, ce gigantesque complexe militaire abandonné en 2021 dans la précipitation du retrait américain. Donald Trump a lui-même confirmé vouloir « récupérer » Bagram, qu’il présente comme un atout stratégique face à la Chine. Mais derrière cette annonce spectaculaire se cache un marchandage d’une ampleur bien plus vaste, où se mêlent argent, prisonniers, reconnaissance internationale et luttes intestines au sein du régime taliban. La reprise de contact entre Washington et Kaboul n’est pas seulement militaire : elle dessine une nouvelle géographie des alliances et révèle, une fois de plus, à quel point l’Afghanistan est traité comme une monnaie d’échange plutôt qu’un pays souverain.

|

|

|

|

Vingt-quatre ans après les attentats terroristes d’Al-Qaïda du 11 septembre 2001, le mouvement djihadiste mondial engendré par Oussama ben Laden demeure une menace , bien qu’il ait considérablement évolué au cours des près de deux décennies et demie qui ont suivi le 11 septembre. Al-Qaïda est de retour en Afghanistan, bénéficiant du refuge et du sanctuaire offerts par les talibans afghans, qui ont repris le pays en août 2021. Comme le souligne le rapport de l’Équipe de surveillance des Nations Unies de cet été, « l’appétit d’Al-Qaïda pour les opérations extérieures s’est accru ». Malgré une capacité opérationnelle quelque peu réduite, l’intention d’Al-Qaïda de frapper l’Occident persiste, et plusieurs de ses affiliés – Al-Shabaab en Somalie, Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), Al-Qaïda dans le sous-continent indien (AQIS) et Jam’at Nusrat ul-Islam wal-Muslimin (JNIM) – constituent tous de graves menaces pour la sécurité locale, régionale et internationale.

|

|

|

|

En septembre, deux signaux venus de Washington résonnent comme une alerte mondiale. Le premier a pris la forme d’un amendement, discret mais décisif, porté par le représentant républicain Eli Crane et intégré à la National Defense Authorization Act (NDAA) pour l’année fiscale 2026. Cet amendement engage le Pentagone à partager des renseignements avec les unités de l’ancienne armée et de la police afghanes, ainsi qu’avec d’autres groupes de résistance identifiés, afin de les soutenir dans leur combat contre les Talibans. Loin d’être anodin, ce geste constitue une reconnaissance officielle de l’existence de résistances armées afghanes, après quatre années de silence international qui avaient condamné ces combattants à l’invisibilité. Le second signal est venu du rapport annuel de la Maison-Blanche au Congrès sur la lutte contre les stupéfiants. Donald Trump y réinscrit l’Afghanistan sur la liste des principaux pays producteurs et de transit de drogues, soulignant la persistance de l’opium, l’essor fulgurant de la méthamphétamine et le rôle central joué par les Talibans dans ce commerce.

|

|

|

|

OPINION — Certains ont avancé que la communauté internationale, et en particulier les États-Unis, devrait dialoguer avec les talibans afin de les tenir responsables de leurs actes et de veiller à ce qu’ils ne reprennent pas la même voie qu’avant le 11 septembre : offrir des refuges à Al-Qaïda et à d’autres groupes terroristes internationaux. Les partisans d’une telle politique partent souvent du principe que les États-Unis n’avaient aucun contact avec les talibans avant le 11 septembre. Cette hypothèse est trompeuse. En réalité, les États-Unis avaient établi des canaux de communication directs et indirects avec les talibans des années avant les attentats.

Un document déclassifié du Département d’État américain détaillant ces interactions montre que le Département a mené à lui seul plus de 30 réunions en personne avec les talibans au Pakistan, en Afghanistan, en Allemagne et aux États-Unis. Notamment, deux jours seulement après les frappes de missiles américains sur la province de Khost en réponse aux attentats à la bombe contre les ambassades au Kenya et en Tanzanie en 1998, un appel téléphonique a été organisé entre le directeur pour le Pakistan, l’Afghanistan et le Bangladesh au Bureau des affaires sud-asiatiques et le mollah Omar. Au cours de cet entretien, le mollah Omar a insisté sur la nécessité de poursuivre les négociations par l’intermédiaire des ambassades américaine et afghane au Pakistan, soulignant sa préférence pour un engagement diplomatique soutenu malgré les tensions.

|

|

|

|

Depuis la reconquête de Kaboul par les talibans en août 2021, l’Afghanistan survit sous perfusion d’aide internationale. Chaque semaine, des dizaines de millions de dollars affluent vers le pays tandis que le régime islamiste multiplie les atteintes aux droits humains, en particulier celles visant les femmes et les minorités. Aucun grand acteur – États-Unis, Union européenne, Nations unies – n’a imposé une conditionnalité politique réelle et contraignante au régime. Ce compromis moral massif mérite d’être dénoncé et questionné : pourquoi finance-t-on, sans contrepartie politique tangible, un pouvoir dont l’idéologie et les pratiques sont manifestement incompatibles avec les principes que prétendent défendre les bailleurs ? Cet article prend parti : il est temps d’arrêter l’hypocrisie et de repenser l’usage de l’aide.

|

|

|

|

|

|

|

|

|