Retrouvez notre grand dossier

avec la chronologie des décrets des talibans

L’apartheid de genre, un crime contre l’humanité

Chronologie : du retour au pouvoir à l’effacement des Afghanes

-

15 août 2021 : retour des Talibans au pouvoir, via l’accord de Doha qui promettait un régime plus inclusif, notamment pour les femmes.

-

Mars–décembre 2022 : interdiction d’étudier au-delà de la 6ᵉ année et fermeture progressive des universités aux filles.

-

Août 2023 : mise en place de la loi dite de « promotion de la vertu et de prévention du vice » interdisant aux femmes de voyager sans mahram, de chanter ou de se faire entendre en public.

-

2024 : les restrictions se multiplient — interdictions de chanter, se parfumer, lire en public, se déplacer seules — institutionnalisées par des décrets exécutés par la police de la moralité.

-

Janvier–mars 2025 : UNAMA documente 84 affaires relatives aux femmes, incluant mariages forcés et violences sanctionnées par les autorités de facto.

-

8 juillet 2025 : la CPI émet des mandats d’arrêt pour persécution fondée sur le genre contre le chef suprême taliban Hibatullah Akhundzada et le juge Abdul Hakim Haqqani — une reconnaissance des crimes contre l’humanité perpétrés contre les femmes.

Partie I : L’apartheid de genre, un crime institutionnalisé

Le cadre juridique international via l’ONU

Le Rapporteur spécial Richard Bennett a qualifié dès juin 2024 le système taliban de « cadre institutionnalisé d’apartheid sexiste ». Le Comité CEDAW, en juin 2025, a repris ce constat, estimant que les femmes afghanes sont désormais exclues de leur citoyenneté.

Amnesty et HRW confirment que ces violations vont bien au-delà des simples restrictions : refus de soins, absence de protection face à la violence de genre, censure des mobilisations féminines, exclusions des espaces publics et décisionnels.

Une oppression totale et cumulative

Les femmes subissent une répression multipliée :

-

Interdiction d’étudier en secondaire ou à l’université, fermeture des écoles pour filles et arrestations d’enseignantes clandestines.

-

Exclusion totale des emplois publics et privés, avec licenciements systématiques.

-

Obligation de se déplacer avec un mahram, interdiction des parcs, salons de beauté et espaces publics.

-

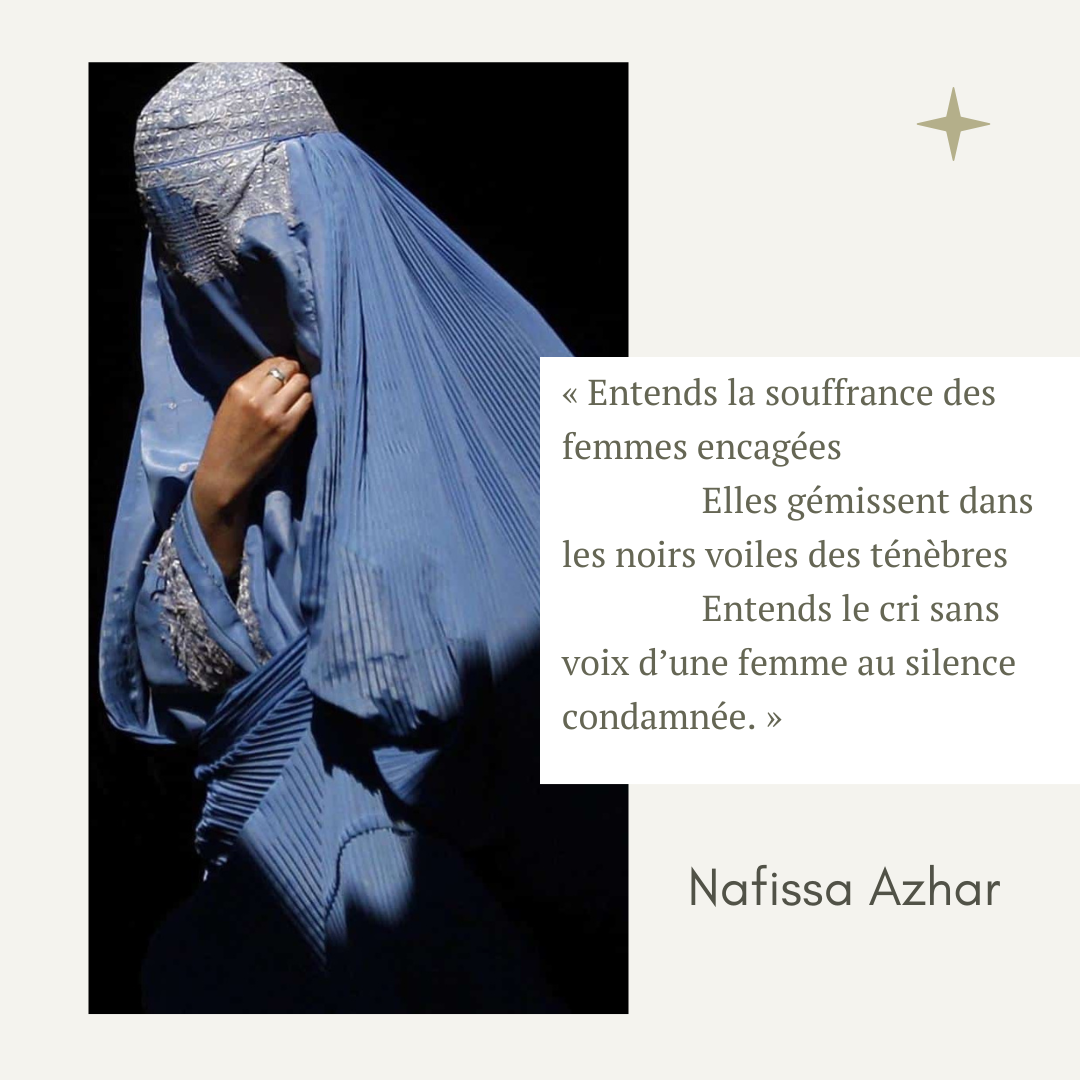

Loi sur la vertu et le vice imposant voile intégral, interdiction de chanter, lire ou se parfumer.

-

Rafles nocturnes, détentions arbitraires, disparitions, mariages forcés et violences sexuelles.

Partie II : Répression sous forme d’État

Disparitions, humiliations, contrôles

Les crimes documentés par UNAMA et les ONG en 2024‑2025 sont alarmants : arrestations sans procès, disparitions forcées, tortures physiques et psychologiques infligées aux militantes. Les femmes rapatriées de force vivent dans une quasi-détention à domicile, invisibles pour la société et sans accès aux droits.

Répression éducative dès l’enfance

Les Talibans endoctrinent les garçons dès leur plus jeune âge pour surveiller et dénoncer les femmes de leur famille, instaurant une auto‑police familiale qui renforce l’isolement des Afghanes.

Partie III : Résilience clandestine et appel à la communauté internationale

Résister malgré tout

Malgré les risques, des réseaux féminins poursuivent :

-

L’ouverture d’écoles clandestines pour les filles.

-

La documentation numérique des violations.

-

L’organisation de filières d’évacuation pour les militantes menacées.

Mobilisation institutionnelle et diplomatie

Le Conseil de sécurité de l’ONU se limite à des condamnations verbales. La CPI, en revanche, a ouvert une voie historique avec ses mandats d’arrêt pour persécution de genre. Quelques États européens préparent des recours devant la CIJ pour violation du CEDAW.

Partie IV : Un dilemme moral global

Le paradoxe demeure : malgré l’évidence des crimes, plusieurs pays poursuivent des relations pragmatiques avec les Talibans. La Russie a reconnu formellement leur régime en juillet 2025, tandis que la Chine et certains États du Golfe privilégient les intérêts stratégiques. Les Afghanes restent, elles, invisibles et abandonnées.

Conclusion

Ce dossier démontre que l’Afghanistan vit un apartheid de genre institutionnalisé, imposé par un État théocratique qui a effacé les femmes de la vie publique. Chaque nouvelle restriction, chaque arrestation arbitraire, chaque loi de moralité nourrit ce système de répression.

Pour inverser cette marche vers l’oubli des Afghanes, il faut une mobilisation internationale ambitieuse : voies d’asile prioritaires, pressions diplomatiques réelles, et reconnaissance des persécutions de genre comme crimes contre l’humanité.