Conférence d’Islamabad, 25 et 26 août 2025

Dilemme à Islamabad : L’Avenir de l’Opposition Afghane en Question

Une Manœuvre Géopolitique aux Enjeux Élevés

Une réunion cruciale à Islamabad rassemble des officiels pakistanais et des figures de l’opposition afghane. Officiellement un dialogue pour « l’unité et la confiance », cette initiative révèle un changement stratégique majeur du Pakistan et expose les fractures au sein de la résistance afghane.

Jours de Conférence

Un format court pour des discussions intenses.

Participants Majeurs

Un large éventail de voix civiles et politiques.

Représentants Talibans

Un signal clair de la nouvelle posture du Pakistan.

Le Pivot Stratégique du Pakistan

La relation historiquement forte entre le Pakistan et les Talibans s’érode. La montée des attaques du TTP (Talibans pakistanais), que Kaboul ne parvient pas à contenir, force Islamabad à diversifier ses alliances et à utiliser l’opposition afghane comme levier.

Deux Chemins pour un même But

🕊️ La Voie du Dialogue

Portée par Fawzia Koofi

Cette faction pragmatique voit la réunion comme une opportunité essentielle pour maintenir une pression politique, défendre les droits des femmes et construire un avenir où les Afghans façonnent leur propre destin, loin de la seule logique militaire.

« Une opportunité de renforcer la confiance entre Afghans et Pakistanais. »

⚔️ L’Impératif de la Lutte

Incarnée par le NRF (Ahmad Massoud) et l’AFF (Yasin Zia)

Ancrée dans une méfiance historique envers le Pakistan, cette vision rejette toute légitimation d’un processus jugé partial. Pour eux, la libération ne peut venir que d’une « lutte sur le terrain, engagée et sacrificielle », et non de forums diplomatiques contrôlés par des acteurs régionaux.

« L’Afghanistan est une immense prison dirigée par des groupes terroristes. »

Deux Chemins Diplomatiques : Vienne vs. Islamabad

L’opposition est tiraillée entre deux paradigmes diplomatiques. Le Processus de Vienne, axé sur les valeurs et la légitimité, et l’initiative d’Islamabad, perçue comme un outil de pression géopolitique aux mains du Pakistan.

Le Dilemme Stratégique de la Résistance (NRF & AFF)

Chaque parti est le seul à pouvoir élaborer la stratégie qui convient le mieux pour atteindre les objectifs communs.

Participer ou Boycotter ?

La décision de participer à la réunion d’Islamabad est lourde de conséquences. Participer offre un levier potentiel mais risque de délégitimer la résistance. Boycotter préserve l’indépendance mais risque la marginalisation.

Risques de la Participation :

- Perte de crédibilité et d’indépendance

- Légitimation du rôle du Pakistan

- Dilution du Processus de Vienne

Bénéfices du Boycott :

- Affirmation de l’indépendance

- Consolidation de la légitimité

- Maintien de la cohésion interne

Manœuvre géopolitique et fractures internes : analyse stratégique du dilemme de l’opposition afghane à Islamabad

La réunion prévue à Islamabad les 25 et 26 août entre des officiels pakistanais et diverses figures de l’opposition afghane représente une évolution tactique significative de la politique étrangère du Pakistan à l’égard de l’Afghanistan. Cette initiative, intitulée « Vers l’unité et la confiance » 1, est une réponse pragmatique de l’État pakistanais à l’érosion croissante de sa relation avec le régime des Talibans, principalement due à l’incapacité de ces derniers à contrôler les activités transfrontalières du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).2 En offrant une plateforme à des voix afghanes diverses, le Pakistan cherche à se repositionner comme un médiateur plutôt qu’un allié exclusif des Talibans, dans le but de restaurer un certain levier géopolitique.

Cependant, cette initiative met en lumière les divisions au sein de l’opposition afghane elle-même. Alors que des figures comme l’activiste et ancienne députée Fawzia Koofi saluent la réunion comme une opportunité vitale pour le dialogue politique et la défense des droits des femmes 1, d’autres factions, notamment celles associées à l’héritage d’Ahmad Shah Massoud, expriment une profonde méfiance. La question posée par l’opposition de Homayoun Tandar à la présence de Yasin Zia et d’Ahmad Massoud révèle une fracture fondamentale. Pour ces derniers, une participation à un processus dirigé par le Pakistan risquerait de délégitimer leur propre voie diplomatique, incarnée par le Processus de Vienne, et de compromettre leur position de résistance indépendante et authentiquement afghane.4

L’analyse de ce dilemme stratégique conduit à une conclusion claire : une décision acceptable pour le Front national de résistance (NRF) et la coalition avec le « Front de la Liberté » n’est pas une participation inconditionnelle.

1. L’initiative d’Islamabad : contexte et composition

Objectifs et communication officielle

La conférence de deux jours, prévue du 25 au 26 août à Islamabad, est une initiative officiellement qualifiée d’ « académique » et de « renforcement de la confiance » plutôt que de « politique ».1 Elle est organisée par le South Asian Strategic Stability Institute (SASSI), en collaboration avec Women for Afghanistan.1 Son titre, « Vers l’unité et la confiance », reflète une tentative de positionner le Pakistan comme un facilitateur neutre d’un dialogue intra-afghan.2

Cette présentation est une manœuvre diplomatique calculée. En déclassant l’événement du statut d’initiative « politique » officielle, le Pakistan cherche à atténuer la réaction prévisible des Talibans et d’autres acteurs internationaux.2 L’ancien envoyé américain Zalmay Khalilzad a déjà qualifié cette initiative de « provocation » et de « geste immature, irresponsable et malheureux » qui ne ferait qu’accroître la méfiance entre Kaboul et Islamabad.1 La rhétorique du Pakistan vise à réfuter de telles accusations en affirmant que l’objectif n’est pas d’organiser une opposition, mais de fournir un espace de discussion pour les Afghans eux-mêmes.2 Cette approche, qui contraste avec l’image historique du Pakistan comme un partisan exclusif des Talibans 6, lui permet de tester la viabilité d’une relation avec la « diversité des factions politiques afghanes » sans provoquer de rupture immédiate avec le régime en place.1

Participants clés

La liste des participants confirmés met en évidence une sélection délibérée de figures non-militaires, issues de divers horizons politiques et sociaux. Parmi les personnalités attendues figurent l’ancienne députée et militante des droits des femmes Fawzia Koofi 1, l’ancien ministre de l’Économie Mustafa Mastoor 1, le porte-parole du Conseil national de la résistance pour le salut de l’Afghanistan, Hussein Yasa 1, la fondatrice de Rukhshana Media, Zahra Joya 1, et même Habib-ur-Rahman Hekmatyar, le fils du chef du Hezb-e-Islami.1 L’inclusion de ces figures, notamment des militantes des droits des femmes et des jeunes leaders, illustre l’intention de présenter un front de l’opposition large et représentatif, qui ne se limite pas aux factions armées.1

L’absence des Talibans et de leurs alliés à cette première série de discussions est un signal clair.2 Le Pakistan semble se détourner d’une approche axée sur un seul groupe pour explorer des options avec un éventail plus large d’acteurs politiques afghans, une évolution significative de sa position de longue date.1 Cette approche permet de diversifier les contacts et d’ouvrir de nouvelles pistes de négociation, créant ainsi une pression supplémentaire sur le régime taliban pour qu’il réponde aux préoccupations d’Islamabad.

2. Le virage stratégique du Pakistan : un nouveau calcul

L’érosion de la relation entre le Pakistan et les Talibans

Le Pakistan a historiquement considéré les Talibans afghans comme un atout stratégique, un partenaire de longue date qui pourrait assurer un gouvernement ami à ses frontières et contrer l’influence indienne.6 Cependant, depuis le retour au pouvoir des Talibans en 2021, la relation est devenue de plus en plus tendue. Islamabad accuse Kaboul d’abriter et de ne pas agir contre les combattants du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un groupe qui a intensifié ses attaques transfrontalières contre le Pakistan.1 Le régime taliban afghan dément ces allégations.1

Cette situation a transformé l’alliance stratégique du Pakistan en un fardeau sécuritaire.3 La recrudescence du TTP, qui partage une idéologie similaire à celle des Talibans afghans, pose une menace directe pour la sécurité intérieure du Pakistan.3 Les Talibans afghans, quant à eux, semblent de plus en plus réticents à répondre aux demandes d’Islamabad, créant un sentiment de frustration au sein de l’establishment pakistanais.3 Ce contexte de tensions croissantes est la motivation principale du Pakistan pour réévaluer sa dépendance à l’égard d’un seul acteur en Afghanistan.

L’initiative d’Islamabad comme stratégie de couverture

L’organisation de cette réunion n’est pas un virage à 180 degrés, mais une stratégie de couverture, ou de « hedging ». En s’engageant avec l’opposition afghane, le Pakistan envoie un signal fort au régime taliban : son monopole diplomatique et politique à Kaboul est menacé.1 L’objectif est de créer un effet de levier sur les Talibans pour les contraindre à agir plus efficacement contre le TTP.2

L’organisation a délibérément choisi un format de « dialogue » 2 et une liste de participants majoritairement civils 1 pour maintenir une certaine ambiguïté et éviter une rupture totale. Le Pakistan n’a pas non plus officiellement reconnu le régime des Talibans 11, ce qui lui donne une marge de manœuvre pour s’engager avec d’autres factions. Cette approche à double voie—soutenir officieusement les Talibans tout en explorant d’autres relations—permet au Pakistan de maximiser son influence et de garantir ses intérêts de sécurité intérieure, quelle que soit l’évolution future du régime afghan.

3. Les divisions internes de l’opposition afghane

L’argument en faveur de l’engagement : la vision de Fawzia Koofi

Fawzia Koofi, figure de premier plan de l’opposition afghane et militante des droits des femmes, incarne le camp qui privilégie le dialogue politique. Elle a chaleureusement accueilli l’initiative d’Islamabad, la décrivant comme une « opportunité de renforcer la confiance entre les Afghans et les Pakistanais ».1 Sa position se fonde sur la conviction que l’avenir de l’Afghanistan doit être façonné par ses propres citoyens, y compris les femmes, les personnalités politiques et la société civile, en particulier dans le contexte d’une « des réalités les plus répressives au monde » pour les femmes afghanes.1

La participation de Fawzia Koofi s’inscrit dans une approche pragmatique qui a déjà été mise en œuvre lors des négociations de paix de Doha avec les Talibans.9 Pour elle, la solution au conflit afghan ne peut être uniquement militaire. Elle estime que toute plateforme qui permet de faire entendre la voix de l’opposition est une victoire en soi. Son soutien indirect à l’initiative pakistanaise, en réponse aux critiques de Khalilzad, montre sa conviction que les Afghans doivent prendre en main leur destin, plutôt que de dépendre d’anciens diplomates étrangers qui « veulent être les architectes de notre pays pour toujours ».1 Cette perspective représente une faction de l’opposition qui croit en la capacité de la diplomatie à créer un changement.

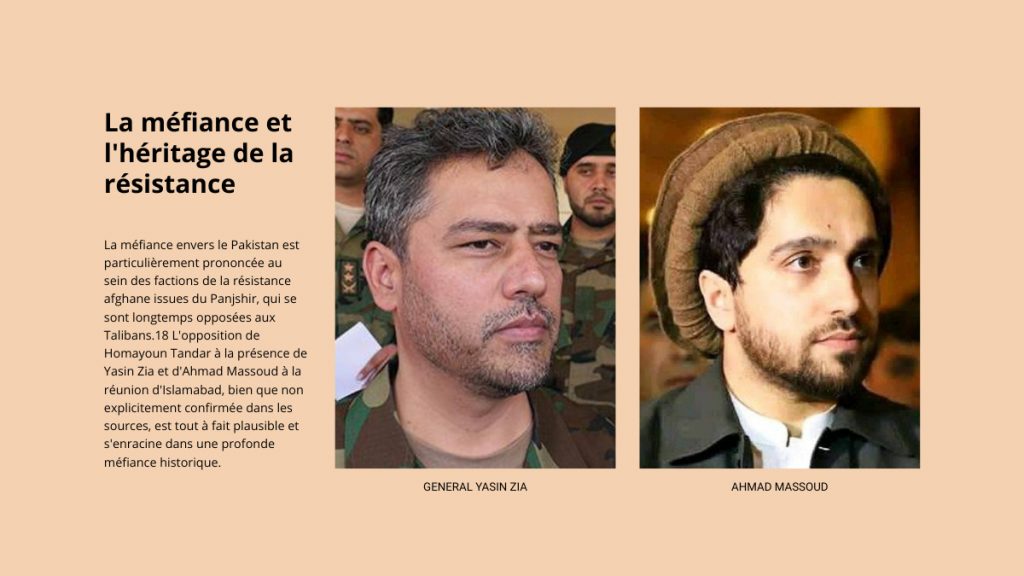

La méfiance et l’héritage de la résistance

La méfiance envers le Pakistan est particulièrement prononcée au sein des factions de la résistance afghane issues du Panjshir, qui se sont longtemps opposées aux Talibans.18 L’opposition de Homayoun Tandar à la présence de Yasin Zia et d’Ahmad Massoud à la réunion d’Islamabad, bien que non explicitement confirmée dans les sources, est tout à fait plausible et s’enracine dans une profonde méfiance historique. Homayoun Tandar, en tant qu’ancien compagnon d’Ahmad Shah Massoud et diplomate pour la résistance 20, a une longue expérience des manœuvres pakistanaises. Le Pakistan a historiquement soutenu les Talibans et d’autres groupes islamistes contre l’Alliance du Nord, dont Massoud était le chef.6

Le Front national de résistance (NRF), dirigé par Ahmad Massoud, le fils d’Ahmad Shah Massoud, se voit comme l’héritier direct de cette tradition de résistance inébranlable.21 La stratégie du NRF est double : maintenir une pression militaire et établir une légitimité politique indépendante. L’organisation a participé au Processus de Vienne, qui se veut une initiative afghane menée en terrain neutre.5 La décision de participer à une réunion parrainée par le Pakistan serait vue comme un acte de trahison ou une manœuvre risquée qui pourrait compromettre l’indépendance de la résistance et sa crédibilité auprès de la population afghane.6 En conséquence, l’opposition à une telle participation n’est pas une simple querelle de personnes, mais un désaccord stratégique profond sur le rôle que doit jouer la résistance dans un environnement géopolitique où les alliés d’hier sont souvent les adversaires d’aujourd’hui.

La perspective du Front de la Liberté : l’impératif de la lutte et les critiques envers l’exil

Le Front de la Liberté d’Afghanistan (AFF), dirigé par le général Yasin Zia, a adopté une position claire sur la nature de la résistance. Dans une déclaration marquant le quatrième anniversaire de la chute de la République afghane, Yasin Zia a qualifié le pays d’ »immense prison » dirigée par des « groupes terroristes ». Il a souligné que la tragédie en cours se déroule dans l’indifférence générale et que toute tentative de la normaliser est une erreur.

Zia a noté que la République a échoué non pas en raison d’un manque de sacrifice, mais à cause d’erreurs stratégiques et de la corruption. Il a critiqué les élites de l’ancienne République qui, en exil, se sont transformées en « nouveaux seigneurs des ONG », se contentant de rhétorique médiatique et refusant de soutenir la lutte armée. Selon lui, ces figures préfèrent protéger leurs biens ou même collaborer avec les Talibans. Il a souligné le contraste avec le Front pour la Liberté, qui a été fondé à l’hiver 2021 pour offrir un refuge politique et militaire à ceux qui refusaient la servitude. Yasin Zia a également rendu hommage au rôle crucial des femmes dans la résistance, notant que certaines se battent même au sein de l’AFF. Pour lui, l’unité de toutes les forces anti-talibans est souvent évoquée, mais sur le terrain, seuls les combattants montrent une véritable coordination stratégique. Il a conclu en affirmant que la libération de l’Afghanistan est un objectif « sacré » qui ne peut être atteint que par une « lutte sur le terrain, engagée, sacrificielle et orientée vers un objectif clair ».

4. Analyse comparative : les processus d’Islamabad et de Vienne

Le processus de Vienne : une référence pour le NRF et l’AFF

Le Processus de Vienne pour un Afghanistan démocratique, auquel le NRF et l’AFF ont participé activement, sert de principale plateforme diplomatique pour la résistance afghane.5 L’objectif déclaré de cette initiative est de créer un « système démocratique et stable » qui respecte les droits de l’homme, y compris ceux des femmes, et qui soit représentatif de tous les groupes ethniques et religieux.13 Les principales revendications incluent l’arrêt immédiat des violations des droits de l’homme par les Talibans, l’établissement d’un système politique légitime par des élections démocratiques, et le respect du droit international.16

Le Processus de Vienne se distingue par son approche axée sur les valeurs et sa volonté de légitimer l’opposition en tant qu’alternative crédible au régime taliban. Il offre au NRF un forum pour articuler sa vision d’un Afghanistan post-taliban qui ne se contente pas de remplacer un régime par un autre, mais qui vise à reconstruire l’État sur des bases démocratiques et inclusives.4 Le fait qu’il soit accueilli dans un pays neutre comme l’Autriche 4 renforce son image d’indépendance et de légitimité, en opposition au Processus de Doha, qui était perçu comme favorisant les Talibans.5

Une comparaison côte à côte des voies diplomatiques

Le dilemme du NRF à propos de la réunion d’Islamabad ne peut être pleinement compris sans une analyse comparative des deux initiatives diplomatiques. Le Processus de Vienne et la réunion d’Islamabad représentent des paradigmes diplomatiques fondamentalement différents.

Le Processus de Vienne est un exercice de « création de légitimité » mené par l’opposition elle-même, avec un accent mis sur la transparence et des objectifs politiques clairs, tels que la protection des droits de l’homme et la mise en place d’un gouvernement élu.4 Ses déclarations finales publiques sont un élément central de cette stratégie.4 À l’inverse, l’initiative d’Islamabad est un exercice de « création de levier » pour le Pakistan. Ses sessions à huis clos 2, son label « académique » et ses objectifs ambigus signalent qu’il s’agit moins d’un véritable processus de paix que d’un moyen de pression géopolitique. Les motivations de la puissance hôte sont une considération cruciale pour le NRF.

5. Le NRF et le « Front de la Liberté » : dilemme stratégique et décisions potentielles

Clarification de la terminologie

Le terme « Front de la Liberté » désigne en fait l’Afghanistan Freedom Front (AFF), une entité distincte mais alliée qui s’est formée publiquement en mars 2022.26 Il est important de ne pas la confondre avec le Front national de résistance (NRF), bien que les deux factions opèrent en étroite collaboration.21 Le général Yasin Zia, ancien chef d’état-major de l’armée afghane, est désigné comme l’un des dirigeants de l’AFF.26 L’AFF mène des opérations militaires contre les Talibans dans diverses provinces 26 et a tenu sa première réunion conjointe avec le NRF en avril 2024, au cours de laquelle Yasin Zia et Ahmad Massoud ont souligné leur unité face à l’ennemi commun.27 L’AFF est donc une composante militaire importante de la résistance afghane, qui opère en parallèle et en coordination avec le NRF. Le NRF, dirigé par Ahmad Massoud et l’AFF, sont les entités les plus structurées et les plus visibles de la résistance armée et politique.13

Évaluation des options stratégiques

Le NRF est confronté à un choix délicat qui met en balance les bénéfices et les risques à court et à long terme.

Option A : Participation stratégique. Une participation à la réunion d’Islamabad pourrait permettre au NRF de tirer parti des tensions croissantes entre le Pakistan et les Talibans.1 Elle offrirait une plateforme pour faire entendre ses revendications et pourrait potentiellement gagner de nouveaux soutiens diplomatiques. Cependant, cette option comporte des risques considérables. Une telle participation pourrait être interprétée comme une légitimation du Pakistan en tant qu’interlocuteur privilégié pour la question afghane, ce qui irait à l’encontre de la ligne du NRF de s’engager uniquement avec des acteurs neutres.5 De plus, le NRF risquerait d’être perçu comme une « créature » du Pakistan, une étiquette qui saperait son image de mouvement de résistance indépendant et populaire.6

Option B : Boycott de principe. En refusant de participer, le NRF maintiendrait son intégrité et sa cohérence idéologique. Un boycott public, fondé sur les principes de la résistance panjshirie et du Processus de Vienne 4, renforcerait son statut de leader d’une résistance authentiquement afghane. Cette décision enverrait un message fort au Pakistan, lui signifiant que le NRF n’est pas prêt à compromettre ses principes pour un bénéfice à court terme. Le principal inconvénient serait le risque d’être marginalisé si le Pakistan parvenait à organiser une coalition d’opposition sans la participation du NRF. Cependant, compte tenu de l’importance du NRF et de la légitimité qu’il a construite au sein de la communauté internationale 29, ce risque est gérable.

Synthèse des conclusions

L’initiative pakistanaise à Islamabad est le reflet d’une dynamique géopolitique changeante. Ce n’est pas un geste de bonne volonté, mais un effort de réajustement stratégique motivé par des préoccupations de sécurité intérieure. Cette manœuvre met en évidence la fracture de longue date au sein de l’opposition afghane, entre une approche axée sur la diplomatie et une autre sur la résistance. Le NRF, en tant qu’héritier du mouvement de résistance d’Ahmad Shah Massoud, a déjà établi une voie diplomatique viable par le biais du Processus de Vienne. Ce processus est une plateforme indépendante qui se concentre sur les valeurs fondamentales de démocratie, de décentralisation et de droits de l’homme, ce qui en fait un point de référence pour toute future négociation.

Il est peu probable que la réunion d’Islamabad aboutisse à la création d’un front uni capable de renverser les Talibans. Son effet principal sera plutôt d’obliger les factions de l’opposition à clarifier leurs positions et de révéler jusqu’où le Pakistan est prêt à aller pour rétablir son influence sur les affaires afghanes. Le manque d’un véritable consensus afghan et la nature unilatérale de l’initiative pakistanaise limitent considérablement sa portée et son impact à long terme.

Comments are closed