Le black-out numérique en Afghanistan : quand une nation entière s’est tue

Par le Dr Amna Mehmood, scientifique principale et fondatrice de Resilient Afghan Diaspora, Allemagne,

octobre 2025

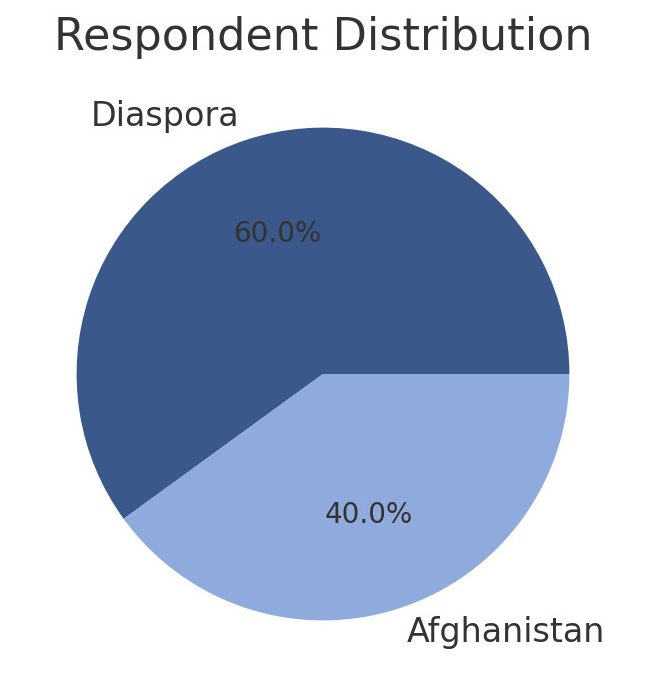

Enquête menée du 1er au 10 octobre 2025, 102 participants, 40 % en Afghanistan, 60 % dans la diaspora

Lorsque l’Afghanistan s’est plongé dans l’obscurité au début du mois d’octobre 2025, le silence s’est installé sur toute une nation. Les téléphones sont morts au milieu de la conversation. Les écrans se sont figés sur les messages sans réponse. Des familles dispersées sur tous les continents regardaient impuissantes des fenêtres de discussion sans vie, ne sachant pas si leurs proches étaient en sécurité. Pendant des jours, l’Afghanistan a tout simplement disparu de la carte numérique du monde.

La panne n’était pas seulement un échec technologique ; C’était une rupture profondément humaine. Pour des millions de personnes qui vivent déjà sous le poids de l’isolement, Internet était devenu le dernier fil fragile qui les reliait à l’éducation, au travail et les uns aux autres. Lorsque ce fil a été coupé, toute une société a été poussée dans un désespoir silencieux.

Pour comprendre ce que signifiait ce silence, le réseau Resilient Afghan Diaspora a mené une enquête rapide en ligne. Entre le 1er et le 10 octobre 2025, 102 Afghans ont répondu ; certains de l’intérieur du pays, d’autres de la diaspora répartis à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Océanie. Environ quarante pour cent vivaient encore en Afghanistan ; Les soixante pour cent restants étaient à l’étranger, mais avaient des liens étroits avec des parents, des étudiants ou des collègues restés au pays. Leurs témoignages révèlent un traumatisme collectif qu’aucune statistique ne peut à elle seule transmettre.

Un pays coupé du monde

Quatre-vingt-dix-sept pour cent des personnes interrogées ont déclaré avoir été complètement coupées du monde pendant la fermeture. Pour la plupart, il n’y avait pas de service téléphonique, pas d’Internet et aucun moyen de joindre les secours d’urgence.

C’était comme si nous disparaissions du monde, écrivait un étudiant universitaire de Kaboul. Le silence était plus lourd que la faim.

Des familles à l’étranger ont décrit des nuits passées dans la peur, des écrans rafraîchissants qui ne montraient que la petite icône tournante de l’échec.

Une mère en Allemagne a dit qu’elle avait gardé son ordinateur portable ouvert pendant quarante-huit heures, en attendant que la petite lumière verte à côté du nom de ma fille se rallume. Cela ne l’a jamais fait.

Le black-out n’a pas fait de discrimination. Il a réduit au silence les journalistes et les enseignants, les propriétaires d’entreprises et les médecins. Les hôpitaux qui s’appuyaient sur la télémédecine ont perdu le contact avec les spécialistes internationaux.

Notre système de consultation a été mis hors ligne pendant quarante-huit heures, a rapporté un pédiatre bénévole. Nous ne pouvions pas demander de conseils, et la vie de certains enfants était en danger.

Pour les femmes et les filles, déjà exclues de la plupart des écoles et des universités, la perte de connectivité a été dévastatrice. L’apprentissage en ligne avait été leur dernière salle de classe.

Une mère de Kaboul a expliqué qu’après la fermeture des universités aux femmes en 2021, sa fille adolescente a continué à étudier grâce à des cours numériques. Quand Internet s’est arrêté, elle a pleuré tous les jours. L’éducation était le seul espoir qui nous restait.

Connexion sans liberté

Lorsque l’accès limité est revenu, le soulagement a été mêlé d’inconfort. Près de six personnes interrogées sur dix ont déclaré que le service restait très limité, et à peine 1 % ont remarqué une réelle amélioration. Les Afghans ont décrit un lien fragile assombri par la peur, des écrans qui reviennent à la vie mais se sentent observés.

Maintenant qu’Internet fonctionne à nouveau, a écrit une jeune femme, je défile avec peur. Le lien est peut-être de retour, mais la confiance n’est pas revenue.

De nombreux participants craignaient que la surveillance ne se soit intensifiée. D’autres craignaient que la panne ne se reproduise à tout moment. Chaque courte interruption du Wi-Fi déclenchait la panique.

Chaque fois que le signal baisse, dit un enseignant, je me demande si ce n’est pas le début d’un autre silence.

Le coût humain

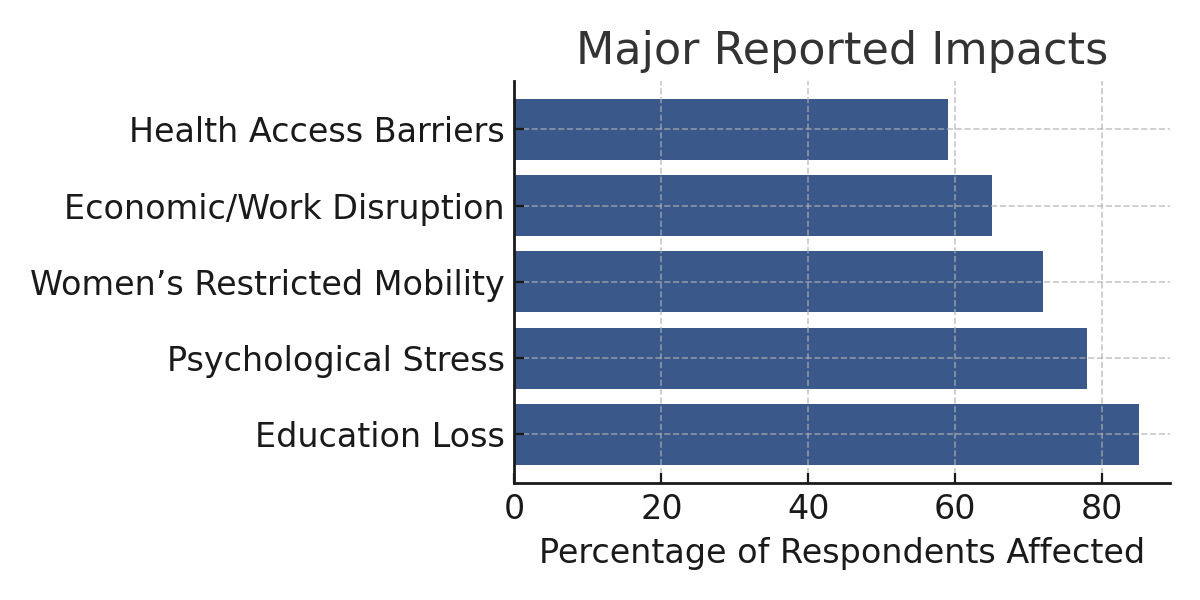

Les données de l’enquête dépeignent une nation dépouillée de ses moyens de base pour communiquer, apprendre et travailler. Quatre-vingt-cinq pour cent des participants ont déclaré qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille avaient perdu l’accès à l’éducation. Soixante-dix-huit pour cent ont souffert de stress psychologique ou d’isolement. Près des trois quarts ont déclaré que la mobilité et la communication des femmes étaient encore plus restreintes, tandis que les deux tiers ont subi des pertes commerciales et près de 60 % n’ont pas pu accéder aux services de santé.

Derrière ces chiffres, il y a des vies interrompues. Une étudiante en biologie de vingt-deux ans a raconté comment elle avait appris des techniques de laboratoire grâce à des vidéos YouTube parce que son école provinciale n’avait pas de microscope. Partout au pays, le travail s’est arrêté. Les ONG qui se coordonnent via des plateformes en ligne n’ont pas pu accéder à leurs donateurs ou informer les bénéficiaires. Dans l’Est, une organisation a installé un appareil Starlink dans le seul but d’envoyer des rapports, un acte à la fois coûteux et risqué, car ce type d’équipement est souvent interdit. Pour quelques bureaux privilégiés, cela a fonctionné ; pour la plupart des Afghans, c’était un rêve inaccessible.

Quand Internet s’est arrêté, mon microscope est devenu inutile ; je ne savais pas quoi chercher. Aujourd’hui, même si la connexion est rétablie, de nombreux sites scientifiques sont bloqués. Le monde avance, mais nous sommes figés dans le noir.

Vivre dans une connexion fragile

Quelques semaines après le rétablissement partiel, soixante-douze pour cent des personnes interrogées ont déclaré que leur connexion restait instable ; Soixante et un pour cent craignaient la surveillance ; Plus de la moitié ont noté que les zones rurales étaient encore complètement isolées. La connectivité est devenue un privilège fragile plutôt qu’un droit public.

Chaque fois que le Wi-Fi tombe en panne, a écrit un enseignant de Kaboul, je panique et je me demande ce qui se passerait si cela se reproduisait.

Le black-out a aggravé le bilan psychologique de l’isolement. Plusieurs participants à l’enquête ont parlé de crises d’angoisse et d’insomnie. Une femme, qui vivait seule à Kaboul pendant que sa famille était à l’étranger, a déclaré :

Ma seule façon de survivre émotionnellement est d’entendre la voix de ma famille. Sans cela, j’ai l’impression de disparaître.

Ce que les Afghans demandent

Malgré l’épuisement, le message des participants était étonnamment cohérent. Les Afghans ne demandent pas la pitié ; Ils demandent une connexion. Ils ont appelé à un accès Internet stable, sécurisé et abordable ; pour le plaidoyer mondial en faveur de la liberté d’expression et des droits numériques ; pour la formation à la sécurité en ligne afin que les citoyens ordinaires puissent se protéger ; et pour la poursuite du soutien humanitaire et éducatif qui dépend de la communication numérique.

Nous n’avons pas besoin de sympathie, a écrit un répondant de la diaspora. Nous avons besoin que le monde nous maintienne connectés, car la connexion, c’est la survie.

La diaspora comme bouée de sauvetage

Plus de soixante pour cent des personnes interrogées étaient des membres de la diaspora afghane, dispersés mais unis par la même peur chaque fois qu’Internet tombe en panne. Chaque message sans réponse est ressenti comme une blessure, chaque écran vide est un rappel de distance et de vulnérabilité.

Pour beaucoup, s’exprimer est devenu un devoir.

Nous sommes le pont entre le silence et le monde, a écrit un participant basé en Europe. Si nous arrêtons de parler, personne ne saura ce qui se passe dans ce silence.

La diaspora joue un rôle de plus en plus crucial, en amplifiant les voix afghanes, en s’associant à des groupes internationaux de défense des droits numériques et en rappelant au monde que la censure et la connectivité ne sont plus des problèmes nationaux mais mondiaux. Lorsqu’une nation entière est éteinte, son peuple ne disparaît pas silencieusement ; L’écho dépasse largement ses frontières.

Transformer le silence en action

La panne d’électricité d’octobre 2025 était plus qu’un problème technique ; C’était une crise humanitaire qui a montré à quel point la vie moderne est devenue dépendante des réseaux numériques et à quel point ces réseaux peuvent être facilement utilisés comme armes. En l’espace de quelques jours, des millions d’Afghans ont perdu l’accès à l’éducation, aux soins de santé, au travail et à leurs proches. Pourtant, dans ce silence, une résilience remarquable a émergé. Les enseignants ont continué les cours hors ligne. Les filles copiaient à la main les notes d’amis qui y avaient encore accès. Des familles ont marché des kilomètres à la recherche d’un signal faible (près des frontières) assez fort pour chuchoter,

« Nous sommes vivants. »

Chaque téléphone déconnecté représentait une bouée de sauvetage brisée, chaque message perdu une histoire interrompue. L’incident a forcé les Afghans à faire face à une douloureuse réalité : leurs voix peuvent être réduites au silence en appuyant sur un interrupteur. L’expérience a également forcé le monde à faire face à sa propre responsabilité. Si l’accès à la communication et à l’information est une condition préalable à l’éducation, à la sécurité et à la dignité humaine, alors la défense de cet accès doit être une priorité mondiale.

Les personnes interrogées ont appelé à un plaidoyer international pour inclure l’Afghanistan dans des campagnes telles que #KeepItOn, qui lutte contre les coupures d’Internet ordonnées par le gouvernement dans le monde entier. Ils ont exhorté le secteur mondial de la technologie à soutenir des connexions sécurisées et à faible coût et à investir dans des réseaux communautaires qui ne peuvent pas être si facilement contrôlés. Et ils ont demandé à la diaspora de continuer à recueillir des preuves, à publier des données et à témoigner.

Un appel à garder l’Afghanistan connecté

Le peuple afghan a enduré la guerre, la pauvreté, les tremblements de terre et les bouleversements politiques, mais la perte de la communication numérique a touché une corde sensible. Elle les a isolés non seulement physiquement mais existentiellement, rompant leur sentiment d’appartenance à une humanité plus large. Pour ceux qui étudient, travaillent ou cherchent de l’aide en ligne, le black-out équivalait à un couvre-feu sur la pensée elle-même.

La peur d’un nouveau confinement continue d’assombrir la vie quotidienne. Les élèves téléchargent les leçons la nuit au cas où le signal disparaîtrait à nouveau. Les familles échangent leurs numéros de téléphone dans plusieurs provinces, dans l’espoir qu’au moins un réseau restera en vie. Certains achètent discrètement des VPN ou des appareils satellites, conscients que la découverte pourrait entraîner une punition.

Pourtant, la détermination à rester connecté perdure. Les Afghans comprennent mieux que quiconque que la communication n’est pas un luxe, c’est l’infrastructure de l’espoir.

Le monde doit savoir, a écrit un participant. Parce que quand personne ne peut nous voir, tout peut arriver.

Un enseignant écrivit : Même quand les lumières s’éteignent, nos voix ne s’éteignent pas ; elles attendent d’être entendues.

La panne d’électricité d’octobre 2025 a révélé à quel point l’avenir numérique de l’Afghanistan reste fragile, mais aussi à quel point son esprit est inébranlable. Rétablir le lien, c’est restaurer les possibilités : la possibilité pour une fille d’assister à un cours en ligne, pour un médecin de chercher des conseils à l’étranger, pour une famille de chuchoter à travers les continents qu’elle est en sécurité.

Comme l’a conclu un participant :

La connexion n’est pas un privilège, c’est notre droit d’exister, notre seul rayon de lumière et la fenêtre sur le monde.

Si le monde écoute, peut-être que cette fois-ci, le silence de l’Afghanistan ne passera pas inaperçu.

Cet article est basé sur les données d’une enquête collectée par Resilient Afghan Diaspora entre le 1er et le 10 octobre 2025. L’auteur remercie tous les participants, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afghanistan, qui ont partagé leurs histoires au péril de leur vie.

NDR : Les témoignages ont été anonymisés pour protéger les participants