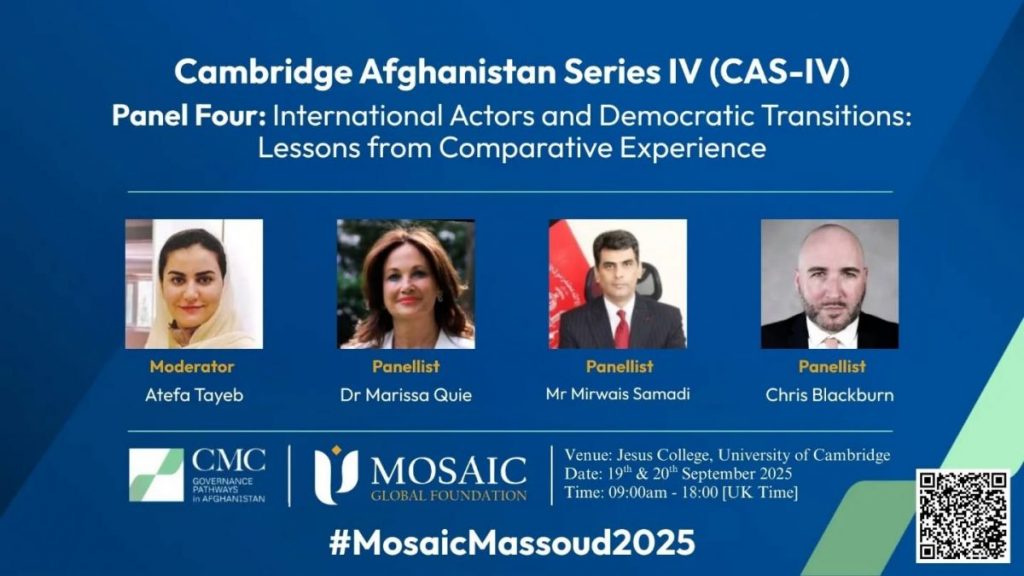

Chris Blackburn, fondateur de Global Friends of Afghanistan,

Mesdames et Messieurs, chers collègues et distingués invités, c’est un profond privilège de m’adresser à vous aujourd’hui sur une question qui demeure essentielle à l’architecture de la stabilité mondiale et régionale : le rôle des acteurs internationaux dans le processus de paix en Afghanistan.

Je tiens à remercier la Conférence de Cambridge Massoud et la Mosaic Global Foundation d’avoir organisé cet événement. Je tiens également à remercier le personnel et les bénévoles qui travaillent sans relâche dans les coulisses.

Pendant des siècles, l’Afghanistan a été un creuset où la géopolitique, la culture et la sécurité se rencontrent. Des rivalités impériales du Grand Jeu à la guerre moderne contre le terrorisme, son destin a rarement été façonné par les seules forces internes. Aujourd’hui, dans l’ombre du régime taliban, l’Afghanistan se trouve à la croisée des chemins. Les actions – ou l’inaction – des acteurs internationaux et régionaux détermineront s’il s’engage sur la voie de la paix et de la stabilité ou s’il s’enfonce davantage dans l’isolement et la tourmente. Alors que nous célébrons le quatrième anniversaire de la prise de pouvoir des talibans en 2021, le pays est confronté à des crises humanitaires de plus en plus profondes, avec plus de 23,7 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, nécessitant une aide d’urgence en 2024, exacerbée par l’effondrement économique, les catastrophes naturelles et l’escalade des restrictions imposées aux femmes et aux filles.

Les organisations régionales, en particulier, sont apparues comme des points d’ancrage essentiels, favorisant le dialogue, luttant contre l’extrémisme et s’attaquant à des menaces communes telles que le terrorisme et le trafic de stupéfiants. Cependant, leurs efforts sont souvent entravés par les divisions internes et l’intransigeance des talibans.

Comme nous discutons des acteurs, je pense qu’il est sage que nous discutions également de leurs scénarios. À l’Ordre mondial des amis de l’Afghanistan, j’ai plaidé pour que la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) soit placée au cœur de nos opérations. C’est notre moteur, notre philosophie et notre guide. C’est notre boussole. Zalmai et la Mosaic Global Foundation suivent un parcours similaire. Mais les talibans croient que l’islam est leur fondement. cependant, le monde islamique n’est pas d’accord.

Les Nations Unies : un pilier de la légitimité

Commençons par l’ONU, pierre angulaire de l’engagement multilatéral en Afghanistan. Depuis sa création en 2002, la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) est un vecteur essentiel pour le dialogue politique, l’aide humanitaire et la défense des droits de l’homme. Pourtant, son mandat fait maintenant face à des défis sans précédent. La résistance des talibans à la surveillance externe, associée à la lassitude des donateurs due aux restrictions draconiennes imposées par Kaboul aux femmes, aux minorités et à la société civile, a mis à rude épreuve l’efficacité de la MANUA. Malgré ces obstacles, l’ONU reste indispensable. Il possède à lui seul la légitimité universelle de réunir des parties prenantes disparates – puissances mondiales, acteurs régionaux et voix afghanes, y compris celles qui sont réduites au silence dans le pays. Les réunions de Doha, convoquées sous les auspices du Secrétaire général de l’ONU, illustrent ce rôle, en offrant une plate-forme de dialogue fragile mais essentielle. En 2024 et 2025, ces réunions ont intensifié l’accent sur la gouvernance inclusive, l’ONU se coordonnant avec des organismes régionaux comme l’Organisation de la coopération islamique (OCI) pour faire pression en faveur des droits des femmes et des mesures antiterroristes.

Cependant, les progrès dépendent d’un équilibre délicat : engager les talibans en tant qu’autorités de facto sans compromettre les normes internationales, en particulier en matière d’égalité des sexes et de droits de l’homme. L’ONU doit également s’y retrouver dans la politisation de l’aide humanitaire, en veillant à ce que l’aide parvienne aux plus vulnérables de l’Afghanistan sans devenir un outil de levier pour l’une ou l’autre des parties. Sans la direction de l’ONU, l’Afghanistan risque de devenir un champ de bataille fragmenté d’agendas concurrents.

L’Union européenne : un phare du pouvoir normatif

L’Union européenne, bien qu’elle n’ait pas le poids militaire d’autres acteurs, exerce une influence significative grâce à son influence économique, sa finesse diplomatique et son engagement en faveur des droits de l’homme. En tant que l’un des principaux donateurs humanitaires de l’Afghanistan, l’UE a maintenu les flux d’aide même après la prise de pouvoir des talibans en 2021, en donnant la priorité à la sécurité alimentaire, à la santé et au logement pour des millions de personnes. Son approche est ancrée dans la conditionnalité, liant l’aide aux progrès en matière de droits des femmes, d’éducation et de lutte contre le terrorisme. Au-delà de l’aide, l’UE est apparue comme un sanctuaire pour la société civile afghane. Des villes comme Bruxelles, Berlin et Oslo sont devenues des plaques tournantes pour les femmes dirigeantes, militantes et intellectuelles afghanes en exil, veillant à ce que leurs voix façonnent le discours mondial. En 2024, l’UE a contribué au plan de réponse et de besoins humanitaires des Nations unies, qui nécessite 2,4 milliards de dollars pour 2025 afin d’éviter la famine et de soutenir 18 millions de personnes.

Pourtant, l’influence de l’UE est limitée par sa présence limitée en matière de sécurité et sa dépendance historique à l’égard des États-Unis pour l’orientation stratégique. Pour amplifier son impact, l’UE doit approfondir ses partenariats avec les acteurs régionaux, en tirant parti de son pouvoir d’influence pour promouvoir un cadre fondé sur les droits qui complète, plutôt que de concurrencer, les programmes axés sur la sécurité.

Inde : trouver un équilibre entre bonne volonté et géopolitique

L’engagement de l’Inde en Afghanistan illustre l’interaction délicate de l’altruisme et de la nécessité stratégique. Pendant des décennies, New Delhi a investi massivement dans le développement de l’Afghanistan, construisant des routes, des barrages, des hôpitaux et même le bâtiment du parlement à Kaboul. Grâce à des bourses d’études, à une aide médicale et à des échanges culturels, l’Inde a gagné une bonne volonté sans précédent parmi les Afghans, se positionnant comme un partenaire de confiance. Le retour des talibans en 2021 a forcé l’Inde à un recalibrage stratégique. Bien qu’hésitant à reconnaître officiellement les talibans, New Delhi a rouvert de manière pragmatique les voies diplomatiques, en fournissant de l’aide humanitaire et en s’engageant dans des pourparlers discrets. Au cœur du calcul de l’Inde se trouve la sécurité : empêcher l’Afghanistan de devenir un refuge pour des groupes terroristes anti-indiens comme Jaish-e-Mohammed ou Lashkar-e-Taiba. Dans le même temps, l’Inde considère l’Afghanistan comme une porte d’entrée vers l’Asie centrale, faisant partie intégrante de ses ambitions de connectivité régionale via des projets tels que le port de Chabahar. En 2024, l’Inde a participé activement aux sommets de l’OCS, plaidant en faveur de mesures antiterroristes tout en refusant d’approuver des initiatives telles que la Ceinture et la Route de la Chine qui entrent en conflit avec ses intérêts.

En Inde, l’engagement n’est pas simplement un choix, mais un impératif géopolitique, nécessitant un équilibre délicat entre principe et pragmatisme.

La Chine : une puissance pragmatique

L’approche de la Chine à l’égard de l’Afghanistan est définie par un pragmatisme calculé. Pékin voit l’Afghanistan à travers le double prisme de la sécurité et des opportunités économiques. L’instabilité en Afghanistan menace la région chinoise du Xinjiang, où l’on craint un débordement de l’extrémisme. Cette préoccupation a poussé la Chine à dialoguer prudemment avec les talibans, devenant l’une des premières puissances à accréditer un ambassadeur nommé par les talibans en 2023. Sur le plan économique, les vastes réserves minérales de l’Afghanistan (cuivre, lithium et terres rares) offrent un immense potentiel pour les chaînes d’approvisionnement industrielles de la Chine. Les entreprises chinoises ont signé des contrats exploratoires, bien que l’insécurité persistante et les problèmes de gouvernance entravent les progrès. L’emplacement stratégique de l’Afghanistan dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route », qui relie l’Asie centrale au port pakistanais de Gwadar, renforce encore son importance. En tant qu’hôte du sommet de l’OCS de Tianjin en 2025, le plus important de l’histoire de l’organisation, la Chine a mis l’accent sur la connectivité régionale et la lutte contre le terrorisme, appelant à la relance du groupe de contact OCS-Afghanistan pour contribuer à la relance économique et aux efforts de lutte contre l’extrémisme.

Pourtant, l’engagement de la Chine n’est pas motivé par l’altruisme. Pékin investit là où ses intérêts s’alignent, en privilégiant la stabilité et les ressources plutôt que la transformation sociétale. Cette approche transactionnelle, bien qu’efficace à court terme, risque d’aliéner les Afghans en quête d’un développement plus large.

L’Iran : un voisin aux enjeux communs

Les relations de l’Iran avec l’Afghanistan sont à la fois intimes et tendues. En tant que voisin accueillant des millions de réfugiés afghans, l’Iran porte le fardeau social et économique des déplacements. Les liens culturels et linguistiques avec les communautés hazara et tadjike d’Afghanistan renforcent l’intérêt de Téhéran pour les droits des minorités sous le régime taliban. Dans le même temps, l’Iran engage les talibans à sécuriser sa frontière orientale et à protéger les ressources en eau critiques de la rivière Helmand. La stratégie de l’Iran est un exercice d’équilibre aux enjeux élevés. Il s’oppose à la domination occidentale dans la région mais craint qu’un Afghanistan instable ne déstabilise son propre territoire. Par le biais de plateformes régionales telles que l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et de dialogues trilatéraux avec le Pakistan et la Chine, l’Iran cherche à gérer les affaires afghanes sans ingérence occidentale. En tant que nouveau membre de l’OCS depuis 2023, l’Iran a fait pression pour des projets d’infrastructure conjoints comme le chemin de fer Ouzbékistan-Afghanistan-Pakistan afin de renforcer la sécurité et le commerce.

En défendant des solutions régionales, l’Iran se positionne comme un contrepoids aux puissances mondiales, bien que son efficacité dépende de ses propres défis internes et de ses rivalités régionales.

L’Organisation de coopération de Shanghai : un point d’ancrage régional

L’OCS, qui englobe la Chine, la Russie, l’Inde, le Pakistan et les États d’Asie centrale, désormais élargie à dix membres avec l’Iran (2023) et la Biélorussie (2024), représente une vision audacieuse de la coopération régionale sur l’Afghanistan.

L’accent mis sur la lutte contre le terrorisme, le contrôle des stupéfiants et la connectivité économique souligne le rôle central de l’Afghanistan dans la stabilité eurasienne. L’Afghanistan est un État observateur depuis 2012, bien que son statut reste inactif en raison de la non-reconnaissance des talibans par leurs membres.

Cependant, les tensions internes, notamment entre l’Inde et le Pakistan, sapent souvent sa cohésion. Malgré ces défis, l’accent mis par l’OCS sur l’appropriation régionale offre un cadre pour l’intégration de l’Afghanistan dans les réseaux économiques et de sécurité asiatiques plus larges. Lors du sommet d’Islamabad de 2024, les dirigeants ont abordé le terrorisme transfrontalier. Ils ont appelé à isoler les entités terroristes par le biais de la Structure régionale antiterroriste (RATS), tandis que le Premier ministre pakistanais a souligné le potentiel de l’Afghanistan en tant que plaque tournante du commerce si le terrorisme est endigué.

Le sommet de Tianjin de 2025 a fait progresser ces objectifs, la Chine proposant une coopération renforcée entre les forces de l’ordre et la relance du groupe de contact OCS-Afghanistan pour lutter contre les débordements de l’extrémisme.

Les initiatives régionales, telles que le processus d’Istanbul au cœur de l’Asie et le format de Moscou, complètent ces efforts. Ces plateformes mettent en évidence une vérité fondamentale : la position géographique de l’Afghanistan rend impossible l’ignore. Ses voisins, de l’Asie centrale à l’Asie du Sud, ont un intérêt collectif à empêcher le pays de redevenir une plaque tournante du terrorisme transnational ou du commerce illicite.

L’Organisation de la coopération islamique : promouvoir des solutions inclusives

L’Organisation de la coopération islamique (OCI), qui représente 57 États à majorité musulmane, a joué un rôle central dans le plaidoyer en faveur d’une paix inclusive et fondée sur les droits en Afghanistan. En tant que voix collective du monde musulman, l’OCI n’a cessé de réaffirmer son soutien à un « Afghanistan pacifique, stable, prospère et inclusif », mettant l’accent sur l’aide humanitaire, les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme.

En 2024, son envoyé spécial pour l’Afghanistan a participé à des réunions de Doha présidées par l’ONU, passant en revue des efforts tels que l’aide humanitaire et des délégations d’universitaires engageant le dialogue avec les talibans sur les droits des femmes.

L’OCI a également soutenu le processus de Doha de l’ONU, utilisant sa position unique pour dialoguer avec les autorités de facto sur la protection des femmes et des filles afghanes, y compris leur droit à l’éducation et au travail, décrit comme une « ligne rouge » dans les résolutions.

En juillet 2025, la coopération entre l’ONU et l’OCI s’est intensifiée lors d’un briefing du Conseil de sécurité à Astana, axé sur les initiatives politiques, économiques et humanitaires pour l’Afghanistan dans un contexte de crises plus larges comme Gaza et le Soudan.

Par le biais de plateformes telles que le Conseil des ministres des Affaires étrangères, l’OCI continue de relever les défis ethniques, sécuritaires et liés aux stupéfiants, en fournissant un soutien technique et financier pour atténuer les retombées humanitaires.

Les États du Golfe : médiateurs et modérateurs

Les États du Golfe, en particulier le Qatar, se sont taillé un rôle unique dans le processus de paix en Afghanistan. Depuis qu’il a accueilli le bureau politique des talibans en 2013, le Qatar s’est positionné en tant que médiateur, facilitant l’accord de Doha de 2020 entre les États-Unis et les talibans. Doha reste le principal lieu d’engagement international avec les dirigeants talibans, ce qui témoigne de l’agilité diplomatique du Qatar. En tant qu’allié des États-Unis ayant des liens avec divers acteurs, le Qatar comble des divisions que d’autres ne peuvent pas combler. Cependant, son influence se limite à rassembler plutôt qu’à imposer des résultats.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, quant à eux, tirent parti de leur influence religieuse et financière. Tous deux ont toujours engagé le dialogue avec les gouvernements talibans et restent influents dans l’élaboration des discours islamistes. La Ligue islamique mondiale (LMM), basée à La Mecque et étroitement alignée sur l’Arabie saoudite, s’est imposée comme une voix critique, plaidant pour l’inclusion et la modération des femmes dans les sociétés musulmanes – un contrepoint potentiel à l’idéologie rigide des talibans. En janvier 2025, la LIM a co-organisé un sommet de l’OCI à Islamabad sur l’éducation des filles, où des intervenants comme la lauréate du prix Nobel Malala Yousafzai ont condamné les 100+ lois des talibans imposant un « apartheid de genre » et ont exhorté les dirigeants musulmans à rejeter la légitimation d’une telle oppression.

La LIM a envoyé des délégations d’érudits à Kaboul et a soutenu des conférences sur les droits des femmes dans l’islam, soulignant que l’éducation est une valeur islamique universelle, et non une importation occidentale.

Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a exprimé son intérêt pour l’aide humanitaire et la lutte contre le terrorisme, bien que ses initiatives restent sous-développées. En alignant la légitimité religieuse sur un soutien pratique, les États du Golfe pourraient jouer un rôle transformateur si leurs efforts sont soutenus.

Les acteurs non étatiques : une dimension émergente

Au-delà des acteurs étatiques, les entités non étatiques – ONG, réseaux de la diaspora et organisations privées – sont de plus en plus vitales pour le processus de paix en Afghanistan. Les groupes de femmes afghanes en exil, soutenus par des plateformes en Europe et en Amérique du Nord, amplifient les voix marginalisées et plaident pour une gouvernance inclusive. Le Fonds Malala, fondé par la lauréate du prix Nobel Malala Yousafzai, illustre cette résilience. En 2024-2025, elle a alloué plus de 3 millions de dollars dans le cadre de son initiative pour l’Afghanistan afin de soutenir l’éducation numérique et alternative de 10 000 filles, y compris des diplômes d’études secondaires en ligne, un soutien psychosocial et un plaidoyer pour la reconnaissance de l’apartheid de genre comme un crime en vertu du droit international.

Des partenaires comme Education Bridge for Afghanistan offrent des compétences en matière de mentorat et d’alphabétisation, tandis que le plaidoyer mondial du Fonds, récompensé par le Prix international de l’état de droit 2024, fait pression en faveur de l’obligation de rendre des comptes.

Pendant ce temps, les ONG internationales naviguent entre les restrictions imposées par les talibans pour acheminer de l’aide, comblant souvent les lacunes laissées par les acteurs étatiques. Ces groupes, bien que moins visibles, sont essentiels au maintien du tissu social afghan et à la promotion de la résilience populaire.

L’énigme de la coordination

Cette diversité d’acteurs révèle un paradoxe central : l’Afghanistan attire l’attention du monde entier, mais la multiplicité des agendas risque d’être fragmentée. L’ONU donne la priorité aux normes, l’UE défend les droits, l’Inde équilibre le développement et la sécurité, la Chine recherche des ressources, l’Iran se concentre sur les réfugiés et la stabilité, et les États du Golfe exercent une influence religieuse et diplomatique. Les organismes régionaux comme l’OCS et l’OCI ajoutent des couches de coordination eurasienne et islamique, mais sont confrontés à des défis liés à la non-reconnaissance des talibans et aux rivalités intragroupes.

Sans coordination, l’Afghanistan pourrait redevenir un échiquier géopolitique, où les intérêts concurrents éclipsent les besoins de sa population.

Une voie à suivre

Pour tracer une voie durable pour l’Afghanistan, permettez-moi de proposer quatre principes clés : premièrement, l’inclusion n’est pas négociable. Aucun processus de paix ne peut aboutir si les femmes afghanes, qui constituent la moitié de la population, sont mises à l’écart. Les acteurs internationaux, en particulier les forums à majorité musulmane comme la LIM et l’OCI, doivent insister sur le fait que l’éducation et la participation des femmes ne sont pas des constructions occidentales mais des valeurs universelles enracinées dans la tradition islamique, comme l’ont souligné les sommets de 2025.

Deuxièmement, l’aide humanitaire doit transcender la politique. Alors que des millions de personnes sont confrontées à la faim et aux déplacements, l’aide doit passer par des canaux impartiaux, comme les agences de l’ONU et les ONG, sans mesures punitives qui pénalisent les Afghans pour les actions des talibans. La transparence et la responsabilisation sont essentielles pour s’assurer que l’aide parvienne aux personnes dans le besoin, en particulier dans le contexte des sécheresses prévues pour La Niña en 2025.

Troisièmement, la coopération régionale doit aller au-delà de la rhétorique. Des plateformes comme l’OCS et l’OCI devraient donner la priorité aux initiatives réalisables – sécurité frontalière conjointe, programmes de lutte contre les stupéfiants et projets d’infrastructure comme le pipeline TAPI – qui intègrent l’Afghanistan dans les économies régionales tout en s’attaquant aux menaces partagées, en s’appuyant sur les engagements du sommet de 2024-2025.

Quatrièmement, l’organisme local doit être habilité. Les acteurs internationaux doivent amplifier les voix afghanes, en particulier celles des femmes, des jeunes et des minorités, en soutenant durablement la société civile et les réseaux de la diaspora comme les bénéficiaires du Fonds Malala.

La paix ne peut pas être imposée de loin ; Il doit être cultivé de l’intérieur.

Conclusion

Mesdames et Messieurs, l’histoire de l’Afghanistan est un récit édifiant d’isolement, engendrant le chaos et l’exagération, déclenchant la résistance. Le défi qui nous attend est de tracer une voie médiane : engager le dialogue avec les talibans sans approuver l’oppression, fournir de l’aide sans favoriser la dépendance et coopérer sans transformer l’Afghanistan en un champ de bataille par procuration.

L’ONU, l’UE, l’Inde, la Chine, l’Iran, l’OCS, l’OCI, les États du Golfe, MWL et des acteurs non étatiques comme le Fonds Malala apportent chacun des atouts uniques à cette entreprise. S’ils sont harmonisés, grâce à une coordination régionale renforcée entre les Nations Unies et des engagements communs en faveur des droits et de la stabilité, leurs efforts pourraient transformer l’Afghanistan d’un problème récurrent en un partenaire de la stabilité régionale et mondiale. Le peuple afghan, qui a enduré des décennies de conflit avec une résilience extraordinaire, mérite un avenir où la paix n’est pas un espoir éphémère mais une réalité durable.

M. Mirwais Samadi , Ancien ambassadeur afghan en Grèce

Le rôle des acteurs internationaux dans les relations mondiales a toujours été un thème central en science politique et en relations internationales. Ces acteurs ont historiquement façonné la dynamique du pouvoir et laissé de profonds impacts politiques, juridiques, de sécurité et sur les droits de l’homme sur le destin des nations.

L’Afghanistan, en raison de sa position géopolitique et géostratégique unique au cœur de l’Asie – reliant l’Asie centrale à l’Asie du Sud et de l’Est – a longtemps été une étape d’engagement direct et indirect des puissances mondiales et régionales. Comprendre ces dynamiques nécessite une perspective multidimensionnelle. Nous espérons que ce dialogue ouvrira un nouveau chapitre pour comprendre la place de l’Afghanistan dans le système international et la façon dont les puissances mondiales interagissent avec elle.

Les acteurs internationaux sont les entités et les individus qui ont pu influencer les relations internationales ainsi que les relations entre différents pays. Mais juridiquement parlant, ces acteurs ont des impacts différents sur une scène mondiale. Les principaux acteurs sont les États dans lesquels ils ont des droits, des engagements et des obligations en vertu du droit international à l’échelle internationale. Ensuite, viennent les organisations internationales telles que les Nations Unies, l’UE et les organisations commerciales mondiales, qui agissent comme des plates-formes de coopération, de négociation et, dans certains cas, d’intervention. Enfin, nous avons les acteurs non étatiques, les sociétés transnationales et les ONG où ils ont en fait le soft power pour façonner les résultats économiquement et socialement et sensibiliser le public.

D’un point de vue politique, dans les relations internationales, le rôle du pouvoir est crucial et peut refléter la capacité d’un acteur à mettre en œuvre ses objectifs et souvent agir comme des institutions de coopération et de négociation entre les États, ce qui est une combinaison de pouvoirs durs et doux. Les acteurs internationaux sont des États, des organisations internationales, des ONG dans lesquelles, en utilisant leur pouvoir dur et doux, ils ont une influence sur les systèmes internationaux du monde entier.

L’histoire de l’Afghanistan au cours des quatre dernières décennies est un exemple frappant de la façon dont les acteurs internationaux et régionaux façonnent la nation et entraîne l’inaccessibilité du pays à une stabilité politique durable qui peut refléter la volonté et les désirs de son peuple.

Cela peut être vu depuis l’époque de la guerre froide et l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS et l’engagement et le soutien des moudjahidines par les États-Unis et les pays du golfe occidental, puis bientôt la politique d’abandon des États-Unis et de l’ouest a transformé l’Afghanistan en un champ de bataille par procuration. Bien qu’elle ait été qualifiée de guerre civile dans les années 90, elle était en réalité également alimentée par des intérêts régionaux concurrents.

Malheureusement, l’ONU a eu du mal à jouer un rôle décisif pour apporter une stabilité à long terme en Afghanistan. La raison pour laquelle l’ONU n’a pas été en mesure d’amener un tel État en Afghanistan était qu’il n’y avait pas de consensus entre les grandes puissances, en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité et les voisins de l’Afghanistan.

Après le 11 septembre, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, les voisins afghans et les acteurs régionaux sont parvenus à un consensus. Les Nations Unies ont joué un rôle clé en tant que facilitateurs, rassemblant les parties prenantes afghanes. Cela a conduit à la création d’un gouvernement intérimaire puis de transition, à l’adoption d’une constitution et à des élections présidentielles et parlementaires, marquant un nouveau chapitre dans le développement démocratique de l’Afghanistan.

Même après 20 ans de grands sacrifices de la part du peuple afghan, nous n’avons toujours pas pu atteindre une stabilité durable en Afghanistan. À la suite du 15 août 2021, le pays est tombé aux jours sombres d’isolement et de chaos. La raison de ce recul a de nombreux facteurs, mais l’un des principaux est le manque de consensus entre les acteurs régionaux et l’effondrement de l’intérêt entre ces puissances.

Les leçons que nous avons tirées de cela : nous devrions traiter les problèmes de l’Afghanistan avec réalisme plutôt que d’une approche optimiste ou pessimiste. Les solutions ne peuvent pas être imposées de l’extérieur ; elles doivent émerger de la volonté et des aspirations du peuple afghan lui-même.

Deuxièmement, les acteurs locaux sont essentiels : les élites politiques afghanes, la société civile et les femmes et les filles, qui ont été en première ligne de la résistance et du changement. Leurs voix doivent être au cœur de la formation de l’avenir

Troisièmement, le peuple afghan doit engager activement ses voisins, les puissances régionales et les organisations internationales. Un soutien extérieur est nécessaire, mais il doit s’aligner sur un programme politique dirigé et détenu par le peuple afghan.

La stabilité de l’Afghanistan est étroitement liée à l’évolution des priorités des grandes puissances mondiales, en particulier les États-Unis. Historiquement, l’attention internationale a été temporaire et l’intérêt s’est estompé une fois que les objectifs stratégiques ont été atteints. Pour une paix durable, l’Afghanistan doit définir clairement ses intérêts nationaux et les aligner stratégiquement sur les objectifs plus larges des principaux acteurs internationaux. Cependant, avec l’accent mondial actuel mis sur des crises comme l’Ukraine et le Moyen-Orient, une attention renouvelée à l’Afghanistan reste peu probable dans un proche avenir. Sans une approche intelligente et basée sur les intérêts, l’Afghanistan risque une marginalisation et une instabilité continues.

Dr Marissa Quie, chargée de recherche au Lucy Cavendish College, Cambridge, et directrice des études en politique, s’exprimant dans le panel 3, a lié la crise de l’Afghanistan à des questions plus larges de droits, de légitimité et de responsabilité internationale. S’exprimant de son double expérience universitaire et pratique, elle a souligné comment les plus de 100 décrets des talibans depuis 2021 ont effacé les femmes de l’éducation, de l’emploi, de la politique et de la vie publique, assimilant l’apartheid sexiste, un crime contre l’humanité.

Elle a présenté la feuille de route globale composite (CCR) comme une tentative ambitieuse de consensus entre les principaux mouvements politiques et de la société civile de l’Afghanistan, mais a insisté sur le fait que l’inclusion doit être substantiel, et non symbolique : « Une feuille de route sans femmes au centre est destinée à s’effondrer. » Le dialogue, a-t-elle fait valoir, peut servir de résistance, mais seulement s’il est fondé sur une non-reconnaissance stricte des Taliban, une conditionnalité vérifiable et des infrastructures parallèles qui préservent les espaces de gouvernance fondés sur les droits.

Elle a averti que la politique internationale, qu’il s’agisse de l’incohérence américaine après Doha, de la réduction de l’aide de l’Europe et de la politique migratoire, ou de négociation autoritaire avec la Chine, la Russie et les États de la région, risque de normaliser la répression des talibans. Elle a demandé instamment que des lignes rouges exécutoires, rendent des comptes dans le cadre des enquêtes de la CPI, des sanctions ciblées et intègrent les femmes afghanes dans tous les niveaux de gouvernance et de justice transitionnelle.

Elle a conclu en disant que le silence n’est jamais neutre. Défendre les droits des femmes afghanes est indissociable de la défense des droits de l’homme universels partout dans le monde.