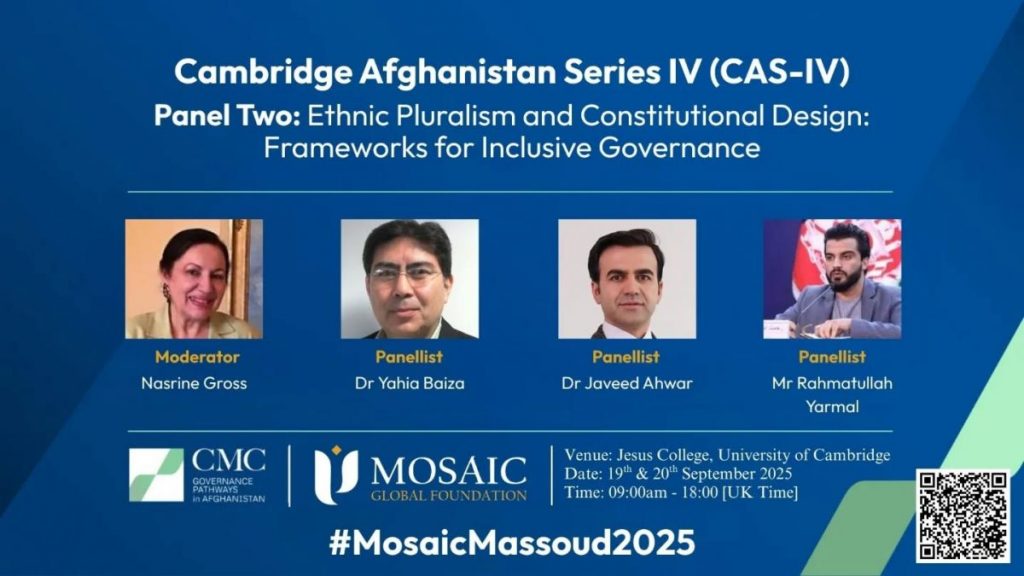

Intervenant lors du deuxième panel, le Dr Yahia Baiza, chercheur principal et auteur, a évoqué la nécessité du pluralisme en Afghanistan, soulignant qu’il s’agit d’un effort délibéré et constructif plutôt que d’une acceptation passive de la diversité. Il a mis en avant le contexte historique et politique des conflits ethniques et religieux en Afghanistan, affirmant que le pluralisme est essentiel pour briser le cycle de la violence. Baiza a opposé diversité passive et pluralisme actif, soulignant la nécessité d’espaces délibérés où les croyances et les identités diverses sont légitimes. Il a également critiqué le modèle éducatif bancaire, plaidant pour une évolution vers la pensée critique et la résolution de problèmes afin de favoriser une société pluraliste.

Le professeur M. Nazif Shahrani a souligné que les problèmes de l’Afghanistan doivent être systématiquement abordés en se demandant : quoi, pourquoi et comment. Pour les acteurs internationaux, l’Afghanistan est souvent réduit à la drogue, aux migrations et aux réfugiés. Pour les Afghans, l’enjeu central est une gouvernance légitime et la fin du cycle des assassinats, de l’instabilité et de l’exclusion. Il a soutenu que l’Afghanistan a longtemps eu des « régimes loués », soutenus de l’extérieur jusqu’à ce qu’ils ne soient plus utiles, plutôt que des gouvernements véritablement légitimes. Depuis 2001, d’innombrables propositions ont émergé, mais la politique reste centrée sur l’individu et non sur les principes. Il a salué des initiatives telles que le Processus de Vienne et la Feuille de route composite de Cambridge visant à réduire les divergences à cinq enjeux clés, mais a averti que le véritable défi réside dans le comment : construire une gouvernance centrée sur le citoyen, lutter contre les inégalités et proposer une alternative à l’autoritarisme centralisé des talibans. Shahrani a exhorté les Afghans à concevoir des structures fondées sur des valeurs qui séparent l’élaboration des lois, leur mise en œuvre et leur contrôle, et à expliquer non seulement ce qu’ils souhaitent, mais aussi pourquoi et comment ils comptent y parvenir, sous peine de récidiver.

M. Rahmatullah Yarmal, l’ancien gouverneur de la province de Zabul, a parlé des sacrifices et de la résilience de l’Afghanistan. L’armée nationale précédente, y compris ceux du Front national de résistance et du Front de liberté afghan, qui ont combattu contre les talibans. Le gouverneur a mis en lumière la diversité ethnique et l’unité en Afghanistan, soulignant que l’idéologie des talibans, et non l’ethnie, était la question. L’importance de l’unité entre diverses communautés a été soulignée, en utilisant l’analogie de la récupération d’une maison occupée par des « voleurs. Le gouverneur a exhorté les fronts de résistance à reprendre le contrôle et à s’attaquer ensuite aux différends internes.

Dr Javeed Ahwar, s’appuyant sur sa formation en anthropologie culturelle, en sciences politiques et en droit, a présenté les résultats de son travail ethnographique de terrain auprès de la diaspora afghane, mené entre 2017 et 2021. Ses recherches ont porté sur les associations culturelles en tant que sites clés de la vie communautaire, où il a réalisé plus de soixante-dix entretiens sur différentes vagues de migration en Afghanistan, des réfugiés de l’ère soviétique des années 1960 aux ex-moudjahidines, en passant par les demandeurs pro-talibans et les grandes arrivées après 2021.

Il a observé que les organisations de la diaspora sont divisées en associations littéraires, éducatives, régionales et ethnocentriques, chacune reflétant des notions contestées d’identité. Les groupes de langue pachtoune monopolisent souvent l’étiquette « afghan », tandis que les Hazaras et les Tadjiks, les groupes de langue persane l’évitent, utilisant plutôt des noms liés à la langue, à la région ou à l’histoire. Ces associations se disputent fréquemment des prétentions à une représentation authentique, imposant parfois des attentes ethniques rigides à leurs membres. Ahwar a souligné comment les débats autour des noms, qu’ils soient « afghans », « Hazaras » ou « Tadjiks persans », révèlent des luttes plus profondes sur la justice, la mémoire et l’appartenance.

Sur le plan analytique, il s’est appuyé sur les théories essentialistes, constructivistes et instrumentalistes de l’ethnicité, mais a mis l’accent sur une approche phénoménologique : voir l’ethnicité comme une vision du monde façonnée par le souvenir et l’oubli sélectifs. Il a montré comment la politique de la diaspora reproduit les divisions de l’Afghanistan, parfois même en les intensifiant, tout en mobilisant simultanément pour la justice et la représentation.

En conclusion, Ahwar a mis en garde contre le traitement de l’ethnicité comme une catégorie politique fixe pour l’avenir de l’Afghanistan. Aucune province n’est monoethnique ; La diversité traverse toutes les régions. Un fédéralisme trop ethnicisé pourrait entraîner de nouvelles exclusions au niveau provincial. Pour une gouvernance inclusive, il a suggéré des approches et des cadres au niveau du district qui privilégient la citoyenneté et le pluralisme plutôt que les frontières ethniques rigides.