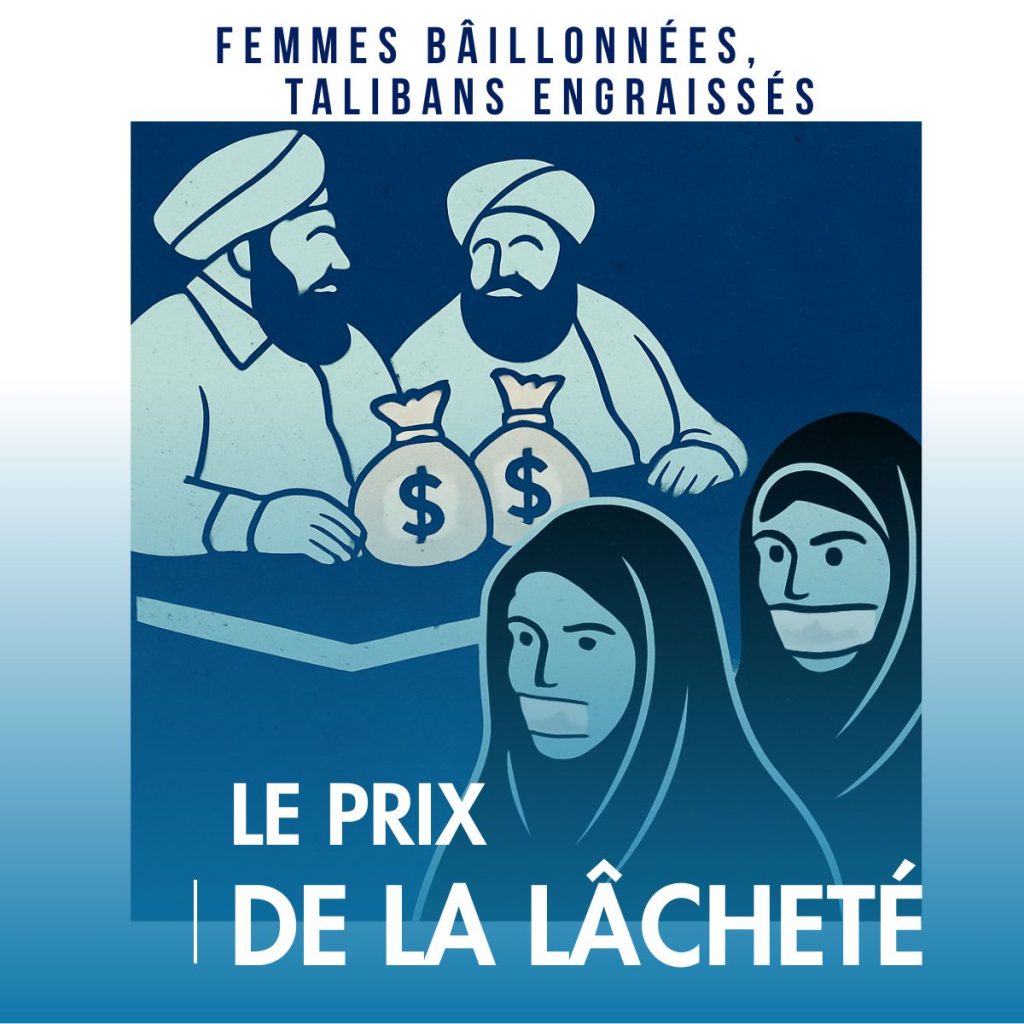

Aide à l’Afghanistan : Un Soutien aux Multiples Paradoxes

Analyse des flux financiers sans conditionnalité et de leurs impacts sur le terrain.

Le Pilier Américain : Un Flux Massif et Constant

Livrés chaque semaine en Afghanistan

États-Unis

Source des fonds non divulguée publiquement

Qatar

Plateforme de transit financier

Afghanistan

Réception et distribution contrôlées par les autorités de facto

Un sénateur américain a tenté, sans succès jusqu’à présent, de stopper ce flux financier dont l’origine et le contrôle restent opaques.

Autres Acteurs Majeurs : Une Logique Similaire

🇪🇺 Union Européenne

L’UE fournit également une aide humanitaire et économique substantielle, opérant sans imposer de conditions politiques strictes aux autorités de facto concernant la gouvernance ou les droits humains.

🇺🇳 Nations Unies

L’ONU se retrouve dans une position intenable : forcée de fermer des centres d’aide après l’interdiction faite aux femmes afghanes de travailler pour l’organisation, illustrant la collision directe entre l’aide humanitaire et les décrets des talibans.

La Réalité sur le Terrain : L’Échec de la Surveillance

Intention de l’aide :

- Soutenir le peuple afghan

- Prévenir une crise humanitaire

- Maintenir une stabilité régionale

Conséquences observées :

- Détournement massif de l’aide par les autorités de facto (Rapport SIGAR).

- Distribution non certifiée, laissée à la discrétion des talibans.

- Concentration de camps terroristes (Rapport ONU), rendant la peur du retour du terrorisme obsolète.

- Aucun respect des Accords de Doha ou des obligations internationales par les talibans.

La Question Fondamentale : Pourquoi Aucune Conditionnalité ?

L’absence de conditions imposées aux autorités de facto soulève des interrogations profondes sur la stratégie internationale. Est-ce par habitude, lassitude, ou une négligence aux conséquences graves ?

Un Levier Inexploité

La communauté internationale pourrait exercer une pression significative en exigeant une transparence accrue et une surveillance stricte de la distribution de l’aide. C’est un levier puissant, actuellement ignoré, qui permettrait de s’assurer que l’aide atteigne réellement le peuple afghan sans renforcer le régime en place.

États-Unis, Europe, ONU : en refusant toute conditionnalité, la communauté internationale paie la répression qu’elle prétend dénoncer.

Depuis la reconquête de Kaboul par les talibans en août 2021, l’Afghanistan survit sous perfusion d’aide internationale. Chaque semaine, des dizaines de millions de dollars affluent vers le pays tandis que le régime islamiste multiplie les atteintes aux droits humains, en particulier celles visant les femmes et les minorités. Aucun grand acteur – États-Unis, Union européenne, Nations unies – n’a imposé une conditionnalité politique réelle et contraignante au régime. Ce compromis moral massif mérite d’être dénoncé et questionné : pourquoi finance-t-on, sans contrepartie politique tangible, un pouvoir dont l’idéologie et les pratiques sont manifestement incompatibles avec les principes que prétendent défendre les bailleurs ? Cet article prend parti : il est temps d’arrêter l’hypocrisie et de repenser l’usage de l’aide.

Les États-Unis : la perfusion hebdomadaire

Les États-Unis restent l’un des principaux pourvoyeurs d’aide à l’Afghanistan. Depuis 2021, des transferts massifs d’argent – plusieurs dizaines de millions de dollars par semaine – sont acheminés pour répondre aux besoins humanitaires. Officiellement, ces fonds transitent par des agences internationales et des ONG et ne sont pas versés directement au régime. Officiellement aussi, les talibans ne sont pas censés profiter de ces flux. Sur le terrain, la réalité est plus sombre : infiltrations, taxes imposées aux opérations humanitaires, prélèvements divers et détournements réduisent l’efficacité de l’aide et alimentent de facto l’économie talibane. Sur le plan politique intérieur américain, certaines voix se sont élevées pour dénoncer ce mécanisme et exiger un contrôle plus strict, voire l’arrêt de financements susceptibles d’enrichir un régime répressif. Ces initiatives parlementaires sont restées marginales et n’ont pas réussi à infléchir la politique générale ; l’équation présentée aux décideurs est terrible : couper l’aide risque d’achever la population civile, la maintenir contribue à consolider un pouvoir intolérant.

A lire de Lynne O’Donnell : How Trump’s Secret Deal Shapes Taliban Rule in Afghanistan

Et si Trump restait en réalité prisonnier de l’accord de Doha qu’il avait lui-même mis en place ? La question est vertigineuse : que se passerait-il si les annexes secrètes de cet accord venaient à être révélées ? On découvrirait peut-être des engagements cachés qui expliqueraient la complaisance actuelle vis-à-vis des talibans. Cette dépendance fragiliserait non seulement la politique américaine, mais aussi toute la crédibilité de l’Occident face à un régime qui viole chaque jour les droits humains.

L’Union européenne : la posture de l’ambiguïté

Bruxelles a choisi la même rhétorique : aucunement prête à reconnaître le régime, mais résolue à ne pas abandonner la population. L’UE a ainsi continué d’acheminer des aides humanitaires importantes, concentrées sur l’accès à la nourriture, la santé et l’eau. À l’occasion de certaines crises – notamment les interdictions visant les femmes travaillant dans les ONG – l’Union a tenté d’introduire des garde-fous, en conditionnant une partie de l’aide à la participation des femmes à sa distribution. Mais ces tentatives sont restées parcellaires et n’ont jamais constitué un levier de pression décisif pour obtenir des changements de fond à Kaboul. Résultat : des condamnations verbales et des petites sanctions ciblées d’un côté, des programmes humanitaires massifs de l’autre. Le discours moral et la pratique politique restent disjoints.

L’ONU : face au dilemme humanitaire

L’ONU est la clef de voûte du système d’aide en Afghanistan. Ses agences sont sur le terrain et gèrent l’essentiel des opérations d’assistance. Mais l’organisation s’est trouvée confrontée à une impasse imposée par les talibans : l’interdiction faite aux femmes afghanes de travailler pour des ONG et pour les agences onusiennes. Faute de personnel féminin, de nombreux programmes – protection, santé maternelle, aide aux rapatriés – sont devenus impossibles à mener correctement. L’ONU a condamné ces interdictions et, dans certains cas, été contrainte de suspendre des activités. L’organisation doit concilier deux obligations contradictoires : sauver des vies et respecter la parité nécessaire à la distribution de l’aide. Ce double impératif a réduit l’action onusienne à des arbitrages douloureux mais souvent insuffisants face à la politique systématique des autorités de fait.

Pourquoi aucune conditionnalité forte n’a été imposée ?

Trois raisons principales expliquent ce constat accablant : la logique humanitaire, la lassitude occidentale et une forme de négligence politique.

D’abord, la doctrine humanitaire a pesé lourd : l’aide est censée être guidée par les besoins et non par la politique. Après le retrait militaire occidental et l’effondrement de l’État, abandonner la population aurait signifié accepter un effondrement massif et visible. Les bailleurs ont donc préféré maintenir des flux, quitte à tolérer les effets pervers, pour éviter la catastrophe.

Ensuite, la lassitude a joué son rôle. Vingt ans de présence militaire et d’efforts infructueux ont érodé la volonté politique. Les dirigeants occidentaux, fatigués et souvent impuissants à changer le cours des choses, ont opté pour le moindre mal : poursuivre l’aide en évitant l’affrontement direct avec les talibans. Cette forme de renoncement a transformé l’aide en un palliatif sans horizon politique.

Enfin, il y a une négligence, bureaucratique mais aussi morale : défauts de supervision, absence de mécanismes de suivi robustes, volonté parfois inconsciente de ne pas savoir trop précisément où finit l’argent. Admettre que des fonds européens ou américains contribuent indirectement à la consolidation d’un régime répressif serait un scandale politique majeur. Mieux vaut donc maintenir un flou protecteur et invoquer la complexité du terrain.

Les conséquences pernicieuses

Le maintien de cette aide sans condition réelle a des effets pervers concrets : il déleste le régime de responsabilités élémentaires, lui permet de concentrer ses ressources sur la répression et la consolidation du pouvoir, et réduit la pression qui pourrait l’inciter à modifier au moins certaines de ses pratiques les plus odieuses. Plus grave encore, cette stratégie renforce l’idée que l’Occident se contente d’acheter la stabilité minimale sans exiger le respect des droits fondamentaux.

Une issue négligée : soutenir les oppositions afghanes

Il existe une porte de sortie stratégique et politiquement cohérente qui a été largement négligée : affecter une partie de l’aide internationale au soutien structuré des oppositions afghanes – civiles, politiques et militaires – et aux exilés politiques. Plutôt que de prolonger indéfiniment une perfusion financière qui, de fait, allège la charge du régime taliban, il serait plus lucide et efficace de réorienter des moyens vers ceux qui s’opposent réellement au système.

Soutenir les oppositions civiles revient d’abord à reconnaître que les activistes exilées sont une ressource politique majeure. Nombre d’entre elles, une fois réfugiées en Occident, passent leur énergie à survivre (travail précaire, démarches administratives, recherche de logement) au lieu de se consacrer à la mobilisation, à la documentation des violations et à la défense des droits des femmes restées en Afghanistan. Un appui financier, logistique et médiatique ciblé leur permettrait de poursuivre leur travail d’information, de plaidoyer et d’organisation, et d’éviter que leurs voix ne s’éteignent faute de moyens.

Soutenir les forces politiques signifient aider à la création de plateformes communes, à la formation juridique et constitutionnelle, à la professionnalisation des équipes (communication, plaidoyer, recherche). Ces investissements sont modestes financièrement par rapport aux sommes totales d’aide humanitaire, mais ils sont cruciaux pour préparer une alternative politique crédible à moyen et long terme.

Soutenir les anciens militaires de la République et leurs familles est, enfin, une priorité de sécurité. Privés de ressources, ces hommes – formés, disciplinés, dotés d’un savoir-faire militaire – risquent d’être démobilisés vers des trafics ou recrutés comme mercenaires dans des conflits régionaux et internationaux, au détriment de la sécurité européenne et mondiale. Un programme ciblé de réinsertion, de pensions et de soutien économique éviterait la perte de ce capital humain et limiterait les risques de déstabilisation externe.

Détourner une fraction de l’aide humanitaire vers ces objectifs ne serait pas un « luxueux investissement idéologique » : ce serait un choix stratégique. Il offrirait une alternative durable à la perpétuation d’un statu quo moralement intenable et politiquement dangereux. Il permettrait aussi de renouer le fil entre solidarité humanitaire et responsabilité politique, en donnant aux Afghans eux-mêmes les moyens d’imaginer et de construire leur avenir.

Conclusion

La politique actuelle – continuer à financer massivement l’Afghanistan sans exiger de contreparties politiques significatives – est une anesthésie morale. Elle évite des souffrances immédiates mais nourrit une pérennisation d’un régime intolérant et renforce les dynamiques qui produisent la violence et la fuite des talents. Une refonte est nécessaire : plus de transparence sur les flux financiers, des mécanismes de contrôle stricts, et surtout une réorientation stratégique d’une partie de l’aide vers les acteurs afghans de l’alternative démocratique. Cesser l’hypocrisie ne signifie pas abandonner les Afghans : cela signifie investir autrement, soutenir ceux qui portent l’avenir du pays, et cesser de financer – même indirectement – la permanence d’un régime qui broie la dignité humaine.

Sources vérifiées

-

US aid is still vital to Afghanistan, Le Monde, août 2024 — bilan de l’aide américaine depuis 2021

→ https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/08/28/us-aid-is-still-vital-to-afghanistan_6722732 -

“U.N. Has Flown More Than $2.9 Billion in Cash to Afghanistan Since the Taliban Seized Power”, ProPublica, mars 2024 — comment l’ONU a géré l’acheminement de fonds en liquide vers l’Afghanistan

→ https://www.propublica.org/article/united-nations-cash-afghanistan-following-taliban-takeover -

Women in Afghanistan: An ongoing battle, rapport du Parlement européen, septembre 2024 — restrictions sur le travail des femmes, y compris celles employées par des ONG et l’ONU

→ https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI%282023%29747084 -

World Report 2024: Afghanistan, Human Rights Watch, janvier 2024 — bilan des violations des droits des femmes et des groupes vulnérables par les talibans

→ https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/afghanistan -

“U.S. taxpayers helping fund Afghanistan’s Taliban? Aid workers say they’re forced ‘to serve the Taliban first’”, CBS News, avril 2023 — témoignages d’aidants sur les détournements et pressions exercées par les talibans

→ https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-taliban-tax-dollars-after-withdrawal/ -

“UN calls for lifting of workplace ban on its local women aid workers in Afghanistan”, Reuters, mai 2025 — l’ONU exige que les talibans autorisent les femmes à reprendre le travail

→ https://www.reuters.com/world/asia-pacific/un-calls-lifting-workplace-ban-its-local-women-aid-workers-afghanistan-2025-09-11/ -

“Taliban clampdown on women forces UN to close aid centres for Afghan returnees”, Reuters, septembre 2025 — fermeture des centres d’aide du HCR suite à l’interdiction faite aux femmes afghanes de travailler

→ https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-clampdown-women-forces-un-close-aid-centres-afghan-returnees-2025-09-12/